模拟电路和接口中的很大一部分被用于传感器及其前端电子设备。由于这两个领域的不断进步,现在人们可以为许多物理参数(如距离、运动、质量、压力、温度……参数清单还在不断增加)提供价格合理且高精度的传感器及其子系统。

不过,在许多情况下仍面临两难境地,因为传感挑战不来自传感器及其接口,而可能来自现场传感场景。比如最常见的温度参数,普通房间的温度传感与喷气式飞机排气口处的温度传感,可谓差之千里!光是温度传感就有几十种完全不同的技术,包括(但不限于)固态传感器、热电偶、红外传感器,甚至热膨胀测量,而且每种技术都有无数种的不同实现方式。

最近就遇到了一个相关的实例,清楚地展示了传感器与传感面临的挑战,并说明出现传感问题的不仅仅是复杂深奥的应用场景。例如,考虑在有两个或更多乘员的汽车客舱中测量空气流量这个重要主题。尤其是现在,出于众所周知的原因,人们肯定希望在他人靠近时,确保有良好的空气流通。

那么显而易见的问题是:应该打开一个窗户还是几个窗户,开多大?“打开所有窗户”这个简单粗暴的答案也许是错误的,即使它是最好的技术解决方案,也可能不切实际或不受欢迎。

比方想将其限制为两个窗户,那么选择哪两个窗户呢?它是乘客就座位置的函数吗?应该是两个前窗吗?也许应该打开驾驶员侧车窗和右后车窗(与驾驶员车窗呈斜对角的那个窗),或者只是乘客侧车窗和左后车窗?将汽车的通风口设置在不同的位置有什么影响?不使用通风模式、甚至不使用空调有什么好处?

这些都是很好的问题,人们也许会觉得,在拥有汽车模型中的风洞和代表驾驶员和乘客的被动“假人”的测试平台应该很容易回答这些问题。然而事实证明,由于各种原因,这并不是一个容易用仪器解决的问题。的确,有许多可用的气流传感仪器,例如Center Technology公司的Center 332热线风速计(这款手持式装置带有可扩展的独立探头,可测量0至25米/秒的空气流速和0~106立方米/分钟的空气流量(体积),读数精度为±3%),见图1。

图1:来自Center Technology公司的Center 332热线风速计可测量很宽范围内的风速和风量;其扩展传感器最大限度地减少了对被测气流的干扰。资料来源:Center Technology

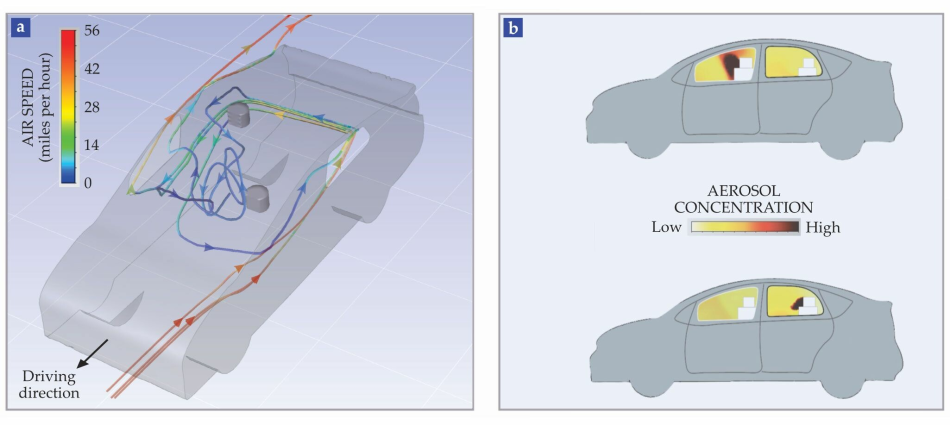

然而,仅拥有一个好的传感器或仪器只是解决方案的一部分。这在两篇相关文章(一篇是发表在AAAS Science Advances上的“乘用车内的气流和对空气传播疾病传播的影响”,另一篇则是发表在Physics Today上的“我们在汽车中呼吸的空气”)中已有明确的说明。这两篇文章都讨论到了与评估汽车中气流相关的挑战。两文作者得出的结论是,考虑到实际场景中的变量之多,以及测量气流的方式和位置,决定了这是一个不适合实际物理仪器解决的问题,只适合用建模和仿真方法来解决。

对这个结论我没有意见,因为现代仿真工具可能非常先进。不过,几乎所有此类仿真都存在一个潜在问题:它们严重依赖于基础模型的保真度。在这种情况下,我不知道需要对汽车的表面和内部几何形状进行多准确的建模。毕竟,每辆车都有一点不同,那么客舱尺寸的微小变化会对结果产生多大的影响呢?如图2所示的模型简化,是否对仿真结果的影响进行过有意义的敏度分析?

图2:汽车中的气流模式非常复杂,取决于许多因素,包括客舱大小、几何形状、车速、乘坐人数以及打开窗户的数量和位置。资料来源:Physics Today

幸运的是,并非所有研究人员都只局限于模型和仿真结果。一篇发表在《暴露科学与实验流行病学杂志》上题为“机动车换气率和来自二手烟的车内污染物浓度”的文章,对汽车每小时换气量(ACH)进行了一项具有启发性的研究。文章作者使用四种不同的真实汽车在各种条件下进行了测试。这些研究人员不仅使用基本的气流传感器,还增加了一个仪器级监测仪来测量一氧化碳(CO)浓度,以及一个光学散射监测仪来测量可吸入颗粒物浓度。

如果仿真与现实世界之间存在合理的一致性,那么最好的方法是建立一个好的模型,然后进行仿真。这样做是有意义的,不管是汽车建模还是测量得到的气流值,即使有10%的偏差我也会非常满意。就像我看到电路仿真时一样:看到用如此明确的精度和大量数据来表征性能,我也会感到非常高兴,如果实际原型(接近最终配置)的测试结果与仿真结果的差别位于5%或10%范围内,那么我会对这些观点更有信心。

不过不要被愚弄:有时,感知现实世界参数所呈现出来的问题不是源于应用场景,而是传感器。仔细考虑好究竟需要什么样的传感器配置、需要多少传感器、它们的位置、它们对测试本身的影响以及其他相关因素。在许多情况下,如果有可靠的初始数据,一个好的3D仿真可能会是更好的选择。但前提是,“是否”能够开发出一个可行的模型?这个前提很重要!

您是否遇到过这样的情形:很容易地选择并连接好传感器,但实际场景一用,就出现了传感问题?

(参考原文:Is the design challenge the sensor or the sensing situation?)

本文为《电子工程专辑》2022年9月刊杂志文章,版权所有,禁止转载。点击申请免费杂志订阅