原文标题:我与半导体,过去的40年及未来(Looking Back, Connecting the Dots, On Reaching 40 Years in Semiconductors)

当我担任 EE Times 主编的新职务时,是时候回顾一下了:我现在已经从事半导体和电子行业 40 年了。这是一段相当漫长的旅程,我感到很有成就感,因为我每隔几年就能重塑自我,并继续努力保持与时俱进。我也感谢一路上给我机会的人,他们让我登上“职业阶梯”的下一级。

正如史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)曾经说过的,“你无法向前串联起这些点点滴滴;你只能向后串联起它们。所以你必须相信这些点点滴滴会在你的未来以某种方式串联起来。”当我写这篇文章并思考我过去走过的每一步,我认为这对我来说确实是正确的。

一切始于幻灭

这段旅程始于我对学位课程的幻灭。

1984 年,我进入电子工程专业的第二年,当时我想,“这太理论化了”。巧合的是,大学布告栏上贴着美国国家半导体公司(National Semiconductor)招聘实习生的小广告。我申请了,并借此机会抽出一年时间学习一些“真正的电子技术”——那是 1984 年 9 月。

现在回想起来,我可能会说,这可能是我职业生涯中最好的一步——作为一个 21 岁的年轻人,它为我接下来的一切打下了基础。

在技术支持工程师的岗位上,我作为支持 FAE(现场应用工程师)的初级人员,仔细阅读大量数据手册和数据表,接听客户电话,并在实验室测试电路板。

我们今天都在谈论导师,在那个角色中,通过这篇文章,我将提到许多帮助和塑造今天的我的人。从现在开始我要说的是,这篇文章或许并不详尽,因为那需要一本书才能写完,这里只是一个简介。

在 National Semiconductor,我要感谢 Dave Brown 和 Ben Mullett,从他们身上我学到了很多东西,这要感谢他们的耐心和温和的指导。整个经历让我学会了我对客户问题的要抱有同理心(最常见的解决方案是:关机重启!)。于是在我回到学校完成学位的最后一年中,对电子学的实际应用有了更好的理解,我的最后一年项目甚至涉及围绕 NSC800(基于 Z80 的处理器)构建系统,并在标准面包板上构建绕线原型(wire-wrapped prototype)。

我从中得到的教训是:实践经验和好的导师是生活中最好的老师。

毕业后,我可能申请了 200 个电子行业的工作,但从来没有得到过一次面试机会,除了英国铁路的毕业生计划,我从未进入招聘最后阶段。Mars Electronics 也很接近,但我也没能入选。在 1985 年经济低迷期间,National Semiconductor 公司关闭了位于苏格兰格里诺克(Greenock)的Fab厂,员工每周只工作三天,所以他们也没有工作给我。

无奈之下,我花了整个夏天的时间每周四浏览《卫报》上的计算机相关职位,并发现了一则小广告,上面写着:“招聘编辑,要求近期获得电子相关学位的应届生”。我带着实验报告去面试,当场就被录用了!那是一份名为《Silicon Design》的月刊杂志,后来更名为 EDA,抓住了电子设计自动化工具日益增长的趋势。

在这个职位上,我定期采访 Daisy Systems、Cadnetix、Intergraph 等公司。我最值得一提的任务是成为最早报道 Xilinx LCA 的记者之一,采访了伦敦 SDA 的 Joe Costello,并在 ES2 会见了 Robin Saxby 等人。我还记得当时去 Zycad 参观他们价值百万美元的加速器。我记得在一次客户活动中,我被派往著名的格伦伊格尔斯(Gleneagles)高尔夫球场采访 Racal Redac 的 Don Youd。

我当时对如何制作印刷杂志一无所知,但多亏了 Paul Marks 和 Kathy Pottle 的指导,以及出版人 Jeremy Kenyon 的支持,我在工作几周后就推出了亲手编辑的第一本印刷杂志。12 个月后,我被告知,在我担任编辑期间,发行量翻了一番!

在我从事媒体工作的第一站是 Silicon Design / EDA,Paul Marks(中)是关键的指导者。

转行到公关,然后是 Marconi

接下来是转行到公关行业,在一家我并不喜欢的公关公司短暂工作后(分别为 Jotun、Volvo-Penta 和 Weidmuller 撰写有关油漆、柴油发动机和继电器的文章),我在当地报纸上看到了一家生产测试和测量设备公司的工作机会。由于我的公关工作没有灵活性,我早上 8 点就去与营销经理和公关经理开会,然后我得到了这份工作!从此开始了我在马可尼仪器公司(Marconi)的六年工作,在那里我了解了测试和测量行业的许多方面,以及公关、危机沟通、营销等等。

感谢 Ray Gourd 和 Debbie Garnett 雇用我,然后在 Will Foster 和 Roy Lester 等高管的指导下工作。

戴安娜王妃、塞纳河和布兰兹哈奇

作为公关经理,我记得在巴黎塞纳河上组织了一次新闻发布会,在布兰兹哈奇(Brands Hatch)赛车场推出了新的测试设备,并且在我们工厂拍摄了近半天后,BBC 的《九点新闻》没有播出我们的节目——因为那天晚上戴安娜王妃开始哭泣,所以所有新闻频道都为这个突发新闻腾出了空间(EETC编按:指的是1996年戴安娜王妃和查尔斯离婚事件)。

接下来一个温柔但有效的人, Jeff Salter 为我创造了机会,我在 GEC 集团内部期刊编辑课程中认识了他。他问我是否喜欢我的工作,我说喜欢,但是……我不说这个了,我只能说我最终成为了国际公关经理和营销经理,处理巨额预算,管理全球八家公关机构,每个季度都要前往远东、欧洲和美国各地,从斯温顿(Swindon)总部到各机构和办事处“管理信息”。

学习跨文化商业和媒体

在这里,我了解到了不同地区办事处和媒体之间的文化差异。其中最精彩的是我组织的一次大型国际新闻活动,以纪念欧洲第一家 8 英寸 SMIF 晶圆厂的开业,该工厂位于普利茅斯(Plymouth)附近,由德州仪器前员工 John Hambidge 牵头运营。

1996 年,就在为期 10 天的美国新闻之旅之前,我与另一个让我受益匪浅的人共进晚餐——Alan Elderfield。作为当时电子行业领先广告代理公司的董事总经理,他希望我负责公关业务,以发展电子业务。从美国回来后,我抓住机会尝试了一些新事物,但我认为我还没有准备好担任这种角色。经过多次访问和推销(包括台积电在阿姆斯特丹的新办公室),我可能擅长建立人脉和结交新朋友,但我就是没有作为销售人员那种完成交易的技能。

“我想在两年内上市”

我在第二家代理机构任职期间,有一次,我在伦敦嵌入式系统展上向一家非常小的公司推销——首席执行官和首席技术官似乎立刻就喜欢上了我。他们坚持说,他们不想要代理公司,他们想要我。所以我去了他们位于伦敦北部的办公室,大厅里有一个由母公司 Argonaut Software 开发的任天堂游戏的大型剪裁装饰。我上楼,受到了 Argonaut RISC Cores 首席执行官 Bob Terwilliger 和首席技术官 Rick Clucas 的欢迎。当天在办公室的还有 NewMedia Investors 的 Julie Meyer。

那一天我记忆犹新——面试结束后,我开车去伦敦和 Bob 共进晚餐,途中把 Julie 送到了她在波特兰广场的办公室。那天晚上,Bob 在摄政街的一家餐馆告诉我:“我想在两年内上市,而你将成为帮助我实现这一目标的团队的一员。”

ARC 最终在 2000 年 9 月成功上市。

那两年就像过山车一样,我们做了所有需要做的事情,筹集了超过 1 亿英镑,并最终在 2000 年 9 月为后来更名为 ARC International 的公司进行了 10 亿美元的 IPO。我在《EE Times》的这篇文章中重点介绍了其中的一些内容:。

在短短两年内完成所有这些工作是一次改变人生和提升职业生涯的经历。我加入时,整个团队大约有 20 人,他们全天都在工作,我与 Bob、Rick、John Edelson、Tim Holden、Jason Good 和 David Toombs 以及 James Hakewill、Jon Sanders、Pete Warnes、Martin Kite、Stefano Zammattio、Aris Aristodemou、Daniel Hansson、Lee Hewitt、Ben Wimpory 等明星密切合作,当然还有 Jim Turley 和 Jez San。

我从团队的每个人身上学到了很多东西,但 Bob、Rick 和 John 值得称赞,他们从一开始就给了我自由发挥的空间(我为此制定了 200 万美元的营销预算——考虑到我们只有少量资金,这笔预算是巨大的),让我可以做任何需要做的事情来打造品牌、筹集资金、招聘员工、赢得客户并进行 IPO。也许有一天,这值得写一本书。

IPO 之后发生了什么?我感受到一种全新的自由和自信。

上市后:自由自在,想成为谁就成为谁

到目前为止,我强调了职业生涯初期的一些早期影响,首先是在企业界,然后是在创业界。这一切都始于向National Semiconductor优秀的 FAE 学习,并通过解决客户的问题了解真实世界需要的电子产品。

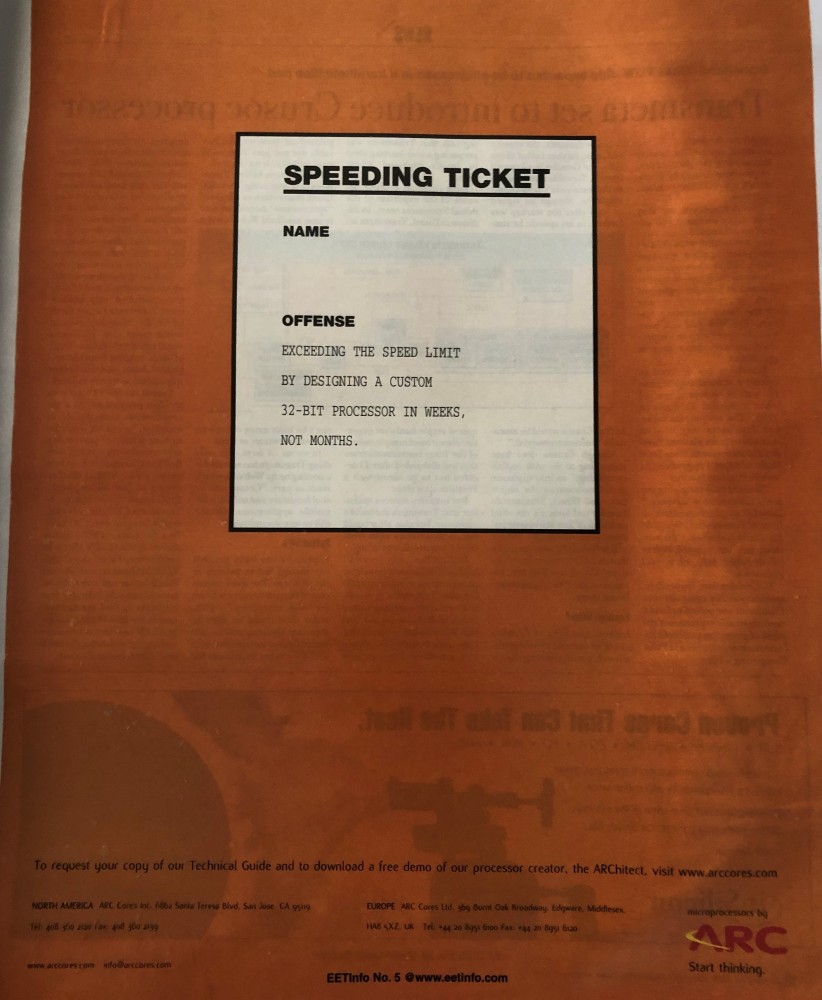

1999 年《EE Times》印刷版中的一系列个性化广告之一,每个订阅者的名字都印在自己的个人副本上。

ARC的IPO成功,给我带来了强大的个人信誉,因为当时的人们记得我在 1999 年初在《EE Times》上创建的第一个个性化广告活动,或者在每次贸易展上做电梯游说(前编辑 Brian Fuller 曾在 2000 年洛杉矶 DAC 会议的报道中称我为“无处不在的 Nitin Dahad”)。我的宣传标题是“第一个用户可配置的 32 位 RISC 处理器”,这经常会令竞争对手 Tensilica 感到不安,而我在1998 年《电子周刊》(Electronic Weekly)在封面上首次使用的标题 “Arc 挑战 Arm”,这无疑也让 Arm 感到不安。

EE Times 的前编辑 Brian Fuller 曾在 2000 年洛杉矶 DAC 会议的报道中称我是“无处不在的 Nitin Dahad”。

但当我在 2002 年离开时,也就是 IPO 两年后,我以为自己成功了,买了一套高尔夫球杆,开始学习打高尔夫。这只持续了几天,当时 Apax Partners 的 Mike Risman 建议我与他投资的一家公司的首席执行官谈谈,这家公司在纳斯达克上市,但需要营销方面的帮助。

高尔夫球杆退役,创办 TechSpark

因此,通过他的介绍,我认识了当时 Dialog Semiconductor 的首席执行官 Roland Pudelko,从此开始了我在咨询和顾问服务领域的职业生涯。我在 2002 年初成立了自己的咨询公司 TechSpark,与另一位顾问 Nigel Dixon(创办了 T2M)一起工作,我们能够以多种方式提升 Dialog 的地位。Nigel和我多年来与多家无晶圆厂半导体客户成功合作过多次,其中许多公司最终都实现了某种形式的成功退出(例如被收购)。

与此同时,Pete Magowan(他已离开 Arm,现在就职于 Alta Berkeley Venture Partners)建议我与他投资的一家公司见面,这就是我与 Frontier Silicon 的 Anthony Sethill 断断续续关系的开始。我在 Frontier 取得的成就之一是让他们登上了《EE Times》(印刷版)的头版,大约是在拉斯维加斯的 CES 期间,等等。

在 TechSpark,客户源源不断——我开始再次与 Rick Clucas 和他在 Coresonic 的新同事、已故的 Bert Zandhuis 合作,还有前 Arc 同事 Tony Lucido,他那时已经介绍我与 Jennic 首席执行官 Jim Lindop 合作。

已故的 Bipin Parmar 是另一个关键影响者,我们与 Woz Ahmed 共同创立了 The Chilli,可以说是 TechCrunch 的前身(尽管我与 TechCrunch 没有任何关系)。

除了 TechSpark,我在 Arc 遇到的另一个关键影响者也塑造了我,既有好的方面,也有不好的方面:已故的 Bipin Parmar。Bipin 是这些人中人脉广泛的人之一,他曾在 Fairchild 工作,曾管理 Dataquest 在欧洲的半导体团队,他所有的高层关系都让他在幕后拥有很大的影响力。

因此,在离开 Arc 后的那个夏天,Bipin 、另一位前 Arc 同事 Woz Ahmed 和我构思了创办一本像 Red Herring 一样的杂志的想法,但更侧重于支持半导体初创企业——将初创企业与投资者、顾问和生态系统中的其他人联系起来。因此,对于那些可能还记得互联网泡沫破灭后时期的人来说,The Chilli 于 2002 年 8 月诞生了。我们在 Mentor Graphics 等赞助商和支持者的帮助下,使 The Chilli 取得了真正的成功,我们的品牌从欧洲到美国硅谷和印度都广为人知。

2008 年,我们 The Chilli 的所有人都分心于其他事情,而 TechSpark 的客户都被收购或转投更大的机构,我花了一年时间考虑下一步该做什么。我在班加罗尔(Bangalore)的印度半导体协会活动班车上偶然遇到了英国贸易投资署的 Mike Ordish。我们交谈时,他说我应该见见他的老板。

英国贸易部技术大使

回到伦敦后,我见到了他的老板Bob Driver,从此开始了我作为英国贸易投资署技术专家顾问的五年任期,为英国公司和世界各地的代表团提供支持,在会议上发言,陪同部长进行贸易访问等等——首先在美国,然后是中东和非洲,以及巴西和印度。这基本上类似于担任英国政府贸易部的技术大使。

我非常感谢Bob给我的机会,因为这也帮助我培养了理解世界各地文化、公开演讲和指导试图开展海外业务的英国公司的信心。

Richard Wallace(左)是 EE Times 的主编,当时纸质杂志很流行,Richard 为该出版物建立了全球网络。

与此同时,EE Times 的前编辑 Richard Wallace 曾与我合作推出 TechOnline India,他请我帮助他建立他开发的媒体资产——下一个硅谷(The Next Silicon Valley)。Richard 和我很好地互补了彼此的专业知识。尽管这项业务没有赚很多钱,但它发展成为一个强大的全球品牌。

然后到了 2017 年。那年秋天,我接到了 EE Times 的 Jurgen Hubner 的电话,问我在做什么。我说没什么。就这样,我开始以欧洲通讯员的身份为 EE Times 做自由撰稿人,感谢当时的出版人 Bolaji Ojo,我还担任了 embedded.com 的主编。

在纽伦堡嵌入式世界 2024 展会期间,与 EE Times 和 AspenCore Media 的出版人 Cyrus Krohn(左)一起工作。

感谢 Bolaji在离职前的贡献,以及 EE Times 的现任出版人 Cyrus Krohn,他们让我能够在 EE Times 和 AspenCore 中继续我的创业想法,尝试音频和视频等新的交付方式,在 Silicon Grapevine 等公司内部构建新项目,并作为一个精悍小团队的一员,尽可能有效地讲述行业故事。

感谢所有让我成为今天的我的人,我希望能够与 Aspencore 团队的其他成员一起,在 EE Times 的新职位上实现大家对我的期望。

(本文编译自Nitin Dahad领英博客,原文标题:Looking Back, Connecting the Dots, On Reaching 40 Years in Semiconductors,编译:Luffy Liu)