来源:《化学通讯》

作者:林炳承 | 中国科学院大连化学物理研究所

摘要:

本文为作者在第八次全国微流控芯片高端论坛(2020.11.26-28)上报告的书面文字版,整理过程中增添了论坛上部分嘉宾的报告内容。文章以作者所领导的实验室 20 余年来在微流控芯片领域的研究积累为基础,结合近年来这一颠覆性生物技术的蓬勃发展,围绕着微流控芯片三个方面的核心应用,阐述我们所面临的战略性机遇和应对策略。

一 . 微流控芯片的三个核心应用 [4-7]

应用反映需求 , 大量的研究和开发工作围绕着需求展开。微流控芯片有三个核心应用。其中之一是微流控检测分析芯片,这种芯片是新一代即时诊断(point of care testing, POCT)的主流技术,也是体外诊断(IVD)最重要的表现形式;二是微流控反应筛选芯片,微流控芯片还可被看成是迄今为止最重要的一种微反应器,它以液滴为主要特征,在高通量药物筛选 , 材料合成和单细胞测序等领域有巨大的潜力,其中的数字液滴显示了和电子芯片深度对接的战略前景;三是微流控细胞 / 器官芯片,这类芯片是对哺乳动物细胞及其微环境进行操控最为重要技术平台,可望大规模替代小白鼠等模型动物 , 用于验证候选药物 , 开展药物毒理和药理作用研究, 实现个体化治疗。下面,将对这三个方面的应用逐一予以阐述。

二 . 即时诊断

▲【图1】部分国产 POCT 产品

2. 第二波 POCT 技术

值得关注的是第二波 POCT 技术。一般认为,第二波POCT 技术的应用对象主要为单细胞分析,液体活检,肿瘤早期诊断和抗药性试验等,而医生办公室用 DNA 测序,家用基因诊断以及以安全有效使用药品和生物制品为特征的随行诊断等也可能是第二波 POCT 技术的关注对象。从平台角度看,主要会包括 POCT 整机和 5G 等信息技术的联用,以及POCT 设备内部和电子技术的结合。

三 .材料的可控合成和筛选

这里所指的合成和筛选材料是微尺度的, 微尺度材料合成技术也被称之为微化工技术,它的基础是被视为最小微反应器的液滴。微化工技术因其混合速度快,传递性能好,以及反应条件均一可控,已成为化工学科的前沿方向之一,也是工程前沿和材料化学精准制备的新技术。

四 . 器官芯片

药物研究的一个重要环节是临床前动物实验,临床前动物实验的弊端包括:花费极大,耗时极长,存在动物权、动物伦理等问题,最根本的是 , 动物到底不是人 , 因此 , 结果往往不准。一个典型案例是 , 2016 年 , 法国科学家研发的一种已经完成动物试验的神经退行性药物,开始进行一期临床试验,六名健康志愿者中有一名脑死亡,四名病危,法国朝野震惊 [22]。药企的一个重要观点是 , 他们也并不看好动物试验 , 但是, 他们没有更好的办法。器官芯片的发展提供了一种可能的替代途径。

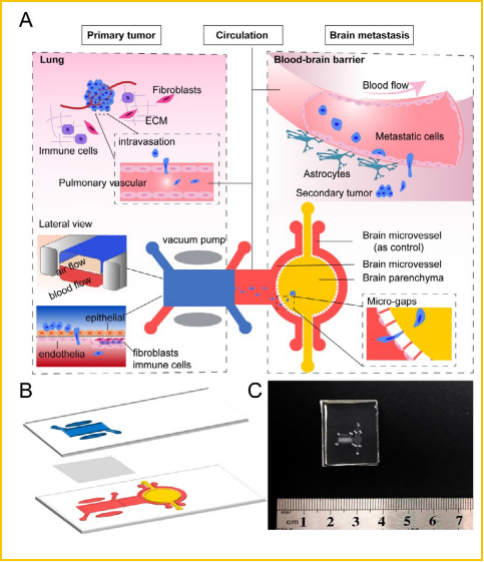

▲【图2】肺肿瘤脑转移芯片示意 [24]

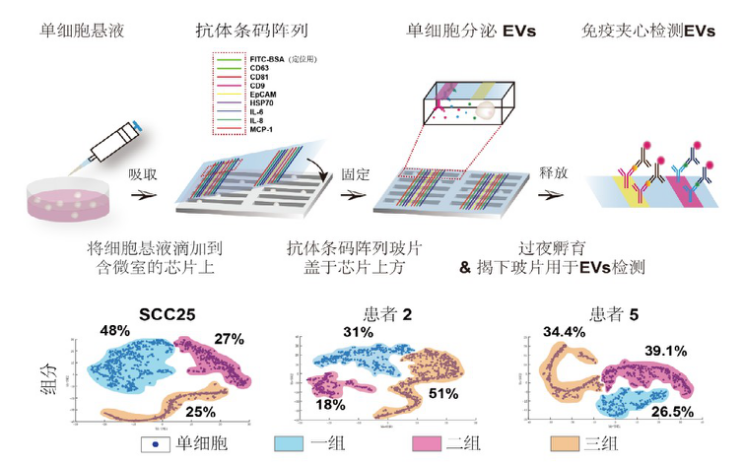

▲【图3】高通量单细胞外囊泡的多指标分析 [31]

微流控芯片正处于一个重要的发展阶段, 这一阶段的发展具有战略性。已经置身于其中的学术界, 产业界人士宜抓住机遇, 承担起我们的社会责任, 强化“学科交叉”,强化“全国范围内微流控芯片从业人员的协同创新”,贯徹 “以任务带学科” 的方针, 全面推动微流控芯片技术发展。

参考文献:

【1】 科技部《十三五生物技术创新专项规划》2017-05-18

【2】 林炳承,微流控芯片二十年,光辉的历程 (II), 中国科 学院大连化学物理研究所编 , P168-172,科学出版社 , 2019

【3】 林炳承,微流控芯片的研究与产业化,分析化学, 2016. 4., P. 491-499

【4】 林炳承,秦建华著 “微流控芯片实验室”,科学出版社, 390 页,2006;

【5】 林炳承,秦建华著 ,“图解微流控芯片实验室”,科 学出版社,475 页,2008;

【6】 林炳承著,“微纳流控芯片实验室”,科学出版社, 442 页,2013;

【7】 Bingcheng Lin editor:”Microfluidics:

Technology and Application”,Springer,pp 344, 2013

【8】 Yole Report, 2019

【9】 Yao Lua et al,PNAS,Published online February 2, 2015,607–E615

【10】 The Scientist,2017.12

【11】 Chen, Y et al, J. Am. Chem. Soc., 2018,

DOI: 10.1021/jacs.8b05429

【12】 关一民等 , 第八届中国微流控高端学术论坛文摘 , P.14,2020.11.26-28

【13】 程鑫,陆瑶,刘显明等国家自然科学基金重大仪器项 目“微流控数字液滴中央处理仪器的研制与应用”2019

【14】 Xing Yu Jiang et al, Science, 2018 年 6 月 14 日。

【15】刘宏,

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.201901370,2018

【16】 程 亚, 第 八 届 中 国 微 流 控 高 端 学 术 论坛 文 摘 , P.17,2020.11.26-28

【17】 JW Wang et al,Anal. Chem.

2019,91,10132-10140

【18】 Z Wu et al, Angew. Chem. Int. Ed.,

2020,59,2225- 2229

【19】 Jia, Y et al, Small, 2017, 13 (46),

1702188.

【20】 C. Shen , et al,Chemical Engineering

Journal 259 (2015) 552-561.

【21】 Guo M T, Rotem A, Heyman J A, Weitz D A. Lab Chip, 2012, 12(12): 2146-2155 【22】 法新社,2016. 3. 16

【23】 Zhou M, et al. Sci. Rep., 2016, 6: 31771

【24】 Liu, W. et al,Acta Biomater. 91, 195–208. doi: 10.1016/j.actbio.2019.04.053

【25】 Yueyang Qu,Biomaterial,2018,155,41-53

【26】 Yuanjin Zhao et al, Research, 2019,

6906275, DOI: 10.34133/2019/6906275 【27】 Yangyang et al, Biosensors and Bioelectronics, 2019,141(15):111419.

【28】 林炳承,罗勇,刘婷姣,陆瑶著,“器官芯片”, 科学出版社,352 页,2019

【29】 Zhao Chen et al, 13 March,

2019https://doi.org/10.1002/advs.201801361,Advanced Science

【30】 Kim H J, et al, Lab on Chip,

2012,12(12):2165

【31】 Yahui Ji et al, PNAS, 2019, 116 (13) 5979-5984

【32】 S E Park, et al, Science, Vol 364, Issue 6444, 07 June 2019

【33】 关 一 民 , 器 官 芯 片 技 术 和 产 业 研 讨 会 文 摘 , 2020.9.24-25

致谢:李林梅博士在文稿的技术整理中给予了很多帮助, 深表谢意。

延伸阅读:

《微流控初创公司调研》

《给药应用的微针专利态势分析-2020版》

《新型纳米孔测序专利全景分析-2019版》