中国最活跃的射频微波天线雷达微信技术群

电子猎头:帮助电子工程师实现人生价值!

电子元器件:价格比您现有供应商最少降低10%

射频微波天线新产品新技术发布平台:让更多优秀的国产射频微波产品得到最好的宣传!发布产品欢迎联系管理,专刊发布!强力曝光!

蝙蝠,虽然像人一样拥有双眼,但它看起东西来,用到的却不是眼睛。蝙蝠从鼻子里发出的超声波在传输过程中遇到物体后会立刻反弹,根据声波发射和回波接收之间的时间差,蝙蝠就可以轻易地判断出物体的位置。这一工作原理与人类发明的雷达如出一辙。

从蝙蝠的生存技能来理解雷达,无疑是一个很有意思的捷径。不过把雷达的发明说成是仿生学的结果,却是一种牵强附会。如果时间倒退到七十多年前,英国的雷达先驱者们听到这种说法,也一定会笑着解释说,“不,不,是轰炸机让我们发明了雷达,而不是蝙蝠。”

1935年,英国科学家罗伯特.沃森.瓦特爵士(发明蒸汽机的那位瓦特先生的后代),显然继承了其祖先的优秀基因,成为世界上第一部雷达的研制者。当时正值第二次世界大战前。那时的轰炸机在战争中已经扮演了重要的角色,为了发现入侵的轰炸机,最初只能利用光学(如探照灯)或声学的手段,显然,这种方法提供的预警时间太短,不能满足防空需要。为了缓解巨大的防空压力,英国人可谓绞尽脑汁。

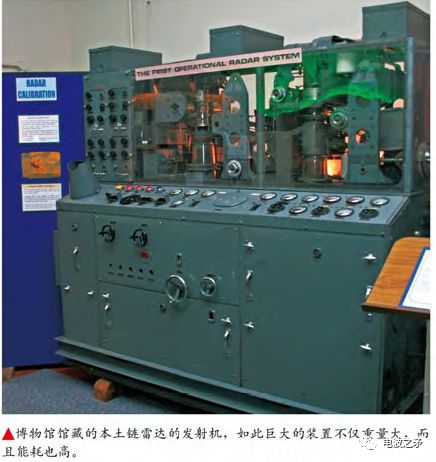

1935年初,瓦特开发出一部能够接收电磁波的设备。当年6月,瓦特领导的团队赶制出了世界上的第一部雷达。多座高塔是这部雷达的最显著特征,高塔之间挂列着平行放置的发射天线,而接收天线则放置在另外的高塔上。7月,这部雷达探测到海上的飞机。1936年5月,英国空军决定在本土大规模部署这种雷达,称为“本土链”(Chain Home),到1937年4月,本土链雷达工作状态趋于稳定,能够探测到160千米以外的飞机;到了8月,已经有3个本土链雷达站部署完毕。而到了1939年初,投入使用的雷达站增加到20个,形成贯通英国南北的无线电波防线。

1939年,二战爆发。英德之间的不列颠空战成为雷达大显身手的舞台。本土链雷达网多次探测到德军的空袭,并为己方拦截机提供引导信息。也许,德国人并没有真正理解本土链的威力,因此自始至终都没有对那一个个看来莫名其妙的高塔进行轰炸或干扰。

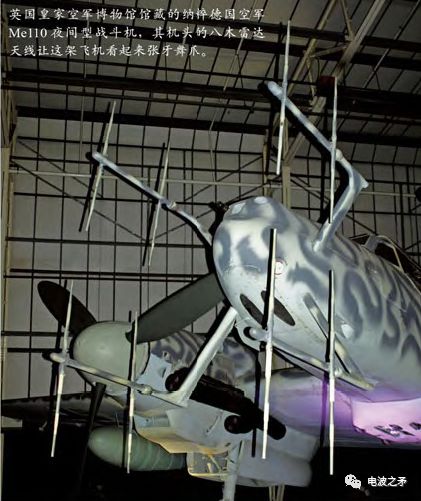

雷达在战争中展露头角,使得英国人也想把雷达装上飞机。在空战中,如果在晴朗的白天,飞行员一般都能比较顺利地发现敌机,但如果天气不好或者是在夜晚,发现目标就会变得困难。把雷达装上飞机就能帮助飞行员穿透迷雾和黑夜进行空中拦截作战——空中截击雷达(AI雷达)的概念就出现了。然而,以当时的技术水平,哪个工程师要是被军方派去开发AI雷达,绝对是一种不幸。先不说本土链雷达的巨大天线,仅仅是巨大的耗电量就是个难以解决的事儿了。那么,怎么样才能把雷达做得足够“迷你”够“环保”却又看得足够远呢?

雷达通过发射机产生一定振荡频率的电流,送至天线后通过电磁感应现象把电能变成电磁波辐射到空间;电磁波碰到物体后会向各个方向反射,其中一部分会返回雷达(称为后向散射),被天线接收并送至雷达接收机,在显示器上显示。如果我们能够提高发射机产生的功率,并且使得从天线辐射出去的电波能量在空间尽量集中,就能使得电波能够在更远的距离上触及目标。这正像我们在说话时,如果需要离自己很远的人也能听见,可以做两件事,要么扯起嗓子喊,要么拿一个喇叭。雷达提高探测距离的这两个基本办法,在专业上称为提高“功率孔径积”。

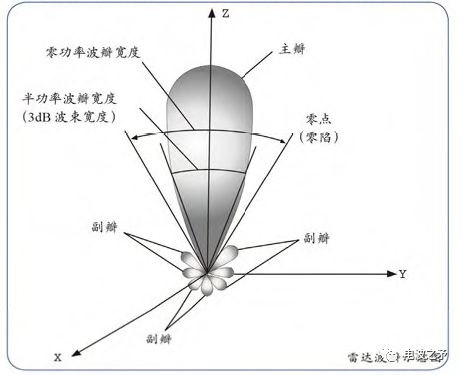

如何提高发射机的功率呢?可以对一定振荡频率(可以认为与雷达在空间辐射的电磁波的频率相同)的电流通过放大器放大,然后再送至天线。实际上这是发射机最主要的功用。但是,放大器的放大能力与电磁波的工作频率直接相关。频率越低,放大越容易。早期的雷达,其电磁波频率只能在300兆赫以下(对应的电磁波波长大于1米,称为米波),本土链雷达的工作频率只有11.5兆赫,波长26米。当然,如果器件水平只允许雷达工作在较低的频率,而雷达工作在较低频率上又没有什么坏处的话,那就让它工作在低频段上好了,但情况并没有那么简单。雷达电磁波的工作频率还直接影响到雷达把能量集中到空中去发射的能力,即天线性能。人们把雷达电波从天线辐射出来的能量在空间的分布用波瓣图来表示。雷达能量最集中的区域称为主瓣,其余的区域就叫副瓣,又叫旁瓣。雷达天线把能量集中到主瓣宽度内发射的能量和雷达向全方位同等辐射能量的比值,称为天线的增益。雷达能量在空间越集中,主瓣宽度(一般为几度以下)就越小,增益就越高。在天线尺寸一定的情况下,雷达波长越长,主瓣波束宽度越宽,增益越小;或者说,在雷达波长选定以后,为了获得尽量窄的波束宽度和尽量高的增益,应该尽量把天线个头做大。

如果要增大天线,飞机上的空间不允许;如果要提高电波频率和发射功率,器件水平又不允许,而且,早期的电子技术,无法直接在一个较高的频率上产生电流振荡,如果要让雷达工作频率提高,就只能采用一级一级的电路逐级提高工作频率,这无疑又会增加设备的数量、重量和体积。因此,早期的机载雷达发展面临严重的困难。

1936年,美国无线电公司开发出一种小型电子管,可产生波长1.5米,工作频率200兆赫的电磁波,这成为人们把雷达装上飞机的一根“救命稻草”。1937年8月,世界上第一部机载雷达试验机由英国科学家爱德华•鲍恩领导的研究小组研制成功,并把它安装在一架双发动机的“安森”飞机上,探索作为截击雷达的可能性,这架“安森”飞机便成为最早载有雷达的飞机。不过雷达的功率虽然只有区区100瓦,但却让飞行员们感到不安——他们认为,雷达可能引起火花并点燃油箱,而且,雷达的天线会妨碍飞机的机动飞行。

正式试飞开始以后,结果有些出乎意料。雷达在空中没有发现任何空中飞机,却把海面上的几艘船看得清清楚楚。于是瓦特又特地安排这架飞机做观察英军舰船的进一步实验,结果令人鼓舞。很快,机载雷达的研发重点就从空-空截击转向空-海监视。这种情况发生的原因是,舰船反射雷达回波的能力要比飞机反射回波的能力强几十倍以上。因此,在海情良好的情况下,机载雷达发现舰船的距离要比发现飞机的距离远得多。但当海情恶劣时,舰船回波容易受到海浪的干扰,雷达发现距离会大幅度下降。

1939年11月,第一种生产型机载空海监视雷达ASV-1开始试验,1940年初投入使用,装备英国空军海防总队的3个海上巡逻机中队,用以在北海跟踪护航舰队。1940年末,随着希特勒“海狮计划”的破产,纳粹空军对英国的空中威胁大大减弱,不过德军潜艇的活动却越发猖狂。到1941年春,德军潜艇已经击沉一百多艘盟军商船,极大破坏了英军物资保障体系。于是,英国开始围绕海上交通线大举开展反潜战,机载雷达成为盟军反潜的利器。它能在更远的距离上发现水面航行的潜艇,并引导飞机发起攻击。

1940年2月,英国科学家发明磁控管,第一次使得雷达工作频率从米波提高到分米波,从而使得雷达终于进入微波时代(雷达波长如果短至分米以下,则称为微波波段)。雷达工作在微波波段带来的好处是巨大的。由于频率提高、波长缩短,所以可以允许天线在做得比较小的情况下仍然有很强的方向性,另外磁控管也解决了雷达工作频率提高以后的功率放大难题,首次让雷达工作在分米波长上并产生高达1千瓦的功率。

在20世纪40年代之初,磁控管让机载雷达在经历了3年的徘徊和困难时期后有望解决在飞机上的适装性问题。同时在这一阶段,另一重要元件的发明——电子收发开关,使得雷达不再需要分置的两个天线,将用于接收和用于发射的天线合二为一。那么,雷达发展的早期,为什么发射和接收要用不同的天线呢?

雷达的首要功能是测距,通过测量发射电波和接收回波之间的时间差,并将其除以2后再乘上电波传输速度(光速),就得到目标距雷达的距离。大部分雷达采用脉冲方式工作,也就是雷达发射一段时间的电磁波(通常为数毫秒以内),然后歇一会儿(通常为几百毫秒以内),然后再发射,如此往复。雷达停止发射的时间段内,就在接收回波。由于从发射机送出的功率极大(地面雷达的功率可达兆瓦以上),而进入接收机的雷达回波通常非常微弱(最多为发射机送出的功率的几百亿分之一),为接收到微弱的回波,接收机要求非常灵敏。在电子收发开关没有发明之前,为使发射机的能量不至于进入接收机并烧坏接收机,只能把收发天线以及相应收发通道分开。有了电子开关之后,在用一个天线既做发射又做接收的情况下,发射时用于保证巨大的雷达电波能量仅仅送入天线而不送往接收机;接收时则保证可以让微弱的雷达电波能量送入接收机而不是送往发射机,使接收到的能量不至于被发射机送出的能量所淹没。

不过,对雷达来说,还需要在收发开关的基础上,再配置接收机保护装置。这是因为,天线和传送电流至天线的通道之间的电路不能做到绝对匹配,因此,天线不能完全吸收由发射机送过来的电流能量,其中的一小部分会被天线反射回来,从而会造成一部分发射机能量损耗———就像光线在穿透一块玻璃时,总有一部分光线会从玻璃上反射回来一样。由于双工器完全根据能量的流向执行其开关功能,因此,从天线反射回的这部分能量会“欺骗”双工器,仍然会进入接收机。虽然这个能量很少,但仍然比雷达的回波强很多,足以烧坏接收机。

雷达天线不再分置,减少了飞机上的空间占用,使机载雷达更加紧凑,设备在机身上的安置更加集中。随后,也是在这个十年间,雷达天线形式开始由钉子状的单个或多个天线振子、鱼骨状的八木天线阵列向锅状的抛物面反射天线进化。抛物面天线的增益是八木天线的十倍以上,也就是抛物面天线的波束宽度普遍要比八木天线的窄很多,从早期的十几度甚至几十度演变到当时的几度,这样,功率相对小一些的发射机,也能让电波传得很远。

磁控管的发明,收发天线的共用,以及天线形式的演变,使雷达逐渐变得更适合在飞机上安装,到上世纪40年代中期,雷达已经具备了机载应用的条件。

雷达有两大基本功——测距和测角。

因为电磁波的传播速度是一定的(光速),测距就是测时间,或者说,时间就是距离。雷达所能测量的时间越短,则雷达距离的测量也就越准。在雷达里,能够测量的最短时间就是每次发射电波的持续时间,即脉冲宽度。因此,减少雷达发射能量的持续时间,对提高距离测量的精度有好处。

雷达对角度的测量,则要复杂一些。由于雷达的波束有一定宽度,为了覆盖全方位,雷达波束就需要旋转起来,正像人的眼睛有一定的视角范围,为了看清身体两侧和身后的物体,就必须转身一样。

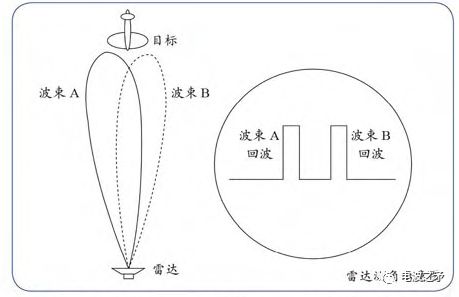

雷达测量目标的角度,就是通过记下雷达天线当前旋转所处的位置,如果在这个位置上有一个很强的回波,那么,这个回波所对应的方向就是雷达天线的当前指向角。但是,如果雷达波束很宽,而两个目标在方位上又靠得很近,一个波束就可以把这两个目标“罩住”,那么,雷达对这两个目标就无法区分了。如果降低雷达的波束宽度,使得波束在两个旋转位置上才能分别照射到这两个目标,这样就会有两个方向了。因此,测角要测得准,首先要使波束窄一些。后来,人们想到了在测量方法上也做一些改进。通过先后改变波束位置(在这两个位置上都能照射到目标),并且使同一个目标在这两个波束位置上的回波强度都一样,那么,由于波束位置是事先知道的,就可以判断出目标的方向是在这两个波束位置的角平分线上。如果目标不是位于两个波束位置的正中,那么两次回波在强度上就有所不同。由于这种测角方法中,需要把波束先后放到两个相邻的位置上,而雷达天线通过扫描在空域中搜索目标时正达到这样的效果,所以称为“顺序扫描”。当需要对目标的高度也进行测量时,道理是一样的,只不过是把波束要先后放到两个相邻的高低角上。如果在测量方位的同时,需要测量高度,那么波束既要在方位上变化,也要在高度方向上变化,此时从雷达射出的波束就要在空中“画圈”,波束的运动轨迹就像一个圆锥,所以这种测角方法称为“圆锥扫描”。

通过顺序扫描或圆锥扫描的方法,雷达对角度的测量可以达到波束宽度的几分之一。不过,顺序扫描或圆锥扫描虽然提高了测角的准确度,但是由于这种测角方法需要利用波束先后两次照射到目标后的回波,两次回波的强度可能会变化很大,难以使两次的回波强度相同,所以,测角效果有时候并不是很理想。我们都有这样的生活经验,在明媚的阳光之下,垂杨柳边,一片平静的湖面,在微风的吹拂下,波光摇曳。这些粼粼的波光有时候会让我们觉得晃眼,有时候却又很温柔地进入我们的视线。这种情况实际上表示,阳光照射到湖面以后,由于微风吹动了湖水,水面的姿态在变化和起伏,从而使水波反射进入人眼的阳光强度发生了变化。目标对雷达的反射有如此理。在雷达的波束先后两次照射到目标的时间间隔内,由于目标在此期间的姿态或其它物理特性的变化,雷达两次收到的回波的强度会有很大的不同,专业上叫作“目标闪烁”或“目标起伏”,这对雷达确定目标的位置是非常不利的。所以,雷达在确定目标的位置时,要想测得准一些,总是希望克服目标闪烁的影响。20世纪50年代,雷达工程师想到了单脉冲技术,也就是让天线“同时”产生两个波束照射目标而不是“先后”利用两个波束照射目标,以克服先后两个波束照射的间隔中目标回波强度的变化;而且理论上,这种方法只需要两个波束在一次照射时间内(也就是1个脉冲,故称为单脉冲)返回的能量就能把角度测出来,而测量的准确度却可以提高1个数量级(达到波束宽度的1/10至1/20)。

前面说过,为了提高雷达的距离分辨力,以及测距的准确性,希望脉冲宽度越窄越好。另一方面,以脉冲方式工作的雷达,脉冲越宽,也就是每次发射能量的持续时间越长,里面包含的能量也就越多,回波也就可能蕴含更多的能量,这对于提高雷达的发现距离是有利的,所以,雷达脉冲又是宽一些好。那么,如何解决提高发射能量和提高距离分辨力的矛盾呢?答案就是脉冲压缩。这是继20世纪50年代出现的单脉冲技术后,机载雷达发展史上的又一次重大技术突破

。

脉冲压缩技术就是在发射脉冲时,脉冲宽度很宽,在接收时,则把它压窄。脉冲压窄意味着频率变高,而频率越高,通过接收机的速度就越快。脉冲的接收过程相当于把宽脉冲分成很多段,如果不作脉冲压缩,那么这些段是先后依次通过接收机。如果作脉冲压缩,就是在第一段通过的同时,让第二段赶上第一段,第二段和第一段就同时通过了。然后让第三段赶上第二段,第四段赶上第三段……,所有的回波段就全赶在同一个时间段通过接收机了。因为要让后面的段赶上前面的段,所以,后面段的信号频率就要依次增高,越靠后面的段频率越快。

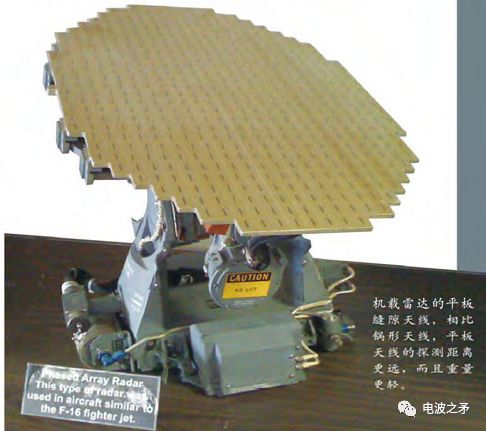

平面阵列天线从外观上看,象是一块平板,而不象抛物面那样是一个曲面。波导缝隙(又称“裂缝”)阵列天线就是用得最多的平面阵列天线。顾名思义,“波导缝隙阵列”就是把波导——根根排列起来组成阵列,并且在阵列上开出缝隙。波导是电磁波从发射机输送到天线以及从天线输送到接收机的通道。波导中以电流或电磁场形式传输的电磁波,在“缝隙”处辐射出去并在空间进行合成,以在某个方向上形成窄波束;而在接收时,则在雷达发射电波的方向上收集返回的大部分雷达能量,当然,每个缝隙所接收到的电磁波也要合成,以便形成接收波束。

天线上的各个缝隙之间到底间隔多大的距离排布,有一个简单而重要的规律,那就是必须相隔半个波长,无论是高度方向上还是水平方向上,都服从这个规律。如果间距太大,各个缝隙射出的电波能量在空间合成时不容易汇聚到一起,因此,各个缝隙需要“紧密团结”;可如果各个缝隙太“亲近”,也就是间距太小,各个缝隙射出的电磁波又容易互相干扰、互相打架,正所谓“距离产生美”,因此,间距半波长为宜。

缝隙除了开在波导上以外,也可以开在微带传输线上。微带传输线和波导一样,都是传送电流或电磁场的通道,一根根的微带传输线也可以象波导一样排成阵列。所以,很多时候,人们将波导缝隙或微带缝隙天线统称平面缝隙阵列天线。

平面阵列天线诞生于20世纪60年代,相比之前的锅形天线,又将天线增益提高了一到两个数量级,这有利于扩展机载雷达的探测距离。通过提高天线汇聚能量的能力来使雷达看得更远,而又不会明显增加雷达的体积和重量。

人们在说起

性能时,常常提到“具有下视下射能力”。要能“下射”,“下视”(雷达的波束往下指向)是前提,只有能够发现位于己方飞机下方的目标,才能进行打击。而雷达的波束往下指向后,电波不仅会打到需要探测的飞机目标上,还会打到地面上,而来自地面的回波(称为杂波)能够比来自飞机的回波强百万倍以上,从而将目标淹没,雷达不能发现目标。

那么,如何使得机载雷达具有明察秋毫的下视能力,使得它能够把弱小的目标回波从强大的地面反射回波中区分提取出来呢?在没解决杂波剔除问题之前,机载雷达基本上只能在海面上空工作,经过自上世纪30年代后期至60年代的发展,机载雷达无论是发现海面上的舰船,还是看海面上空的飞机,都已经具备了差强人意的能力。但直到70年代初脉冲多普勒(PD)技术的成熟,才使得机载雷达真正具备全空域工作的能力,能够在陆地上空较好地发挥作用。

脉冲多普勒是指雷达在以脉冲方式工作的同时,利用多普勒效应来区分目标和杂波。什么是“多普勒效应”呢?我们有过这样的生活体验,站在火车站台上时,如果一列火车鸣笛接近站台,我们会觉得其声音逐渐尖锐,而火车逐渐远离站台时声音逐渐低沉。火车的鸣笛从尖锐到低沉的变化,实际上是进入人耳的笛声声波频率的变化,而这种变化的产生正是由于火车存在相对于人的接近或远离的运动,这就是多普勒效应。

与此类似,当雷达向空中发射一定频率的电磁波,如遇到运动目标,一般情况下该目标会存在与雷达的接近或远离的运动(称为径向运动),因此从运动目标反射回雷达的电磁波频率与雷达发射出去的电磁波的频率相比会发生变化,二者的差值称为多普勒频率,它与2倍的目标径向速度(注意不是目标的真实速度,径向速度只是真实速度的一个分量)成正比,与雷达波长成反比;如果目标是接近雷达的,则多普勒频率是正的,反之是负的。

在脉冲多普勒技术发明之前,雷达要检测到目标,是利用目标的回波强度。如果目标的回波足够强,强过接收机中根据电子随机起伏而产生功率(即“电子噪声”,简称“噪声”),雷达就可以发现目标的存在。这种方式就是“普通脉冲”方式,它并没有利用目标的速度信息。而由于雷达下视时,地面的反射回波强度要比目标的回波强度强很多,所以,在雷达显示屏上,操作员只能看到白花花的一片,目标回波淹没在杂波中,雷达就因为“晃眼”而“暂时失明”。脉冲多普勒技术发明以后,雷达在发现目标时,不仅仅利用目标的回波强度,也利用目标和地面的速度信息,因为两者相对于雷达有不同的速度,从而目标和地面相对于雷达有着不同的径向速度,进而有着不同的多普勒频率。利用这一点可以把目标回波和地面反射回波进行区分。这就是脉冲多普勒技术蕴含的简单道理。

在电子技术中,特别是雷达技术中,“相位”是一个极其重要的概念。为了理解相位,我们可以用多人多桨的划艇比赛做例子。要想艇划得快,所有划艇的人必须高度配合,一是说,所有的人都必须使出最大的力量;二是说,所有的人使出最大力量的时机,或者说桨每次入水的方向和相对于船体的位置,都必须一致。如果不一致,就得不到最大的前进速度。也就是说,驱动艇前进的总力量,就是各个桨手的力量的合成,但并不是各个桨手的力量简单地相加,在相加时还要考虑到桨手用力的方向,以及使出最大力量的时机。

相位在雷达中的作用,有如此理。以平板缝隙天线为例,每一个缝隙就是一个小的天线单元。从平板天线发射出来的有一定宽度的波束,实际上是每个缝隙所辐射出来的具有一定幅度(功率或能量,相当于每个桨手的力量)和一定相位(相当于桨手划桨的方向和时机)的电波的叠加,而不仅仅是幅度的叠加。在主瓣方向上,所有的天线单元辐射出的能量相加能够达到最大,而在其他方向上,所有天线单元辐射出的能量则远远小于最大值,这就是因为在其他方向相加时,各个天线单元辐射出的能量不是同相位相加的。因此,在雷达天线里,相位是用来衡量各个天线单元相互配合程度的。

由于相位在雷达能量合成的过程中有些类似于矢量相加过程中的矢量方向角的作用(矢量相加遵循平行四边形法则),所以,相位一般用角度来表示。反过来说,为了形成具有一定宽度的波束,在设计天线时,必须使得组成天线的各个辐射单元所辐射出的电磁波在空间的某些方向上同相位或接近同相位相加,这样就能获得较大值,这些方向上分布的能量就会较多,这些方向就是主瓣区域;而在空间的某些方向上反相位或者接近反相位相加,这样就能在其它方向上获得较小值,这些方向上的能量分布较少,就是副瓣区域。

普通的平板天线中的每一个缝隙,其辐射出的电磁波相位在出厂时就是固定好、不能调整的,此时,从天线平面中心辐射出的具有一定形状的波束一定始终垂直于平板的方向。所以,如果要想使天线波束能够覆盖全方位空域,就只能让平板天线旋转起来。

20世纪70年代,在通信技术的发展过程中,人们第一次认识到,如果平板天线中每一个缝隙的相位都能调整和控制,那么,从平板中心射出的波束不仅能够垂直于平板方向,而且能够指向其他方向。如果让每两个相邻缝隙的相位差连续改变,则指向就会从垂直于平板中心向其方向连续变化,这种效果实际上就是扫描,而不用转动平板天线——这就是所谓的相控阵技术。这一技术被迅速地利用到雷达技术中去,掀开了雷达发展的新篇章。

在相控阵技术中,波束指向的变化是由每一个天线单元的相位变化来实现的。相控阵雷达在每一个天线单元(如缝隙)后面,都会安装一个移相器,用来改变它的相位。而我们知道,从天线射出的波束是每一个天线单元辐射出的电磁波在功率和相位两个方面进行相加的结果。那么,每一个天线单元的功率如何决定呢?早期的相控阵雷达,有一个工作在很高的电压(高达上万伏)上的发射机,产生很大的功率,通过功率分配网络把功率分配到这些天线单元中,每一个天线单元自身辐射功率就是集中式发射机分配得到的,天线单元自身并不能自主地辐射功率,因此称为无源相控阵雷达。

集中式发射机由于工作在高压,很容易发生打火现象,由于发射机只有1个,一旦打火失效,整部雷达也就失效了。实际上,自成功地将雷达搬上飞机以来,可靠性低一直妨碍着机载雷达的应用。在第三代战斗机F-14刚刚服役时,AWG-9火控雷达的平均故障间隔时间(MTBF)只有几小时,使之难以形成有效的战斗力;经过了几十年的努力,第三代战斗机雷达的可靠性也只有100小时左右,相对于其他电子设备的数千小时仍有1至2个数量级的差距。究其原因,一是极端恶劣环境下机载雷达高功率电子器件的可靠性低;二是高速运动的机械雷达天线成为大量故障的诱因。无源相控阵解决了机械旋转天线的问题,并使得波束旋转不再需要克服巨大的机械惯性而具有更大的灵活性,但对于高功率集中式发射机的可靠性问题,仍然无能为力。

此时人们想到,能否把整个发射机分散到各个天线单元后面去,变成若干多个小的发射机,每一个小的发射机只需要工作在很低的电压上,而从天线射出的波束,是每一个小发射机输出功率之和。这样,即使一个小发射机坏了,也不会影响别的发射机,对整个射出的功率也不会产生多大影响。由于原来各个天线单元后面还要有移相器,那就要把移相器和发射机集成到一起。而又由于在集中式发射机情况下,收发通道是共用的,现在发射机被分散到天线单元后面去了,接收通道也可以一起挪过去,这样,发射机、移相器和接收机全部做到一起,这就是收发组件,实际上相当于一个个小的雷达。有多少个天线单元,就得有多少个收发组件。由于这样的相控阵雷达其天线单元具备独立发射功率的能力,也就是天线单元是有源的,因此称为有源相控阵。

人们常常把有源相控阵比作昆虫的眼睛,这有一定道理。昆虫的每只眼睛内部几乎都是由成千上万只六边形的小眼睛紧密排列组合而成,每只小眼睛又都自成体系。这种奇特的小眼睛,动物学上叫做“复眼”。而有源相控阵拥有成千上万个收发组件,每一个收发组件都是一个小的雷达。昆虫有的复眼可以朝某个方向看,而另外的复眼则可以朝向另外的方向。与此类似,有源相控阵容易实现雷达的多功能,众多收发组件和天线单元,可以分组使用,各忙各的,有的看这个方向,有的看那个方向,有的用来看空中目标,有的用来对地成像。因此,昆虫之眼的比喻,很好地说明了有源相控阵最重要的特征和优点。不过,至于有源相控阵的发明,是不是受到了昆虫的启发?有源相控阵雷达,是不是仿生学的杰作?这都无从考证了。也许,这只是又一个颇具吸引力的附会而已。

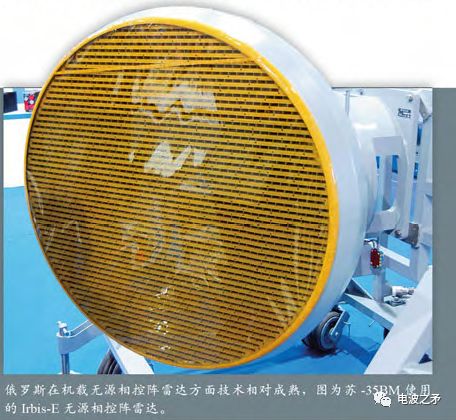

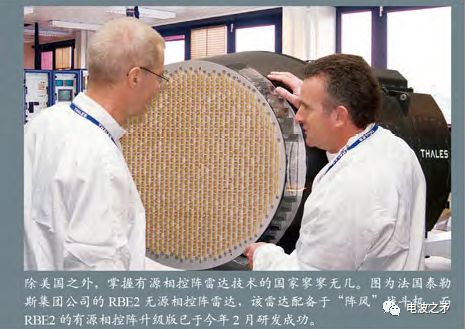

米格-31是世界上最早装备无源相控阵雷达的战斗机。目前,俄罗斯的无源相控阵技术已经非常成熟,米格-29和苏-27/30系列都广泛应用,取代原来的机械扫描雷达。有源相控阵技术从上世纪70年代中期才开始探索,至本世纪初,随着F-22及其AN/APG-77雷达的服役,才标志着有源相控阵火控雷达的成熟。

由于无源相控阵和有源相控阵的天线单元相位都可以由计算机控制,所以在扫描的灵活性上具有同样优点。二者都可以通过延长在每个方向上照射时间(也就是降低扫描一周的时间)的办法,来提高目标反射回雷达的功率。因为每个方向上照射时间增加了,也就是发出的脉冲个数多了,而每个脉冲都是携带一定能量的,返回雷达的回波脉冲的总能量也就增加了。这是机械扫描雷达做不到的。

而有源相控阵较无源相控阵又有很多优势。首先,有源相控阵易于产生更大的功率,因为天线辐射出去的总功率是每一个收发单元的合成,所以,要增加总的辐射功率,在每个收发单元的功率一定的情况下,增加收发单元的数量即可。而无源相控阵或者是机械扫描的雷达,由于只有1个发射机,在它的功率已经很高的情况下,再提高就非常困难;其次,有源相控阵的可靠性更高,一是因为在有源相控阵的收发组件中采用半导体放大器件(即“固态”器件)对功率进行放大,工作电压低,功率较小,每个收发组件的功率一般为数十瓦至数百瓦,且有很高的集成度,总功率是若干个收发组件功率的合成,不需要象无源相控阵那样有一个集中产生大功率能量的发射机,从而避免了集中式雷达发射机必须使用高压所带来的打火故障。二是由于有源相控阵雷达收发组件数量较多,如果出现一小撮“非战斗减员”,对雷达正常工作也无大碍。有源相控阵出现以后,将传统机载雷达最多200小时的MTBF提高到2 000小时。

到了20世纪80年代,军事强国对机载雷达的设计工作已经得心应手,新型号的研制速度很快。随着半导体集成电路和计算机技术的发展,雷达迅速迈向多功能化的同时也在不断瘦身——1973年,历时10年研制成功的AN/AWG-9雷达,采用机械旋转天线,其直径0.91米,雷达重量高达612千克,是当时最大的机载火控雷达,工作模式不到10种,可靠性只有数小时。到了2005年F-22的AN/APG-77雷达采用有源相控阵技术,天线直径为1米,重量只有200千克,可靠性达到2 000小时,有20种以上的工作模式。

21世纪的机载雷达,将在不断完善自身的同时,逐渐与飞机上的其他航电系统融为一体。美国空军在上世纪80年代初提出了“数字航空电子综合系统”、“宝石柱”和“宝石台”计划,数航系统已在上世纪80年代设计的雷达型号上实现;2005年的F-22服役,则标志着“宝石柱”计划已在新世纪得以推行。在第一阶段,雷达失去了自己的显示器,与飞机上的其他仪表系统集成在一起;在第二阶段,随着计算机技术的发展,雷达又失去了信号处理和数据处理分系统,只剩下发射、接收和天线三个分系统。通用信号处理器(CIP)将雷达同F-22飞机上的光电、红外、无源和电子战系统的信息一起处理。同时,飞机航电系统的数据开始在光纤传输上传输,传输速率可达10吉比特/秒以上,而传统的1553总线传输速率只有1兆比特/秒。各种航电系统挂在基于光纤传输的总线上集成起来,并且多达60余种本应由硬件实现的功能都已经由软件实现。

之所以雷达的发射、接收和天线系统成为大一统过程中的“顽固分子”,是因为雷达自身的特殊性所决定的。从发射机来说,雷达自身发射电磁波,为了获得足够的回波功率,需要自身提供非常强大的功率,而飞机上的其他传感器要么自身不辐射功率,要么辐射的功率远远小于雷达;从接收机来说,雷达的接收机非常灵敏,要求能够接收信号的功率仅为发射功率的几十亿分之一;从天线来说,天线的性能与工作频段息息相关,而雷达的工作频率与其他电子设备的频率相差很远,要想天线共用,必须让天线在宽达20吉赫兹以上的频率范围内工作,而目前的技术,让天线在宽达1吉赫兹以上的频率范围内正常工作,就已经非常不容易。

但是,技术的发展,永远会超出普通人的想象。让雷达在完善自身探测性能的同时,还能提供通信、侦察和干扰等能力,正在全世界范围内广泛开展研究,并持续取得进展。虽然看起来雷达作为独立的系统正在走向消亡,可是从另外一个角度去看,又何尝不是在扩展自己的领地呢?

欢迎射频微波雷达通信工程师关注公众号

电子万花筒平台自营:Xilinx ALTERA ADI TI ST NXP 镁光 三星 海力士内存芯片 等百余品牌的电子元器件,可接受BOM清单,缺料,冷门,停产,以及国外对华禁运器件业务!

欢迎大家有需求随时发型号清单,我们将在第一时间给您呈上最好的报价,微信(QQ同号):1051197468 也希望您把我们的微信推荐给采购同事,感谢对平台的支持与信任!

与我们合作,您的器件采购成本将相比原有供应商降低10%以上!!不信?那您就来试试吧!!欢迎来撩!!