光学史上的那些人儿---赫兹

第二十七章 赫兹光学

《赫兹光学》

火花迸裂破夜寒,电磁同源共光澜。

无心却启量子径,万赫铭心映九天。

1 赫兹与光的故事

1887 年的物理学界正被一场无声的战争撕裂:詹姆斯・麦克斯韦在 1865 年提出的电磁理论预言了电磁波的存在,却因缺乏实验证据而备受质疑。赫兹的导师亥姆霍兹曾警告他:"验证麦克斯韦理论可能耗尽你的学术生涯。" 但这位 30 岁的教授望着面前的装置,决心用实验打破僵局。

海因里希·赫兹在他杂乱的实验室里踱步,那里充满了叮当响的仪器和噼啪作响的电力交响曲。他用手抚平他已经蓬乱的头发,眉头紧锁,全神贯注。 他已经为此奋斗了几个星期了,追逐着麦克斯韦方程的难以捉摸的幽灵——这些优雅的数学声明预测了电磁波的存在,这些波应该像光一样,但却是不可见的、无形的。

他目前的试验装置堪称奇迹。一个精心制作的火花隙发射器坐在一张工作台上,有节奏地爆发着微型闪电。在房间的另一边,一个带有微小间隙的铜环充当接收器。目标很简单:探测到看不见的波,证明麦克斯韦是对的。

日子一天天过去。他调整发射器,调整接收器,一丝不苟地记录下每一个细微的变化。挫败感啃噬着他。接收器偶尔会发出噼啪声,但信号微弱,不可靠。当一道阳光进入他的眼帘时,他几乎要认为这仅仅是噪音。它照射在接收器上,照亮了火花隙。

叮!

接收器的噼啪声更加剧烈。赫兹停了下来,他的心怦怦直跳。 会是它吗?他遮住接收器。噼啪声减弱了。他再次暴露它。噼啪声又回来了。阳光!它正在影响火花。

在接下来的几天里,他系统地研究了这种奇怪的影响。他在紫外线灯和接收器之间放置了一个棱镜。效果增强了。他放置了一块玻璃板;效果减弱了。紫外线似乎以某种方式帮助火花跳过间隙。

他疯狂地在笔记本上涂写,上面充满了德语和潦草的图表。他意识到紫外线以某种方式释放了接收器金属中的某些东西,使得电力更容易跨越间隙。

但这仅仅是谜题的第一部分。 他称之为“光的特殊作用”。

赫兹意识到,这可能是光与物质相互作用的全新现象——光电效应。他观察到,只有当光的频率超过某个临界值(如紫外线),金属表面才会释放电子(光电子),且这一过程几乎瞬间完成,与光强无关。这些发现与经典波动理论的预测完全矛盾,却为量子理论埋下伏笔。

他太专注于验证麦克斯韦的理论,以至于无法花时间完全解开这个谜团。但他内心深知,他偶然发现了一些深刻的东西。

接下来,他专注于证明他产生的辐射的波动性质。他一丝不苟地设置实验,以将波从金属板上反射。他看到了回声、增强,以及波正在弹回的证据,其行为就像从镜子反射回来的光一样。

然后,他小心地安排棱镜弯曲波,证明折射。他用不同的环形天线方向进行实验,观察信号强度的变化,证明波是偏振的——它们具有首选的振荡方向,再次,就像光一样。

他观察到波在弹跳和碰撞时产生的干涉图案,形成了信号更强和更弱的区域,证明了它们波状的相互作用。他甚至证明了波绕过障碍物的微妙弯曲,这种现象称为衍射。

通过一丝不苟的实验和坚定不移的奉献精神,海因里希·赫兹毫无疑问地证明了这些看不见的波,由电产生,遵守与光相同的定律。他验证了麦克斯韦的宏伟愿景,证明光只是电磁辐射的一种形式。

1888年,赫兹在《论电力射线》中总结了他的发现。他或许未曾想到,这个实验会彻底改变世界:意大利青年马可尼受其启发,于1895年实现了无线电通信;爱因斯坦在1905年提出光子假说,用赫兹的光电效应数据解释光的粒子性,最终获得诺贝尔奖。

赫兹的健康却在实验成功后每况愈下。1894年,年仅37岁的他因病逝世,临终前仍在思考电磁波的深层奥秘。他的妻子伊利沙白回忆:“他常在星光下凝视夜空,说每一颗星都在发出不同频率的电磁波——那是他眼中的宇宙密码。”

2 赫兹的光电效应

赫兹因率先实现电磁波的发射与接收而广为人知,但他对光学领域的贡献同样重要。最引人注目的是,赫兹是首位观察到一种后来被称为光电效应现象的科学家。

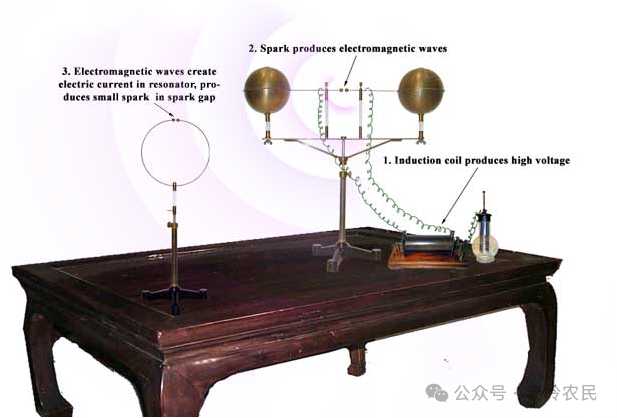

赫兹开发了一系列精密实验装置,用于研究高频电磁波的行为。如下图1 的实验装置。

图1 赫兹的电磁波实验装置

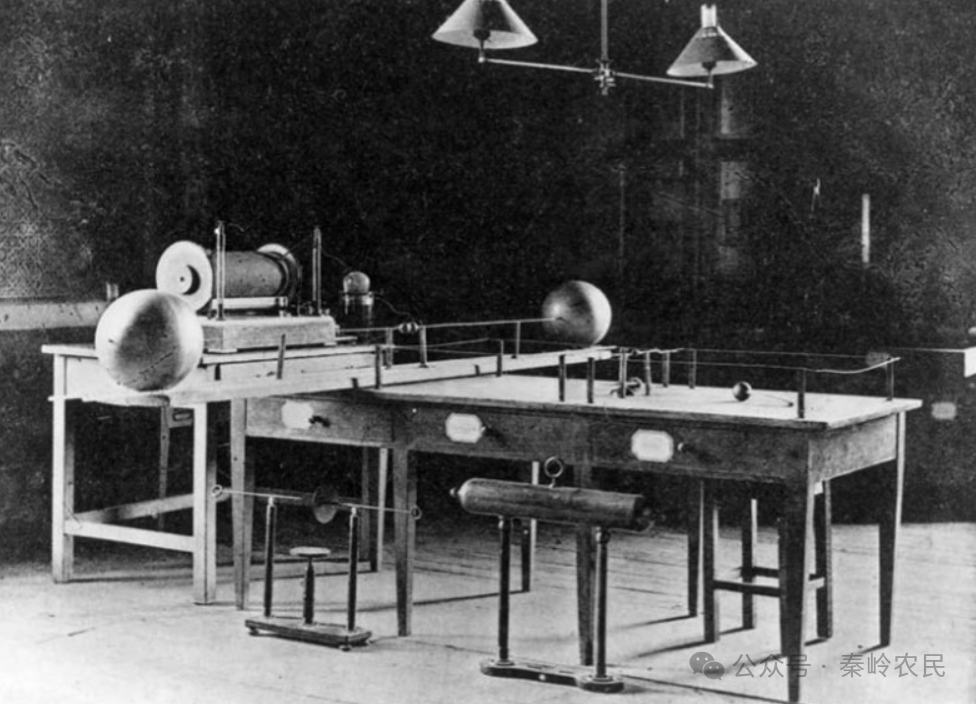

他构建了一个振荡器:每个金属电极(黄铜球)均连接到一个高压感应线圈,并与另一个电极之间留有微小间隙,电火花可在此间隙中跃动。赫兹假设,如果麦克斯韦的理论正确,那么当电火花在黄铜电极间形成导电通路时,电荷在两者之间快速来回振荡,就会产生电磁辐射。为了检测这种辐射,赫兹用铜线制作了一个简单的接收器:一端装有黄铜球体,另一端则被弯成尖锐的金属点。铜线被弯曲成环形,使球体与尖端保持极近的距离但不接触。这种设计通过观察球体与尖端之间的间隙中是否有电火花产生,即可探测到电荷的存在。利用这些基础仪器,赫兹成功证明了电磁波确实存在,并且其传播速度如麦克斯韦所预言的——与光速一致。

在研究电磁辐射的过程中,赫兹确实遇到了一些问题,主要涉及检测接收器中产生的微弱火花。为了增强火花的可见性,他有时会将接收器置于暗箱中,却发现这种做法对火花的最大长度产生了异常影响——火花长度比未使用暗箱时更短。

这一发现促使赫兹更深入地研究该现象,赫兹观察到,当他在环路前放置一块玻璃时,火花的大小减小了。当他用一块允许紫外线通过的石英板替换玻璃时,火花又恢复了原来的大小。

紫外线在起作用:当紫外线照射检测器的铜球时,尽管赫兹对此现象未提出解释,但其他科学家意识到这一发现的重要性。到1899年,汤姆孙确认紫外线能引发电子发射,从而导致更强烈的火花。这一现象后来被命名为“光电效应”,成为现代物理学理解物质与光相互作用的核心。

他在 1887 年发表的论文《论紫外光对放电现象的效应》中详细记录了这些发现,但并未提出理论解释,仅指出 “这一现象可能与光的波动性无关”

赫兹通过一系列实验验证了电磁波具有与光相同的性质,包括折射、衍射、反射和偏振。证明电磁波的行为与光相同,因此是光的一种形式(电磁辐射)

赫兹将金属锌板作为反射面,放置在电磁波发射器(火花间隙振荡器)与接收器(铜环检测器)之间。发射器产生的电磁波以一定角度入射到金属板表面。当接收器位于锌片反射预期的方向时,检测到的信号更强。这表明电磁波被金属片反射,就像光被镜子反射一样。

用石蜡块(对电磁波折射率约 1.7,高于空气)制成三棱镜形状,放置于发射器与接收器之间。由于石蜡对电磁波的传播速度慢于空气,理论上会发生折射。当电磁波穿过石蜡棱镜时,接收器检测到的信号峰值位置向棱镜底边偏移,符合斯涅尔折射定律 (n1sinθ1 = n2sinθ2)。这证明电磁波在不同介质界面会发生折射,且折射率由介质电磁属性决定。

赫兹用平行排列的金属丝栅格(间距小于电磁波波长,约 30 厘米)作为 “偏振器”,将发射器的偶极子天线(火花间隙方向固定)与接收器分别置于栅格两侧。当栅格金属丝与电磁波的电场振动方向平行时,电场被金属丝导电屏蔽,接收器信号消失;当栅格旋转 90°,使金属丝与电场方向垂直时,电磁波无阻碍通过,信号恢复。这证明电磁波是横波(电场振动方向垂直于传播方向),且能通过栅格选择性过滤振动方向,与光通过偏振片的偏振现象完全一致。

赫兹让电磁波通过金属板上的狭缝或绕过障碍物,观察波是否绕过障碍物继续传播。当电磁波通过狭缝后,接收器在原本被遮挡的区域仍能检测到火花,表明电磁波发生了衍射,与光的衍射现象一致。

附27 :赫兹简介

海因里希・鲁道夫・赫兹(Heinrich Rudolf Hertz,1857 年 2 月 22 日 —1894 年 1 月 1 日)是德国物理学史上的传奇人物,他以实验验证电磁波存在和发现光电效应闻名于世,其研究不仅奠定了现代通信技术的基础,更在经典物理与量子力学之间架起桥梁。

1857年2月22日:赫兹出生于德国汉堡一个犹太裔律师家庭,父亲古斯塔夫·费迪南德·赫兹(Gustav Ferdinand Hertz)是律师兼参议员,母亲安娜·伊丽莎白·菲弗克恩(Anna Elizabeth Pfefferkorn)是医生的女儿。6岁:进入汉堡私立学校学习,师从著名教育家弗里德里希·威查德·兰格(Friedrich Wichard Lange),展现出卓越的学术天赋,尤其在语言和科学方面。15岁:因家庭请来语言学家雷德斯洛(Reclus)教授希腊语和拉丁语,其语言天赋被高度评价。17岁:短暂学习建筑学,后放弃,进入德累斯顿工学院(Dresden Polytechnic)学习工程学,后转至慕尼黑大学和柏林大学深造。

1875 年中学毕业后,赫兹遵从父亲建议进入德累斯顿理工学院学习工程,但很快因对实践工作的厌倦而迷茫。

1876年:进入德累斯顿工学院学习工程学,后因兴趣转向自然科学,转入慕尼黑大学学习数学和物理学。

1877 年,他在慕尼黑大学旁听物理课后深受震撼,毅然转向自然科学。1878 年,他追随赫尔曼・冯・亥姆霍兹的脚步进入柏林大学,在这位电磁学大师的指导下,年仅 23 岁便完成博士论文《旋转导体的感生效应》,首次用实验证明运动电荷的惯性质量存在上限。

1880 年,赫兹成为亥姆霍兹的助手,在柏林大学开展电磁学前沿研究。他首次提出阴极射线是以太波动的假说(后被汤姆逊修正),并在 1883 年发表《论阴极射线的传播》,为后续电子发现埋下伏笔。然而,柏林的学术环境偏重理论,缺乏实验条件,这促使他在 1885 年接受卡尔斯鲁厄理工学院的教授职位。

在卡尔斯鲁厄,赫兹迎来科学生涯的巅峰。1886 年,他偶然发现电火花间隙在紫外线下更容易放电,这一现象后来被命名为光电效应。1887 年,他设计出史上第一套电磁波发射 - 接收装置。

1889 年,赫兹受聘为波恩大学教授,接替克劳修斯的职位。此时他已饱受牙病和骨结核折磨,但仍坚持研究。他转向力学基础理论,试图用几何化方法重构经典力学体系,最终在 1894 年出版遗作《力学原理》,提出 “赫兹接触理论”,解决了弹性体接触应力的计算难题,至今仍是机械工程的核心理论。

在波恩期间,他还培养出菲利普・莱纳德(1905 年诺贝尔物理学奖得主),后者继承其阴极射线研究,间接推动量子力学诞生。

不幸的是,赫兹的职业生涯因疾病而中断。 在 1890 年代初期,他开始遭受严重的偏头痛和其他健康问题。 他被诊断出患有韦格纳肉芽肿,这是一种罕见的自身免疫性疾病。 他于 1894 年 1 月 1 日在德国波恩去世,年仅 36 岁。