点击蓝字 关注我们

SUBSCRIBE to US

IEEE Spectrum

脑科学研究可能会状况百出,即便没有人的头骨需要被打开。脑电图(EEG)这种常见的非侵入性技术是通过头皮来读取大脑的电活动。许多脑电图设备都要用到导电凝胶,还有缠结在一起的电极和电线,这些会导致数据产生噪音,当人转动头部时就会产生所谓的运动伪影。

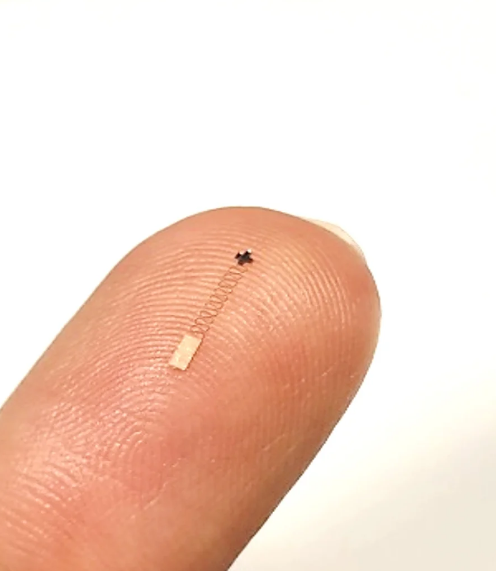

如今,来自佐治亚理工学院以及韩国几所大学的一个研究团队推出了一个简洁的解决方案:一个宽度不到一毫米的小电极,它可以被按压进毛囊之间的头皮里。这个装置由五根微小的导电尖刺,也就是微针来固定位置,这些微针的长度刚好能够穿透皮肤的最外层,而这一层皮肤主要是油脂和死皮细胞。研究人员在近日发表于《美国国家科学院院刊》上的一篇论文中介绍了他们的装置,并展示了该装置的一些性能表现(https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2419304122)。

这种电极尺寸小、质量轻,还有一个额外的好处,那就是产生的运动伪影更少。电极线路可以连接到一个小型无线发射器上,这进一步减少了设备的体积,也降低了额外线路可能带来的潜在问题。研究人员展示了该传感器作为脑机接口(BCI)一部分的应用:用户在跑步机上步行或慢跑以及上下楼梯时,能够控制增强现实头戴设备上的视频通话。在测试中,该装置在贴到头皮上12小时后仍表现良好,远远超过了与之对比的传统设备的有效时长。

新型电极的应用

Jane Huggins是密歇根大学的一名工程师,她并未参与这项新研究。她说:“这是令人兴奋的第一步。” 她研究的是为患有诸如脑瘫等身体残障疾病(这类疾病可能会导致患者出现不受控制的动作)的人设计的脑机接口。Huggins表示,如果这种新型电极能很好地应对一些实际问题,比如不同的发质、汗水、头枕以及其他设备产生的电噪声,那么有朝一日,它可能会成为这些患者使用的通信设备的一个不错选择。

该传感器的研发人员强调了这项技术潜在的多功能性,其应用领域包括睡眠研究和健康监测。该研究的共同作者、佐治亚理工学院的工程师Hong Yeo表示:“无论何时,只要临床医生或研究人员需要观察任何脑电信号,他们都可以连接我们的设备。它使用方便,可穿戴,而且是无线的。” 多年来,Hong Yeo一直致力于让脑电图设备更加便于携带,且在日常生活中更易于使用。

目前,为了处理运动伪影,临床医生可能会连接比实际严格需求更多的电极以作冗余备份,这既不方便又耗时。其他研究人员也研究了各种去除噪声的方法,包括计算方法。2024年的一项研究表明,连接线缆和皮肤接触情况的变化是导致许多运动伪影产生的原因(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11479364/)。

电极的设计与制造

新电极的设计在一定程度上是为了控制成本。例如,仅从材料特性来看,黄金本是用于微针镀层的不错选择,但与当前设计中使用的聚合物涂层相比,黄金的价格贵得令人望而却步。

不列颠哥伦比亚大学的工程师Boris Stoeber并未参与这项研究,他表示,这款新型传感器是 “不同技术的有趣结合”。

Georgia Tech

制造步骤包括在真空环境下,将牙科用的复合树脂填充到微针模具中,用紫外线使传感器固化,然后通过激光切割成十字形状。接着,给微针涂上一层高导电性聚合物,并进行热处理。从铜箔和聚酰亚胺薄膜上通过激光切割出双层连接线,将其切割成一种作者称之为 “蜿蜒形” 的弯曲形状。

Stoeber在微针设计与制造方面有 25 年的经验,他的工作常常涉及药物输送领域。他说,这些制造过程中的大部分似乎都是可以规模化生产的。不过,他也表示,涂覆导电聚合物的工艺看起来不太常规。

这项初步研究仅纳入了六名参与者,关于其安全性、有效性和功能性,还有更多内容有待了解:例如,研究人员必须探究该设备在头发质地不同或对微针敏感度各异的人身上的表现如何。而且,在某些应用方面可能还存在实际障碍。举例来说,如果像论文中描述的脑机接口测试那样,将传感器贴在头部后方,那就需要另一个人来确保设备正确地贴在头皮上。

“我们必须精准定位确切的市场和应用领域,” 正在致力于将该技术商业化的Hong Yeo说道。他乐于接受各种建议,因为 “它可能在许多我从未想过的应用场景中发挥作用。”

微信号|IEEE电气电子工程师学会

新浪微博|IEEE中国

Bilibili | IEEE中国

· IEEE电气电子工程师学会 ·

往

期

推

荐

AI如何解读人类幸福?

无人机助推产业迈向新高度

数字干扰让人抓狂?这些方法或许能解决

世界最小心脏起搏器 —— 比米粒还小,注射植入后能自行溶解