4月19日,全球首个人形机器人半程马拉松在京完赛。此次比赛,赛道全长21.0975公里,采用“人机共跑”模式。来自北京、上海、广东、宁夏等地的20支人形机器人参赛队和人类选手,同一路线、同时起跑,但分别拥有单独赛道。

根据赛事要求,参赛机器人须具备人形外观,实现双足行走或奔跑,禁止轮式结构;控制方式可选手动遥控(含半自主)或完全自主。参赛团队在比赛过程中可以更换电池,也可通过更换机器人以接力形式参加全程比赛。

此次比赛,只有共计6支机器人参赛队伍完赛,而且在比赛中,机器人状况频发,有的摔掉“脑袋”,有的撞上护栏,有的步履蹒跚……于是不少人调侃,这场比赛是由想做空机器人产业链的黑手在背后组织的;也有人调侃,至少从跑步这个项目来看,一个人形机器人至少创造了两个人类岗位,因而不用担心会被机器人抢走工作……

在我看来,正是状况百出才是此次比赛的最大的意义。如果这次比赛仍然经过大量的事先排练,现场采用录播而非直播方式,以展现一场“高水平”的人形机器人跑步比赛,那只成为机器人企业与相关机构的一次普通公关行为,而不会引发如此大的关注。

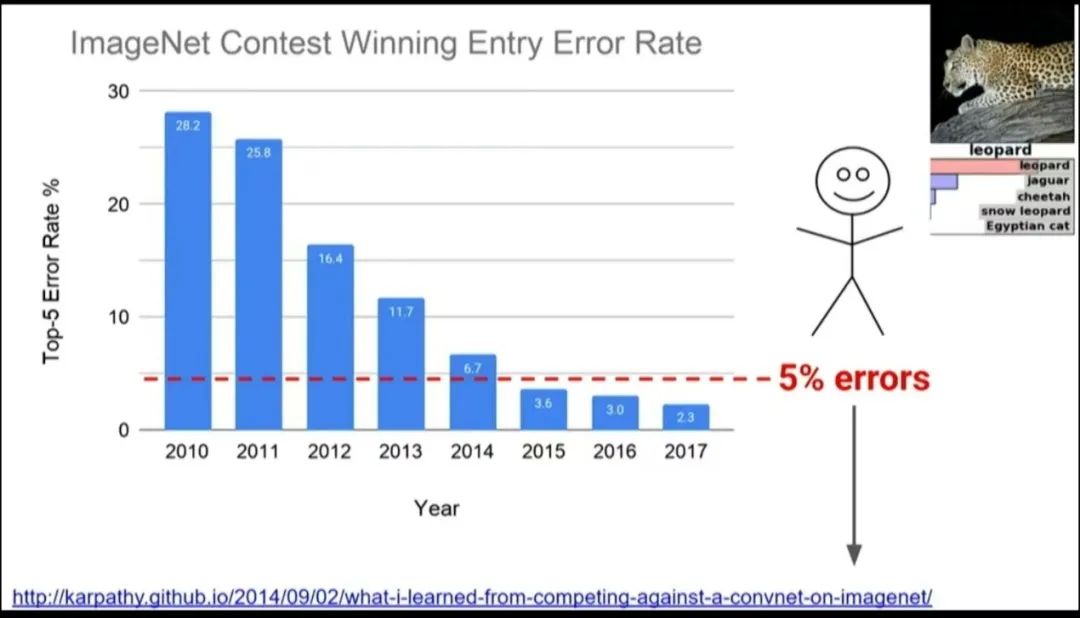

事实上,很多技术比赛在一开始也并不成熟,比如ImageNet比赛,自2010年开始举办时,最初的识别率也远逊于人类平均水平。在坚持举办几年后,算法终于迎来突破,并在错误率上实现了对人类的超越。

相信如果人形机器人半马比赛不因外界舆论影响而继续办下去,对于机器人产业的发展,必然能产生重大影响。

有很多观众就对本场比赛给予积极评价。如环球时报对人形机器人半马比赛的评论所说,这场“并不完美”的机器人半马比赛背后,是中国社会从上到下业已形成的对高科技产业宽容、理解和允许失败的成熟氛围,是培育和激励创新主体不断释放创新动能的优质土壤。

有专家在赛后总结,举办机器人半马的目的,并不是给产业“加戏”,而是对人形机器人进行一次非常基础的“体测”。21公里的路程,对于常规大小的人形机器人来说,仅精密关节运动就要完成约25万次,是“一次针对关节精度、热管理、电源系统、控制算法、通信干扰等问题的极限测试”,因此被称为是人形机器人一场“从实验室到柏油马路”的技术成人礼。通过兼具实验价值和观赏趣味的“体育竞赛”检验科技成果,从中发现问题并加以改进,成为中国科技发展的一个最新尝试。

实际上,在大部分芯片行业的技术评价过程中,也可以引入类似做法。例如,对于讲求续航能力的终端产品主控芯片,可以来一个能效马拉松比拼,在 72 小时连续运行中,评估芯片在满负荷、半负荷、休眠状态下的动态功耗管理能力;为智驾芯片举办智能驾驶芯片城市挑战赛,构建虚拟城市仿真环境,通过统一的环境,检验芯片在复杂交通场景下的决策速度、安全性及与车规系统的兼容性;为工业控制芯片举办可靠性马拉松比赛,模拟极端工业环境,检验芯片在高/低温、强电磁干扰、长时间运行下的稳定性与故障自愈能力。

还可以有更多的比赛,只有把技术评价公开展示给公众,才有可能评选出更好更强的芯片,而不是把产品评奖做成小圈子的“自娱自乐”,甚至浮夸造假。