【研究背景】

锂金属电池因其高能量密度备受关注,但寄生反应和安全性问题一直是其发展的瓶颈。近日,东南大学吴宇平、程新兵、沈馨研究团队开发了一种热响应型单溶剂电解质,能够在温度升高时触发自保护机制,通过聚合反应形成无溶剂残留的钝化层,有效抑制寄生反应,显著提升锂金属电池的安全性和循环性能。

【工作简介】

近日,东南大学吴宇平、程新兵、沈馨研究团队在国际知名期刊上发表了一篇题为“Thermoresponsive Mono-Solvent Electrolyte Inhibiting Parasitic Reactions for Safe Lithium Metal Batteries”的研究文章,提出了一种基于热响应机制的单溶剂电解质。这种电解质能够在温度升高时触发自保护机制,通过聚合反应形成无溶剂残留的钝化层,有效抑制寄生反应,显著提升锂金属电池的安全性和循环性能。该文章发表在国际顶级期刊Advanced Energy Materials上。郭嘉欣为本文第一作者。

【内容表述】

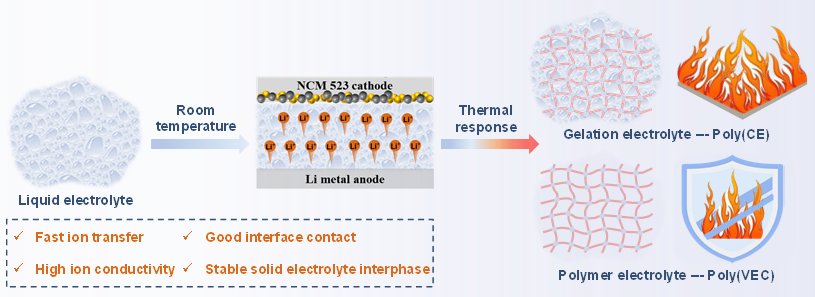

液态和凝胶聚合物电解质中的溶剂因其在高能量密度锂金属电池中有助于实现高离子传导性能而被广泛认可。然而,溶剂与锂金属之间的寄生反应在热滥用条件下会引发安全风险。研究团队提出了一种基于热响应机制的单溶剂电解质,该单溶剂电解质在温度升高时会发生聚合反应,形成一种无残留溶剂的钝化聚合物网络,有效抑制寄生反应,显著提升锂金属电池的安全性和循环性能。

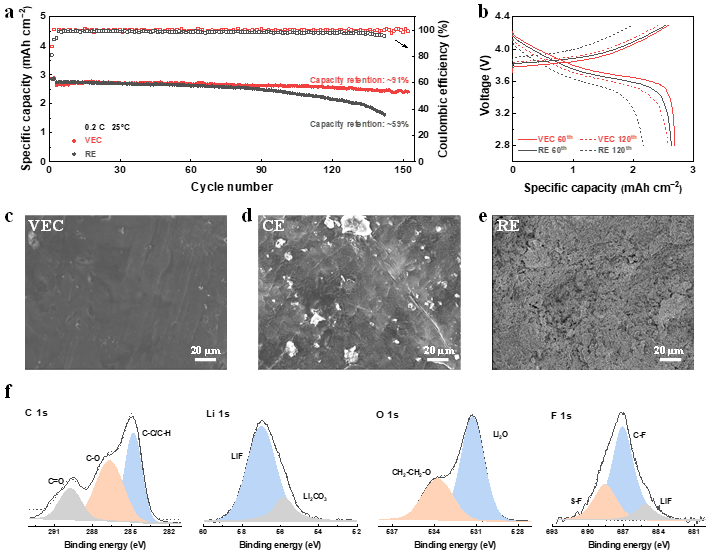

(1) 热响应机制:智能抑制寄生反应

研究团队设计的热响应型单溶剂电解质在常温下表现出优异的离子传导性能,而在温度升高时(如热失控条件下),电解质中的单体发生聚合反应,形成一种无溶剂残留的钝化聚合物网络。这种聚合物网络不仅具有优异的热稳定性,在200℃时质量保留率达91%,还能有效阻止锂金属与电解液之间的副反应,从而实现对寄生反应的智能抑制。

图1. 热响应型凝胶电解质和聚合物电解质安全性差异示意图。

(2) 界面稳定性:优化锂负极性能

在常温循环过程中,热响应型电解质能够促进形成富含氟化锂和氧化锂的稳定固体电解质界面,有效减少了锂负极上的枝晶生长和副反应,显著提升了锂金属负极的循环稳定性。实验结果显示,即使在高负载正极(19.7 mg/cm2,3 mAh/cm2)条件下,Li||LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2电池在经过152次循环后仍能保持91%的容量。

图2. 锂金属电池电化学性能。

(3) 高温保护:显著提升热失控临界温度

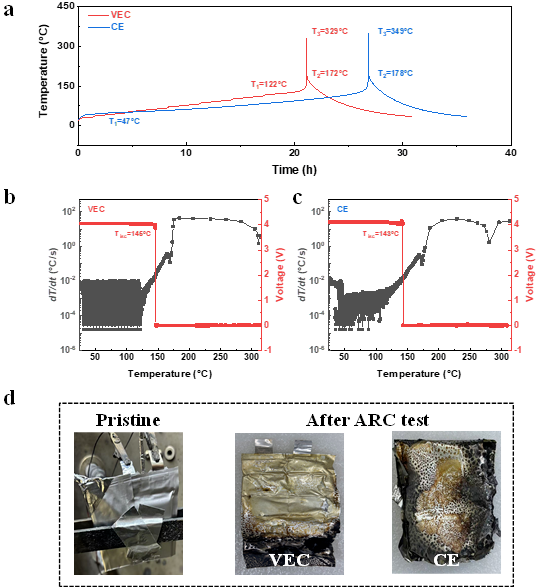

实验表明,使用这种热响应型电解质的锂金属电池在高温条件下的表现显著优于传统电解质。例如,安时级Li||LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2软包电池的热失控临界温度提高了75℃,显著降低了热失控风险。这种热触发的自保护机制为锂金属电池的高温安全性提供了重要保障。

图3. 电解质的热特性。

图4. 锂金属电池热安全测试。

核心结论

(1)热响应机制:热响应型单溶剂电解质在温度升高时通过聚合反应形成无溶剂残留的钝化层,有效抑制寄生反应。

(2)界面稳定性:在常温循环过程中,电解质能够促进形成富含氟化锂和氧化锂的稳定SEI层,显著提升锂金属负极的循环稳定性。

(3)高温保护:使用该电解质的锂金属电池在高温条件下的表现显著优于传统电解质,热失控临界温度提高了75℃。

锂电联盟会长向各大团队诚心约稿,课题组最新成果、方向总结、推广等皆可投稿,请联系:邮箱libatteryalliance@163.com或微信Ydnxke。