主办单位:麦姆斯咨询

协办单位:上海传感信息科技有限公司

一、课程简介

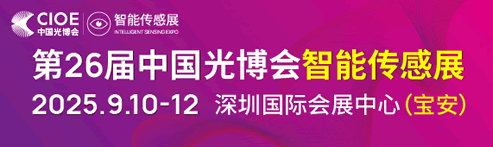

微电极(Microelectrode)是一种特征尺寸在微米或更小尺度上的电导体(传导电子)端口,通常被用于检测/传感、刺激或调控微观环境中的电信号。广义的微电极包括两种含义:(1)电极体积的微型化,例如利用MEMS技术制造微针电极、叉指微电极;(2)电极表面的微纳修饰,使电极在不显著改变整体尺寸的情况下,仍能表现出微电极的特性或增强其性能,例如纳米材料修饰的电极、微纳多孔结构的电极。微电极因其“空间分辨率高、电流密度高、响应速度快”等特点而获得广泛应用,涵盖神经科学(例如脑机接口、神经疾病诊疗)、生物传感(例如血糖/乳酸监测、心电/肌电监测、DNA/RNA检测)、器官模拟(例如心/脑器官芯片、脑类器官)、环境科学(例如水质监测、气体检测)、能量存储(例如锂离子电池、超级电容器、燃料电池)等领域。

微电极的典型应用领域

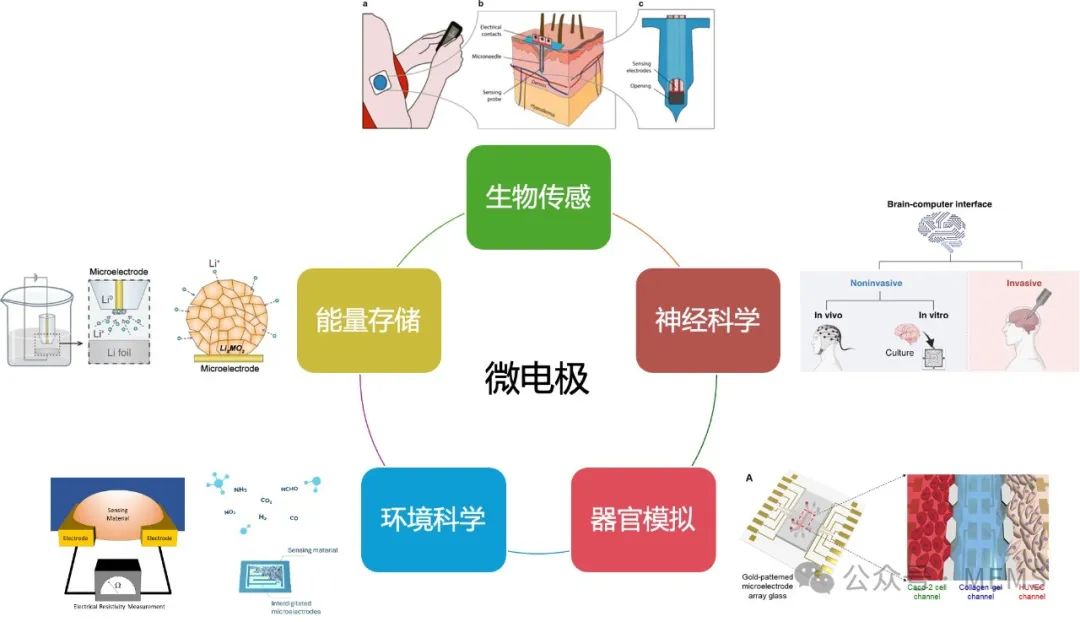

聚焦神经科学领域,微电极在神经细胞(神经元)的电生理信号和电化学信号检测,以及电刺激与调控方面发挥重要作用。由于神经细胞的信息传递由脉冲放电和神经递质(化学物质,例如多巴胺、肾上腺素、羟色胺)共同完成,因此同时检测微弱神经电生理信号和神经递质电化学信号的能力,对于神经科学基础研究、神经疾病诊断与治疗、高通量药物筛选和安全药理学、脑机接口与意识解码等具有重要科学意义和临床价值。此外,以人类为代表的复杂生物体对于外界事件响应以及信息处理过程,都需要众多神经细胞的协同作用,若要揭示这其中的运行机制,则必须获得足够数目的神经细胞信号。传统的电极技术难以满足当前临床和科研需求,为此开发基于微电极阵列的多通道双模神经信号检测与刺激系统显得意义非凡,其可以实现具有高空间分辨率的“电生理记录+电化学检测+电刺激调控”三位一体功能。

植入式大脑皮层内微电极系统示例

(DOI: 10.1038/s41378-022-00451-6)

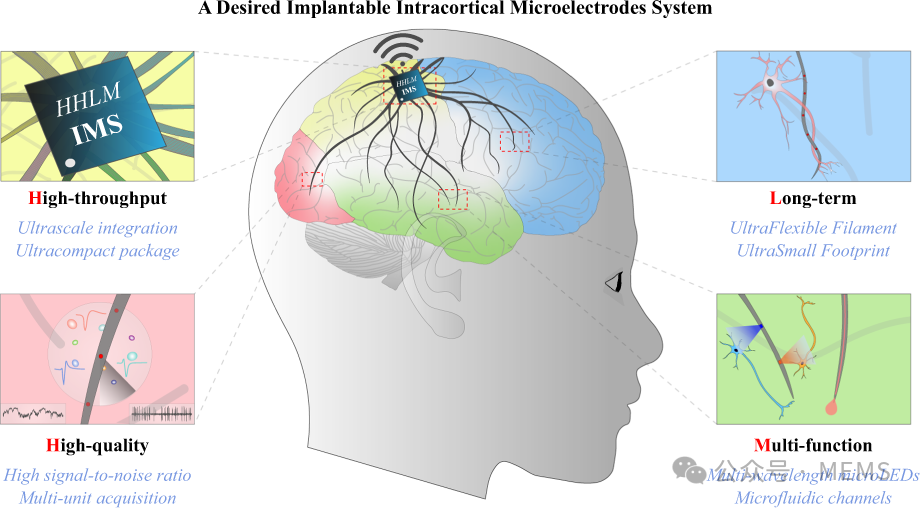

柔性微电极及仿生神经元类电子器件

(DOI: 10.1038/s41378-022-00451-6)

聚焦生物传感领域,微电极在人体生理指标监测、DNA/RNA检测、细菌/病毒检测方面发挥重要作用。按照信号转换原理,微电极可分为电阻抗型、电阻型、电容型、电位型等;按照基底材料,微电极可分为金属基、碳基、硅基、聚合物基、玻璃基、复合基底等;按照人体使用方式,微电极可分为穿戴式、半植入式、植入式等。在人体生理指标监测应用中,由于微电极使用过程中与人体组织直接接触,往往需要尽量减少微电极的接触阻抗以获得稳定的生理信号,同时还要求无毒无害,以避免引发过敏等不良生理反应。另外,为了减少测量过程中由于运动产生的干扰问题,通常可以选用柔性衬底材料以实现微电极与皮肤的高度贴合。伴随着微纳制造、微电子及信号处理技术的飞速发展,基于微电极的生物传感器近些年取得了长足的进步,能够实现各类生物信号的精确提取与分析,有效促进全球医疗科技水平的提升。

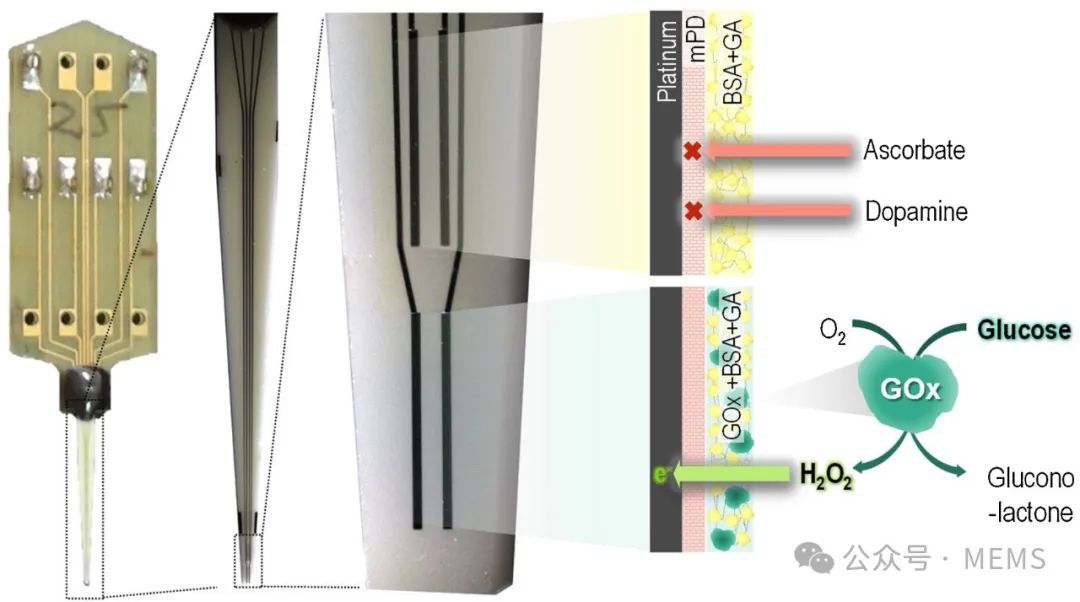

基于微针电极的葡萄糖氧化酶(GOx)生物传感器

(DOI: 10.1016/j.snb.2016.06.083)

麦姆斯咨询立足产业界的广泛需求,邀请拥有丰富实践经验的科研学者和技术专家,为大家传授微电极技术及其生物医疗应用知识。本次课程内容包括:(1)穿戴式/植入式微针电极阵列及生物医疗应用;(2)柔性神经电极与神经刺激;(3)超柔性神经电极及脑机接口;(4)无创脑机接口电极与神经界面;(5)柔性功能电极及可植入/可穿戴电化学传感器;(6)基于水凝胶-电极界面的多模态传感器及人体健康监测;(7)水凝胶-电极传感器及生物医疗监测;(8)电化学传感器微电极及生理指标监测;(9)基于微电极的生物医疗传感器;(10)生物信号的微电极检测及医学传感应用;(11)微电极阵列及生物电阻抗检测;(12)微电极阵列及器官芯片。

二、培训对象

本课程主要面向微电极及生物医疗领域的企业技术人员和管理人员,以及高校及科研院所师生,同时也欢迎其他希望了解微电极的非技术背景人员参加,例如销售和市场人员、投融资机构人员、政府管理人员等。

三、培训时间

2025年5月23日~5月25日

授课结束后,为学员提供麦姆斯咨询的结业证书。

四、培训地点

无锡市(具体地点以培训前一周的邮件通知为准)。

五、课程内容

课程一:穿戴式/植入式微针电极阵列及生物医疗应用

老师:北京大学 教授 李志宏

微针电极(Microneedle Electrodes)是指以微尺度针状形式设计、能够部分或完全穿透皮肤表层,以实现电生理/电化学信号采集或电刺激功能的微结构器件,广泛用于穿戴式/植入式传感器、神经科学与脑机接口等领域。穿戴式/可植式微针电极阵列的关键优点是可连续检测人体内某些随时间变化的重要生理或病理参数,例如心电/肌电/眼电/脑电信号,从而获得更直接、更准确的诊疗效果。由美国犹他大学提出的犹他电极阵列(Utah Electrode Array,UEA)是微针电极阵列的一个典型代表,其独特的三维针状结构使每个电极具有高时空分辨率的同时相互之间有良好的绝缘,植入后的电极尖端只作用于周围一小群神经元,甚至可以记录单个神经元的放电活动。随着MEMS技术的发展,微针电极阵列在生物相容性、机械柔顺性、长期稳定性和分辨率等方面有了极大的提升,并可通过机械穿透、物理接触或化学功能化方式与生物组织实现电、生化、力学等多模态信号交互,因此获得了生物医疗应用领域的广泛青睐。本课程首先介绍生物MEMS及穿戴式/植入式生物传感器基础知识,然后阐述微针电极阵列技术及生物医疗应用,接着详解穿戴式/植入式微针电极阵列结构设计、材料和制造工艺,最后总结与展望微针电极阵列技术。

课程提纲:

1. 生物MEMS及穿戴式/植入式生物传感器;

2. 微针电极阵列技术及生物医疗应用:覆盖心电/肌电/眼电/脑电等;

3. 穿戴式电极阵列结构设计、材料和制造工艺;

4. 植入式电极阵列结构设计、材料和制造工艺;

5. 微针电极阵列技术总结与展望。

课程二:柔性神经电极与神经刺激

老师:深圳市中科先见医疗科技有限公司 创始人兼总经理 吴天准

脑机接口(BCI)是指在人或动物脑与计算机或其它电子设备之间建立的连接通路,实现了脑与外部设备的直接交互,在认识脑、保护脑和模拟脑方面有着重要的作用,尤其是可用于治疗患有神经系统疾病的患者,使他们受损的运动和感知等功能得以恢复。神经电极作为脑机接口的核心部分,是与神经元相互作用的电生理器件,可以用来记录或干预神经活动状态。由于传统的刚性神经电极容易对脑组织造成不同程度的损伤,因而许多科研人员着手研究对脑组织损伤程度更低的柔性神经电极。在脑机接口应用中,柔性神经电极需要被贴附在脑组织表面,采集的信号来自于神经元群活动反映在大脑皮层的电场波动。这种技术的核心原理利用了大脑活动产生的电场变化,电极能够灵敏地捕捉这些微小的电场波动,即皮层脑电图(ECoG)信号。根据触点大小,柔性神经电极主要分为宏电极和微电极两大类,前者触点通常在毫米级别,而后者触点则在数微米到数百微米之间。由于柔性微电极阵列既能以高密度集成在微小的空间内,同时也能更好地适应大脑的不规则表面,以实现更精确的区域定位和高分辨率信号采集,因此正逐渐成为神经科学研究和临床应用的重要发展方向。本课程首先概述神经电极与神经假体,然后详解柔性神经电极关键技术(基质材料、制造工艺、表界面修饰)、应用领域和临床意义,最后介绍中科先见脑机接口基地及核心技术服务。

课程提纲:

1. 神经电极与神经假体概述;

2. 柔性神经电极应用领域和临床意义;

3. 柔性神经电极基质材料及其工艺性能;

4. 柔性神经电极表界面修饰;

5. 基于神经电极的典型神经刺激系统;

6. 中科先见脑机接口基地及核心技术服务。

课程三:超柔性神经电极及脑机接口

老师:中国科学院上海微系统与信息技术研究所 研究员 魏晓玲

超柔性神经电极是指厚度极薄、弯曲刚度极低、与软组织力学特性匹配的植入式微电极,用于实现对神经信号的高灵敏检测或有效电刺激。超柔性神经电极是脑科学研究领域的一项重要工具。大脑神经系统是由数十亿个神经元所组成的复杂系统,由于神经元依靠“脉冲放电”和“神经递质释放”两种基本模式来完成生物信息的传递与整合功能,因此将电生理和电化学两种信号检测功能集成于超柔性神经电极以实现原位、同步、实时的双模检测分析,在脑机接口(BCI)、脑神经疾病诊疗方面具有重要的应用前景。尤其在脑机接口方面,单一功能的神经电极已难以满足对神经环路信息处理机制的全面探究,而能够同步实现神经信号检测和神经电刺激的多功能超柔性神经电极,在实现高时间/空间分辨率的闭环神经调控中展现出关键作用。近些年,随着认知神经科学、信息科学以及神经电极技术的突飞猛进,脑机接口已成为科学界和产业界的双重热点,并从最初的理论研究走向了当前的临床应用,孕育出众多创新创业公司,例如Neuralink、Precision Neuroscience、Blackrock Neurotech、脑虎科技、衷华脑机、阶梯医疗。脑机接口作为新质生产力的代表性领域之一,是生命科学和信息技术深度交叉融合的前沿领域,也是未来产业发展的重要方向。本课程首先概述神经电极类型与发展,然后详解超柔性神经电极关键技术(材料、设计、制备、修饰)及应用(脑机接口、多模态检测与调控),最后针对基于神经电极的脑机接口进行总结与展望。

课程提纲:

1. 神经电极类型与发展概述;

2. 超柔性神经电极材料与设计;

3. 超柔性神经电极制备与修饰;

4. 基于超柔性神经电极的脑机接口;

5. 基于超柔性深脑电极的多模态检测与调控;

6. 基于神经电极的脑机接口总结与展望。

课程四:无创脑机接口电极与神经界面

老师:湖南工业大学 副教授 李广利

作为一项前沿性、颠覆性技术,脑机接口(BCI)在大脑与外部设备之间建立直接信息通路以实现脑与设备的信息交换。脑机接口是全球争相竞争的科技前沿之一,已成为主要大国培育经济发展新动能、打造竞争新优势的未来产业领域。非侵入脑机接口因其安全、无创的优势,应用场景更加多元化,适合大规模商用和消费级应用。无创脑机接口电极主要负责采集脑神经信号,直接影响脑机接口系统整体性能。值得强调的是,无创脑机接口电极的终极目标在于实现“无感化穿戴”与“神经信息高保真”的辩证统一,这需要以系统工程思维统筹材料学、生物力学、计算科学等多学科的交叉创新。本课程系统地梳理近年来无创脑机接口电极的研究进展,重点介绍湿电极、干电极和半干电极的设计原理和关键性能,并客观分析其优缺点;同时前瞻分析无创脑机接口电极面临的机遇和挑战,对三种典型电极的发展方向进行展望。本课程为新型无创脑机接口电极的开发提供技术支撑和思路启发,对推动脑机接口新质生产力的发展具有重要意义。

课程提纲:

1. 脑机接口发展路线:有创 vs. 无创;

2. 无创脑机接口电极与神经界面;

3. 无创脑机接口湿电极技术;

4. 无创脑机接口干电极研究进展;

5. 无创脑机接口半干电极研究进展;

6. 无创脑机接口柔性电极研究进展;

7. 无创脑机接口电极商业化进展;

8. 无创脑机接口电极的机遇与挑战。

课程五:柔性功能电极及可植入/可穿戴电化学传感器

老师:华中科技大学 教授 肖菲

柔性功能电极是一种以柔性基底为支撑,具备良好的机械柔顺性、优异的导电性及多功能集成能力的界面型器件,适用于贴合人体或植入组织的电化学传感系统,在健康监测、疾病诊疗、人机交互等领域展现出广阔的应用前景。随着微纳米技术的不断发展,基于柔性基底材料的电极制造方法日益成熟,主要包括打印、紫外光刻和磁控溅射等。与传统的刚性电极相比,柔性电极更适合连续、实时、动态的生理信息监测(例如人体体液中的葡萄糖、乳酸、尿酸等),因此在可穿戴/可植入传感器方面大有可为。目前,可穿戴/可植入电化学传感器的发展已不限于分子水平上的人体生理健康指标监测,还能与多种物理传感器集成,提供人体心率、血压、温度等信息,甚至与经皮给药模块相结合,实现疾病的实时监测、诊断和治疗。随着信息技术的快速发展,可穿戴/可植入传感器还能将采集的生理信息快速处理并通过无线方式上传到云端以建立大数据库。医院或研究所通过大数据库可对获取的生理数据进行分析诊断,进而给出个人身体状况结果和有效的健康管理或疾病治疗方案,为个性化医疗保健领域的发展提供支持。本课程首先概述柔性功能电极基础知识,然后详解柔性功能电极关键技术(材料选择、结构设计、制造、修饰)及应用(可植入/可穿戴电化学传感器),最后针对柔性功能电极进行总结与展望。

课程提纲:

1. 柔性功能电极概述;

2. 柔性功能电极材料选择与结构设计;

3. 柔性功能电极制造与修饰;

4. 基于柔性功能电极的可植入/可穿戴电化学传感器;

5. 柔性电化学传感器在生物医疗领域的应用;

6. 柔性功能电极总结与展望。

课程六:基于水凝胶-电极界面的多模态传感器及人体健康监测

老师:东南大学 教授 刘宏

水凝胶是一类具有亲水基团的三维网络结构聚合物,能够在水中迅速溶胀并保持大量水分而不溶解,具有优异的柔性、延展性、界面粘性、自愈合性和生物相容性等特征。此外,水凝胶还可通过引入离子或导电材料等方式获得良好的导电性,现已成为构筑柔性电子器件的重要功能材料。近年来,水凝胶在穿戴式传感器领域受到广泛关注,通过将水凝胶的离子导电特性与多功能电极技术融合(水凝胶在电极与皮肤/组织之间形成稳定、低阻抗、柔软贴合的接口),可以同时或交替检测多种生理信号(例如电、生化、力学、温度),从而实现对人体健康的多维度、连续监测,典型应用场景如心血管监护(涉及心电、血压等)、代谢健康管理(涉及葡萄糖、乳酸、汗液离子等)、康复与运动监测(涉及肌电、关节应力、体温等)。本课程从人体健康监测需求出发,详解基于水凝胶-电极界面的多模态传感器关键技术及应用,最后进行技术总结与展望。

课程提纲:

1. 穿戴式传感器及人体健康监测;

2. 柔性传感器电极的构建;

3. 水凝胶-电极界面设计与制造;

4. 基于水凝胶-电极界面的多模态传感器;

5. 基于多模态传感器的穿戴式人体健康监测;

6. 技术总结与展望。

课程七:水凝胶-电极传感器及生物医疗监测

老师:首都医科大学 副教授 陈月月

传统的生物电极由于物理形态刚性、界面阻抗不稳定等因素,因此在穿戴舒适性和信号长期稳定性方面具有较大挑战。水凝胶具有与生物组织相匹配的力学特性、高含水性、优异的界面黏附能力以及良好的生物相容性,可用于生物信号的高质量长期监测。水凝胶-电极传感器是一种基于导电水凝胶与柔性电极集成界面构建的检测装置,作为新一代柔性生物传感技术平台,其充分融合了水凝胶材料的生物相容性与电极的电信号转换能力,在健康监测、疾病诊断、微生物监测等场景中展现出巨大应用前景。通过多功能材料集成与微纳加工手段的协同优化,这类传感器正朝着微型化、多模态、智能化等方向演进,逐渐成为可穿戴健康监测系统的关键接口技术之一。本课程首先概述基于水凝胶-电极的可穿戴传感器及其健康监测原理,然后讲解水凝胶-电极传感器在病原微生物监测、连续无创血糖监测、肿瘤标志物监测方面的应用,最后总结技术发展和临床转化情况。

课程提纲:

1. 基于水凝胶-电极的可穿戴传感器概述;

2. 如何构建水凝胶-电极并实现健康监测;

3. 水凝胶-电极传感器应用于病原微生物监测;

4. 水凝胶-电极传感器应用于连续无创血糖监测;

5. 水凝胶-电极传感器应用于肿瘤标志物监测;

6. 可穿戴水凝胶-电极传感器的技术发展和临床转化。

课程八:电化学传感器微电极及生理指标监测

老师:杭州师范大学 教授 陈大竞

电化学传感器是利用电极检测化学反应过程中的电流、电压、电荷或阻抗变化,从而定性或定量分析目标物质浓度的传感装置,广泛应用于健康监测、环境分析、食品安全等领域。得益于MEMS技术的发展,集成微电极的小型电化学传感器可以集成于各种类型的可穿戴设备,以即时检测与分析体内代谢物、生物标志物、药物浓度等。例如,“微针”电极能够突破皮肤屏障,增强皮肤渗透性,以微创、无痛的方式接触组织间质液(含有葡萄糖、电解质、蛋白质、脂肪酸等分析物),并且极小的电极尺寸可增强电化学反应界面性能,提升分析物检测精度与响应速度,因此在连续血糖监测领域极具发展潜力。通过与功能材料、生物识别分子、微纳加工技术及人工智能的结合,微电极传感器正在加速拓展代谢监测、神经科学、疾病诊断等生物医疗应用领域。本课程从电化学传感器电极体系出发,重点讲解微电极的材料制备与修饰工艺,以及两项生理指标监测应用,最后介绍微电极传感器前沿应用和产业化挑战。

课程提纲:

1. 电化学传感器电极体系结构;

2. 微电极的材料制备与修饰工艺;

3. 微电极应用(一):连续血糖监测;

4. 微电极应用(二):汗液中标志物测量;

5. 微电极传感器前沿应用和产业化挑战。

课程九:基于微电极的生物医疗传感器

老师:华东理工大学 副教授 殷瑞雪

按照信号转换原理,基于物理传感原理的微电极可分为电阻抗型、电阻型、电容型等类别。电阻抗型微电极适用于交流电场下的界面动力学分析,应用示例包括肌电监测、眼电检测、器官芯片等;电阻型微电极通过检测直流电阻反映介质导电性或结构变化,应用示例包括汗液监测、呼吸监测等;电容型微电极对界面结构变化高度敏感,应用示例包括眼压监测、血糖监测等。这些微电极类别在信号检测灵敏度、响应时间、生物兼容性及系统复杂度方面各具特点,适用于不同的生物医疗传感器。本课程从基于微电极的生物医疗传感器工作原理出发,详细讲解微电极的微纳3D打印技术,以及基于微电极的可穿戴/可植入传感器,涉及生理信号从眼电、肌电到眼压、血糖,最后展望技术趋势及产业化挑战。

课程提纲:

1. 基于微电极的生物医疗传感器工作原理(电容、电阻、电阻抗);

2. 基于微纳3D打印的微电极制造技术;

3. 基于微电极的可穿戴传感器及其应用举例(眼电、肌电/肌音、血糖);

4. 基于微电极的可植入传感器及其应用举例(眼压、血糖);

5. 基于微电极的生物医疗传感器展望及产业化挑战。

课程十:生物信号的微电极检测及医学传感应用

老师:南京师范大学 副教授 高涛

融合生物和电路双特征模式的生物电化学研究有望改变生物物理、生化分析、生物信息融合、生物医学工程等基础与应用领域的研究面貌,生物电分析技术的突破是实现这一愿景的关键。然而,生物信号转导与电子信号传递使用两种截然不同的“语言”系统,如何在“生物-器件”微纳传感界面上耦合生物语言和电子信号语言,是实现“生物-电子”信号交互的基础。微电极凭借其小尺寸、高灵敏度、高空间分辨率等特点,广泛应用于细胞、组织、器官甚至全动物水平的电生理信号与电化学信号的采集。电生理信号的微电极可用于脑电/心电监测、神经/心脏疾病诊断等领域,其检测原理是:首先利用微电极检测出生物电的电位变化,再经由生物电放大器进行低噪声放大,最终实现高时空分辨率的生物电活动监测。电化学信号的微电极可用于神经递质分析、细胞代谢分析、疾病标志物监测等领域,其检测原理是:目标分析物首先与固定化的生物敏感膜发生特异性结合,进而引发可测的电化学反应,通过微电极高效的电荷传输能力与表面修饰特性,将反应产生的电子流转化为与目标分析物浓度成正比的电信号,再经由信号处理电路放大输出,最终实现对生物分子的快速、灵敏检测。本课程内容以生命体系中的电活性分子、电子传递链、电活性细胞等作为研究对象,解析生命体系的质荷传输及其反应机理,探究跨“生物-器件”微纳界面的质荷传输机制和特性,从而构建生物电子器件与微纳功能界面,进行生物活体的信号获取和功能调控研究,为面向生命健康的生物电子元件、生物传感器和医学诊疗技术开发提供跨学科理论基础与技术创新。

课程提纲:

1. 生物信号转导原理与机制;

2. 基于微电极的电化学检测基础;

3. 微电极的生物传感界面设计;

4. 微电极检测及生物信号获取;

5. 基于微电极检测的医学传感应用。

课程十一:微电极阵列及生物电阻抗检测

老师:东南大学 教授 朱真

生物电阻抗法是一种利用生物组织与器官的电特性及其变化规律提取与生理、病理状况相关的生物医学信息的检测方法。它借助电极系统向检测目标施加幅值较小的交流激励,并使用扫频的方式测量每种频率下检测目标对应的电阻抗值,具有无创、廉价、操作简单、功能信息丰富等特点。生物电阻抗法还可以利用微电极阵列(MEA)检测生物细胞的电导率和介电常数,并引入电介质物理模型的数值计算,获得细胞外液、细胞膜和细胞质的电学信息,由此来区分不同种类的细胞。微流控(Microfluidics)是一种利用具有微米级特征结构的芯片来操控微尺度流体的技术,可以把生化样品制备、反应、分离、检测等基本操作集成于一体,实现高度自动化的芯片实验室(Lab-on-a-chip)。近年来,微电极阵列与微流控技术的结合,成为生物传感、细胞分析、器官芯片、药物筛选、组织工程等领域的重要发展趋势。集成微电极阵列的微流控系统兼具电信号实时监测与微环境动态调控能力,极大提升了对微环境中细胞功能、电活动及分子交换的解析能力。本课程从生物电阻抗理论和模型出发,详解微弱生物信号检测与锁相放大器,剖析集成微电极阵列的微流控生物电阻抗传感系统,最后还介绍多模态电阻抗融合感知技术。

课程提纲:

1. 复阻抗理论及生物电阻抗模型;

2. 微弱信号检测与锁相放大器;

3. 集成微电极阵列的微流控生物电阻抗传感系统;

4. 基础生物单元多阶生命体征的电阻抗检测方法;

5. 复杂生物系统的多模态电阻抗融合感知技术。

课程十二:微电极阵列及器官芯片

老师:中国科学院上海微系统与信息技术研究所 副研究员 葛玉卿

器官芯片(Organ-on-a-Chip)是一种在芯片上构建的人体器官生理微系统,包含有活体细胞、组织界面、生物流体和机械力等关键要素。它以微流控芯片为核心,可以在体外模拟构建包含有多种活体细胞的器官微环境,反映人体器官的主要结构和功能特征。这种微缩的器官模型不仅可在体外接近真实地重现人体器官的生理、病理活动,还可能使研究人员以前所未有的方式来见证和研究机体的各种生物学行为,预测人体对药物或外界不同刺激产生的反应。微电极阵列(MEA)是指将多个微电极以一定几何规则布置在基底上,实现多通道同时检测或刺激功能的电子器件。微电极阵列最早由哈佛医学院Thomas等人于1972年提出,用于体外培养心肌细胞的电活动监测。如今,研究人员已在器官芯片上集成微电极阵列并通过生物电阻抗法实现了对细胞团、干细胞衍生相关器官或类器官存活状态的非侵入、原位、持续监测,可用于评估药物或环境污染物对人体器官的影响。本课程首先概述生物传感与器官芯片基础知识,然后介绍微电极阵列的构建和应用,重点讲授集成微电极阵列的心/脑器官芯片,最后分析多器官芯片的挑战与机遇。

课程提纲:

1. 生物传感与器官芯片概述;

2. 微电极阵列的构建和应用;

3. 集成微电极阵列的心器官芯片;

4. 集成微电极阵列的脑器官芯片;

5. 集成微电极阵列的多器官芯片:挑战与机遇。

六、师资介绍

李志宏,博士,现任北京大学集成电路学院教授,博士生导师。他于1992年和1997年分别在北京大学获微电子学与固体电子学学士和博士学位,同年留校工作。2000年~2004年在美国康奈尔大学和加州大学戴维斯分校做访问学者。2004年7月返回北京大学,从事科研和教学工作。他多年来一直从事MEMS/NEMS理论、设计和加工方面的研究,在生物微机电(BioMEMS)和微纳流控系统(Micro/Nanofluidics)领域取得突出的研究成果。他作为项目负责人主持国家重点研发、国家自然科学基金等科研项目10余项,在本领域高水平学术期刊和国际学术会议上发表论文200余篇,做国际会议邀请报告10余次,申请和授权专利39项(授权27项),为5本书籍撰写章节。他担任本领域顶级国际会议IEEE MEMS、Transducers国际指导委员会委员,MicroTAS ETPC委员,IEEE MEMS 2022和MicroTAS 2022共同主席。

吴天准,博士,深圳市中科先见医疗科技有限公司、深圳市勃望初芯半导体科技有限公司创始人,粤港澳大湾区国家技术创新中心分子智能诊断中试平台负责人,原中国科学院研究员、博士生导师。他于2002年及2004年分别获得清华大学工学学士及硕士学位,2006年至2009年在日本东京大学机械系攻读博士学位,其后历任东京大学机械系、大阪大学生物信息系博士后、中山大学物理学院讲师,2013年起任中国科学院深圳先进院副研究员,2016年破格晋升研究员、博士生导师。他主要从事“芯片+医疗”的前沿交叉学科研究及产业化实践,包括BioMEMS、超灵敏微流控及植入式脑机接口。他已发表同行评审学术论文150余篇,其中SCI论文70余篇,EI论文80余篇,主持及常务主持国家科技部、自然科学基金、中国科学院、广东省、深圳市等各级政府项目及产业化项目近1.8亿。他历任中国微米纳米技术学会理事、IEEE MEMS国际会议技术委员(TPC)、中国医促会健康数据与数字医学分会常委等。

魏晓玲,博士,中国科学院上海微系统与信息技术研究所传感器技术全国重点实验室研究员、博士生导师。他本科就读于中国科学技术大学,在香港中文大学取得博士学位,并先后于香港理工大学和美国德州大学奥斯汀分校从事博士后研究工作,于2018年9月加入中国科学院上海微系统与信息技术研究所。他长期从事信息技术与生命科学融合的交叉研究,开展针对神经信号的高通量、高精度、长期稳定读写的植入式脑机接口技术应用和基础研究工作。他在国际期刊上发表学术论文30余篇,包括Science Advances、Advanced Materials、Advanced Science、Biosensors & Bioelectronics等期刊;申请发明专利50余件,其中授权专利16件。他入选了中国科学院高层次人才项目、上海市高层次人才项目。

李广利,博士,湖南工业大学副教授、博士生导师,湖南省优秀青年基金获得者,入选全球前2%顶尖科学家榜单。他长期从事电化学与神经工程、生物医学前沿交叉研究,主要研究方向包括无创脑机接口电极和生物电化学传感器。面向脑机接口应用落地需求,他在国际上率先提出半干电极概念,主持开发了新一代凝胶半干脑电电极技术。他主持国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金青年项目、湖南省优秀青年基金等省部级科研项目10余项。以一作或通讯作者在SmartMat、Journal of Neural Engineering等国际知名期刊发表SCI论文60余篇,其中ESI热点论文6篇,ESI高被引论文16篇,IOP高被引论文2篇,Wiley高影响力论文1篇。累计引用6600余次,H-index为52。他申请专利28项,授权16项。获湖南省生物医学工程青年人才奖和湖南省自然科学三等奖。他担任中国生物医学工程学会医学神经工程委员,Brain-X、Exploration等多个期刊青年编委以及Advanced Functional Materials等60余个国际SCI期刊审稿专家。

肖菲,博士,华中科技大学教授、博士生导师。她于2005年9月毕业于武汉大学,获化学与法学双学士学位,2010年9月获武汉大学分析化学博士学位,2010年12月至2013年2月在新加坡南洋理工大学从事博士后研究。2013年初入职华中科技大学,在纳米功能材料和电化学器件方面有20年的研究基础。她在ACS Nano、Anal. Chem.、Adv. Funct. Mater.、Adv. Energy Mater.、Biosens. Bioelectron.等国内外权威期刊发表论文150余篇,其中ESI高被引论文20余篇,单篇引用超过100次论文30余篇,15篇论文被选作当期期刊封面,论文他引总次数超过11500次,H因子59;作为第一发明人授权中国发明专利10项;入选2013年湖北省“楚天学者”人才计划以及全球前2%顶尖科学家终身成就榜单(1960-2024);荣获湖北省自然科学二等奖和中华医学科技奖青年科技奖等;主持和参与国家自然科学基金、国家重点研发计划、湖北省重点研发计划和企业横向课题等30余项。

刘宏,博士,国家级科技创新领军人才,中国电子学会理事,东南大学首席教授,生物科学与医学工程学院副院长。他本科和硕士毕业于南京大学化学系,博士毕业于美国德克萨斯大学奥斯汀分校化学与生物化学系。他在博士期间开展了电化学、微流控和传感器的研究,研究成果被美国NIH历史博物馆收藏。2013年回国,被东南大学全职引进,开展了基于传感技术的医工交叉和生物电子学研究。现主要研究方向为:(1)可穿戴柔性电子及人体生化和生理信号的长程连续监测。(2)基于DNA合成和读取芯片的新一代数据存储技术。他获得树兰医学青年奖、江苏省首届“十佳双创导师”、中国电子学会“优秀科技工作者”、江苏省分析测试学会一等奖等荣誉。

陈月月,博士,首都医科大学副教授。她博士毕业于德国明斯特大学,研究方向为功能超分子材料与器件的设计及临床应用研究。工作期间,她以第一作者/通讯作者在Biomaterials等高水平期刊发表SCI文章20篇,获得授权国家发明专利4项,主持国家自然科学基金项目和北京市自然科学基金项目。

陈大竞,博士,杭州师范大学教授。2006年本科毕业于浙江大学测控技术及仪器专业,2011年博士毕业于浙江大学生物医学工程专业(国家生物传感器专业实验室)。2008年~2009年期间在意大利圣安娜高等研究院担任访问学者。2010年~2011年期间在美国加州大学伯克利分校担任访问学者。2012年赴美国德州大学奥斯汀分校从事博士后研究。2014年于美国常春藤联盟高校达特茅斯学院担任研究助理。2017年通过杭州师范大学卓越人才计划全职引进回国,入选浙江省钱江人才计划、杭州市521全球引才计划、杭州市级领军人才。他的主要研究方向为生物医用材料、生化传感器及纳米载药载酶体系等,目前主持国家自然科学基金、浙江省自然科学基金等各类项目,获2019年国家科技进步二等奖、教育部科技进步一等奖等。他在国内外传感器与分析化学领域期刊发表论文50余篇,H指数27,授权专利50余项。

殷瑞雪,材料学-机械工程双博士,2013年在北京化工大学获材料科学与工程博士学位,2021年于加拿大萨斯喀彻温大学机械工程系获生物医学工程博士学位,现任华东理工大学机械与动力工程学院副教授,上海市智能感知与检测技术重点实验室固定成员。她致力于生-材-机-电多学科交叉解决医疗健康领域智能装备和智能制造关键基础问题,推动医学应用研究产业转化,主要研究方向包括生物医学传感器、微纳米机器人技术、微流控和3D打印等智能制造技术在生物医学领域的应用。她作为项目负责人主持多项国家级、省部级自然科学基金及企业横向项目、成果转化项目,在Nature Communications等本领域高水平学术期刊和国际学术会议上发表论文100余篇,做国际会议邀请报告10余次,申请和授权专利二十余项,担任Additive Manufacture、Sensors and actuators B等多个生物医学和传感器领域期刊审稿人。她拥有三类医疗器械产品产业化经验,2年时间将青光眼微引流系统推进到注册临床阶段,预计2026年底拿到注册证,为推动高值医疗器械国产化贡献力量。

高涛,博士,南京师范大学生命科学学院副教授,于2016年6月获南京大学生物学博士学位,同年8月入选全国“博士后创新人才支持计划”,2019年入职南京师范大学,同年入选江苏省“双创博士”、南京师范大学“中青年领军人才”,2021年入选江苏省“双创团队”核心成员,主持国家级和省部级项目5项,参编Springer、Elsevier专著4部/章节,发表SCI期刊论文60余篇,并担任多个SCI期刊编委和青年委员等。他的课题组围绕化学、细胞生物物理、生物医学工程等多学科知识为基础,采用前沿的微纳电化学分析技术为研究手段,遵循“分子识别与分子工程的电化学传感界面精准构筑—生物信号模式的电化学测量转换—‘生物-器件’微纳界面的电化学耦合”这一研究思路,探究跨“生物-器件”微纳界面的质荷传输机制和特性,构建生物电子器件与微纳功能界面,进行生物活体的信号获取和功能调控研究,为面向生命健康的生物电子元件、生物传感器和医学诊疗技术开发提供跨学科理论基础与技术创新。

朱真,博士,东南大学教授、MEMS教育部重点实验室副主任、无锡校区管委会副主任。他本科、硕士毕业于东南大学电子科学与工程学院,博士毕业于瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich),从事电子、微电子、MEMS与生命科学、医疗健康的医工交叉学科研究工作。发表期刊及国际会议论文60余篇;出版中文专著1部,合作出版英文专著2本、中文译著1本;授权中国发明专利14项、美国专利4项;长期担任微流控领域国际顶级会议MicroTAS的TPC Member。他作为项目/课题负责人承担国家级项目9项,包括国家自然科学基金、国家重点基础研究发展计划(973计划)、国家重点研发计划“重大科学仪器设备开发”专项、国家重点研发计划“基础科研条件与重大科学仪器设备开发”专项等。2019年获国家科学技术进步二等奖(高性能MEMS器件设计与制造关键技术与应用,主要参与人),个人承担的倾斜光刻特色工艺制程研究成果转化为美国IntelliSense公司商业化MEMS EDA软件中的重要IP核,被英特尔(Intel)、三星(Samsung)等公司用于超大规模集成电路芯片散热冷却系统的研制。

葛玉卿,博士,中国科学院上海微系统与信息技术研究所副研究员。她长期从事医工交叉和生化传感领域研究工作,主要研究方向包括微纳生物传感、微生理系统、环境传感器件的研制和应用。她主持在研和完成国家重点研发计划项目子课题、国家自然科学基金、上海市重大项目、中国科学院先导专项任务等12项,参与国家科技部、工信部、自然基金委、上海市科委等10余项科研项目,均顺利通过验收并取得多项国际创新性成果。她在国内外知名期刊发表论文50多篇;申请国家专利30余项,授权7项;登记软著1项;2018年荣获高等学校科学研究优秀成果自然科学一等奖(7);2022年入选中国科学院特聘骨干岗位。

七、培训费用和报名咨询

报名咨询:请发送电子邮件至BISainan@MEMSConsulting.com,邮件题目格式为:报名+微电极及生物医疗应用+单位简称+人数。

报名网站:

https://www.memstraining.com/training-70.html

培训赞助:请致电联系毕女士(18921125675),或麦姆斯咨询固话(0510-83481111)。

麦姆斯咨询

联系人:毕女士

电话:18921125675

邮箱:BISainan@MEMSConsulting.com