两个看似不相关的会议,却透露出2024年以来,外资企业正以惊人的速度重构中国高端制造版图,英飞凌的本土化战略,正是这场产业升级的绝佳样本。

当英飞凌的28纳米TC4x芯片在无锡工厂完成首片封装时,一场静默的产业升级革命已然席卷中国。这不是简单的生产转移,而是全球顶尖技术势力在中国市场展开的深度博弈。

商务部数据显示,2024年全国实际使用外资金额达8262.5亿元,同比下降27.1%,但新设外资企业增长9.9%。这种"数据"的反差背后,是外资战略的根本性转变。传统制造业外资流出超40%,而高技术制造业使用外资逆势增长11.7%;其中德国、瑞士对华投资分别增长2.2%和1%,也反应了欧洲企业正在进一步加码中国市场。

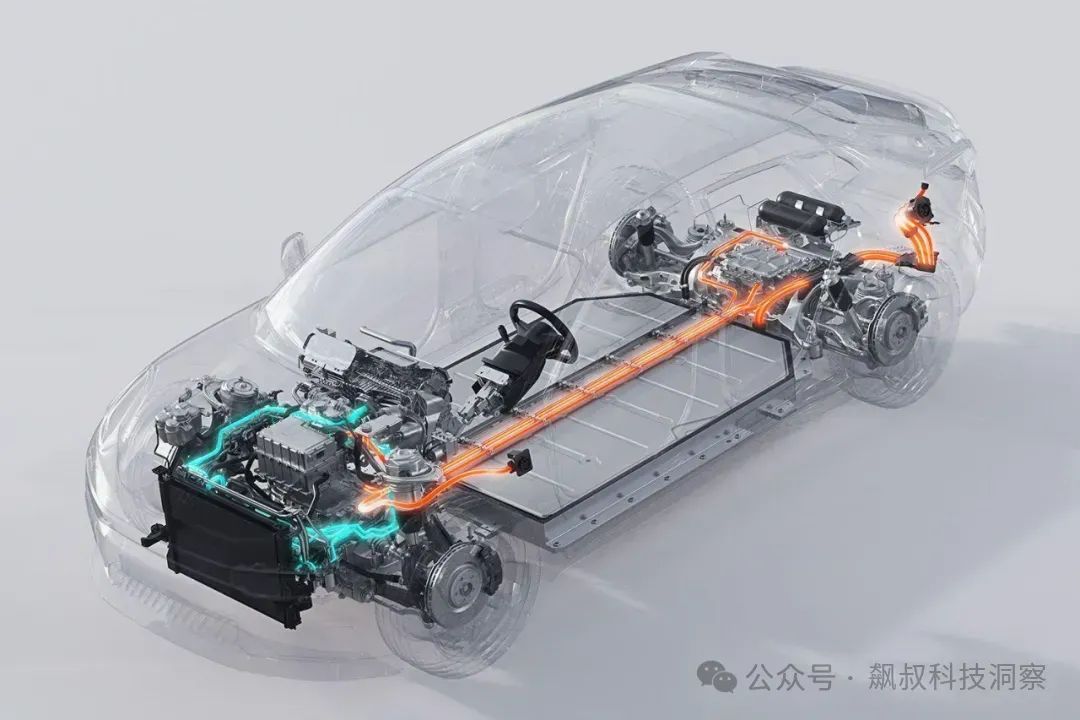

英飞凌的选择极具标志性。这家全球MCU霸主不仅将28纳米芯片前道与后道生产引入中国,更与亿纬锂能展开深度技术合作。在无锡的联合实验室里,双方工程师正在攻克电池管理系统的核心算法,这种模式已使产线良品率从78%跃升至93%。这种技术溢出效应,正在重塑中国新能源产业链的核心竞争力。

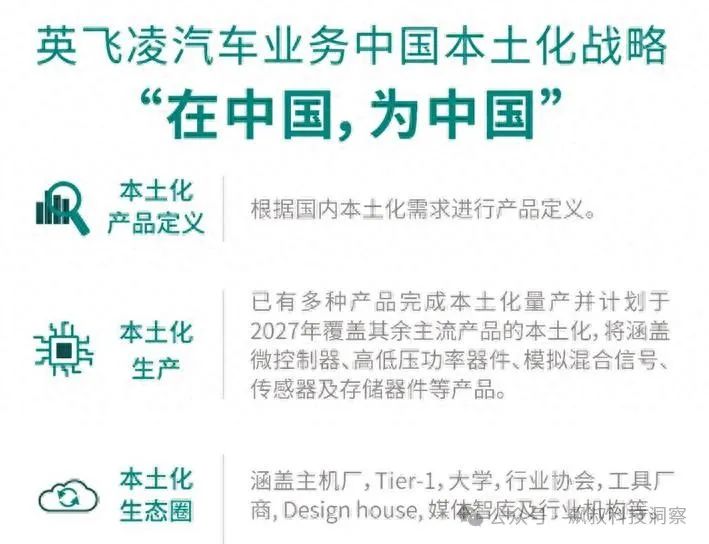

根据英飞凌公布的信息,其本土化战略主要由三部分组成,即:本土化产品定义、本土化生产、本土化生态圈。具体来说:

而英飞凌的本土化战略不仅为国产汽车半导体产业带来了供应链的韧性,如国产IGBT模块已使某光伏逆变器的进口依赖度从85%降至32%;同时也为培养了一批产业人才,如英飞凌与同济大学共建的汽车电子实验室,每年输送超200名高端研发人才;更重要的是,使得推动了中国参与全球标准的制定,如参与制定12项汽车电子国家标准,推动中国方案成为全球产业共识。

这种深度参与,使外资从旁观者变为共建者。商务部数据显示,外资企业贡献了全国1/7的税收和7%的就业,但更关键的是,它们带来了先进的管理经验和技术路径。

因此,在全球地缘政治纷繁复杂以及全球产业链高度不确定的背景之下,外资企业的本土化战略已然超越简单的市场扩张。当英飞凌的传感器在比亚迪汉的车身上精准工作,当三星的折叠屏技术赋能荣耀Magic系列,这些看似独立的技术突破,正在编织成中国高端制造的新图景——外资的鲶鱼效应,终将激活整个产业链的进化潜能,让"中国制造"真正成为全球产业变革的引领者。