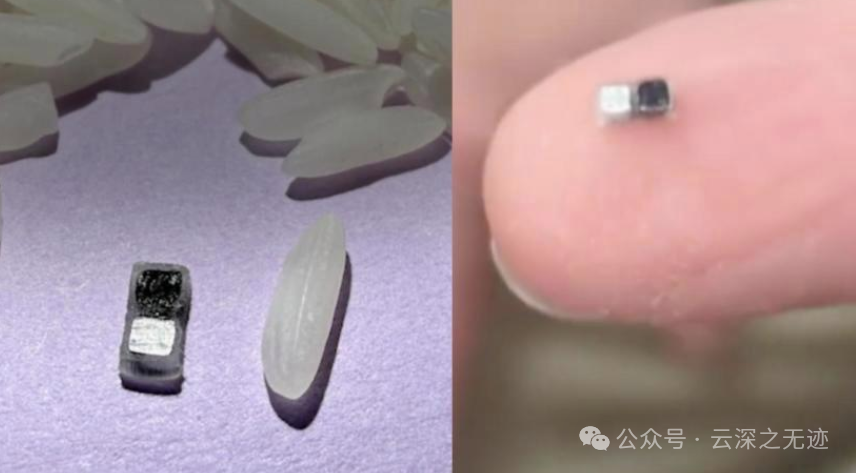

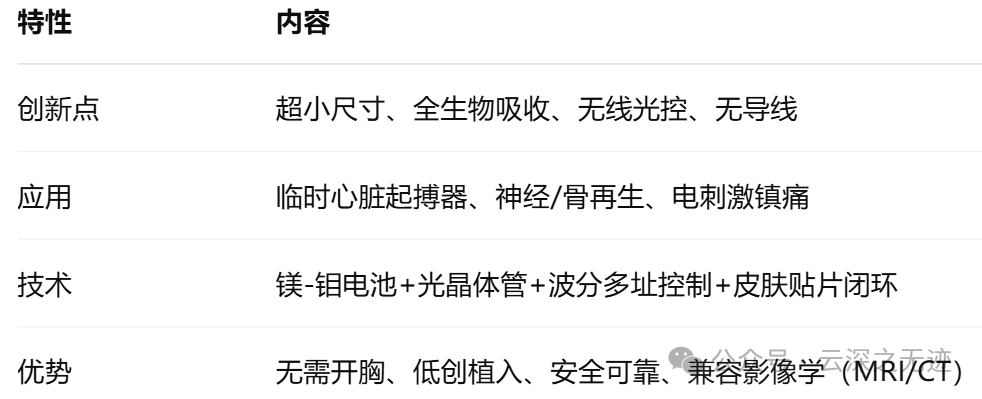

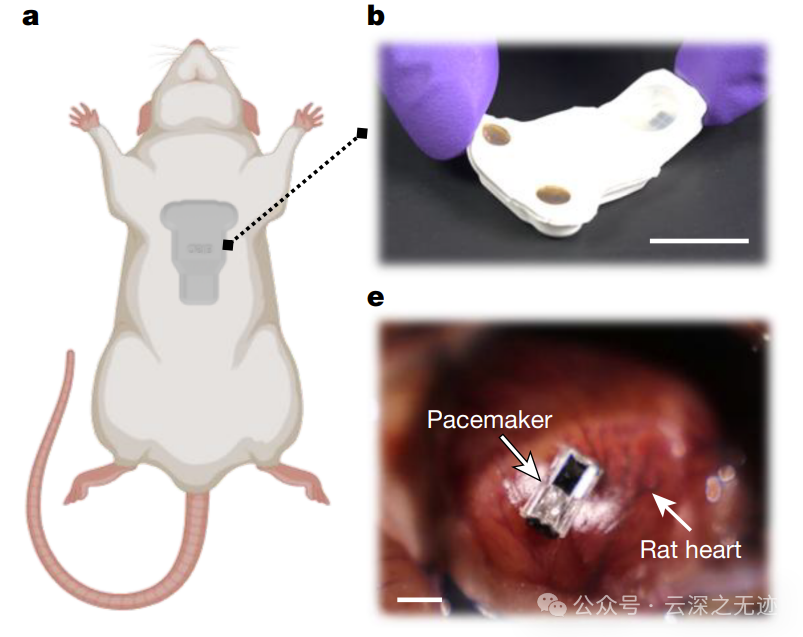

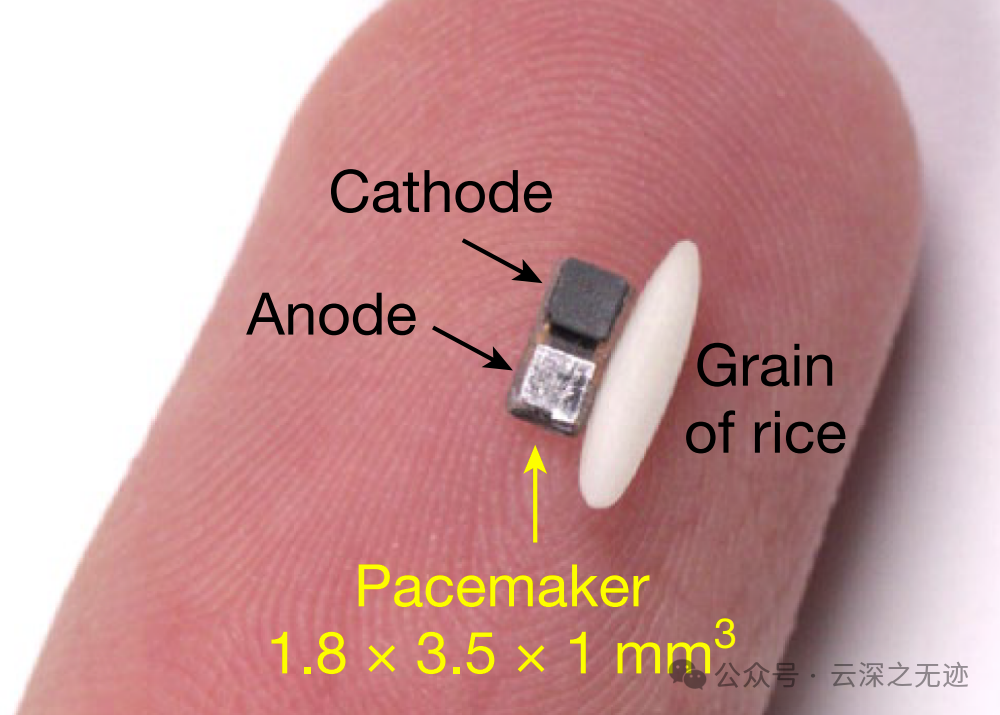

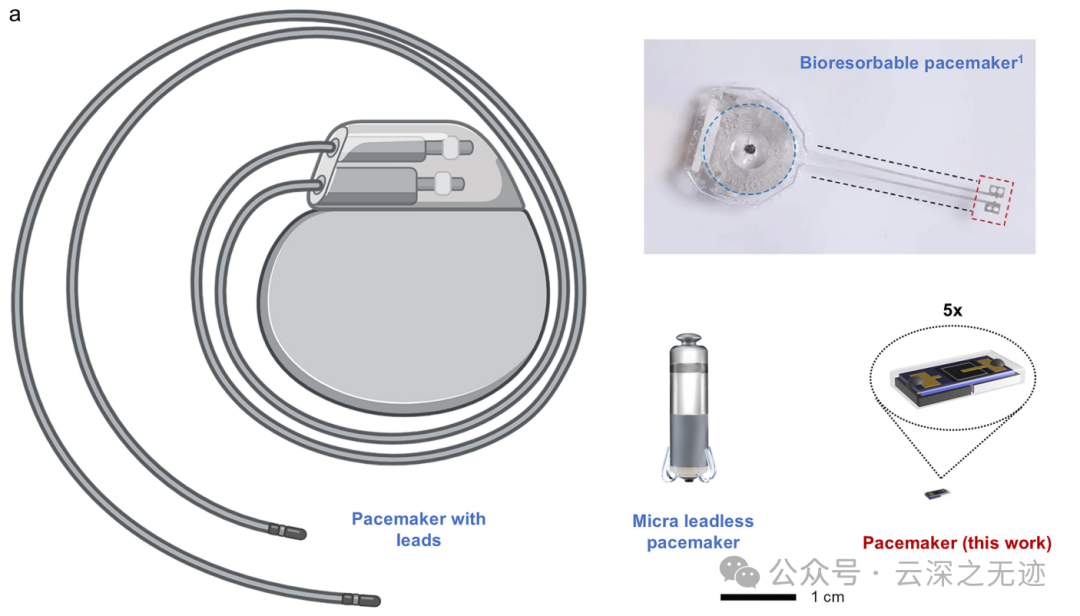

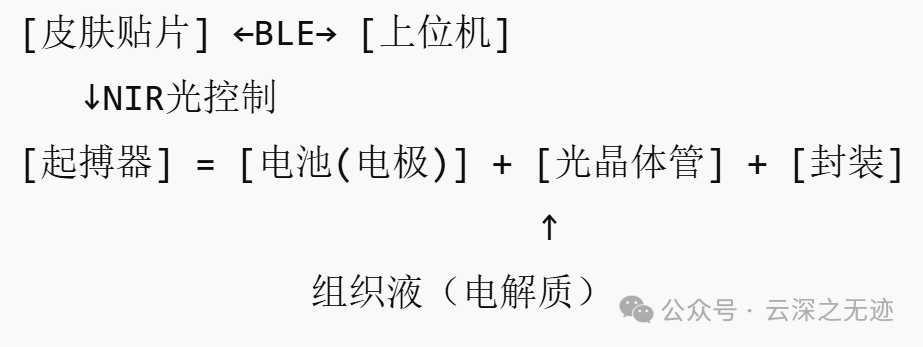

铺天盖地的发这个东西,我们来给它做个详细的剖析💪.艾玛,这么多人,一个公交车应该放不下。其实工作量非常大(我看论文知识密度比较高)临时心脏起搏器广泛应用于术后或药物过量引发的短暂性缓慢心律(bradycardia)治疗。传统设备往往依赖电极导线 + 外部供电装置,需要开胸或经血管植入,带来感染、心肌损伤、术后恢复慢等风险,尤其对儿童患者负担更大。 这是背景。- 尺寸:1.8 × 3.5 × 1 mm³(比任何现有生物吸收设备小 23 倍)

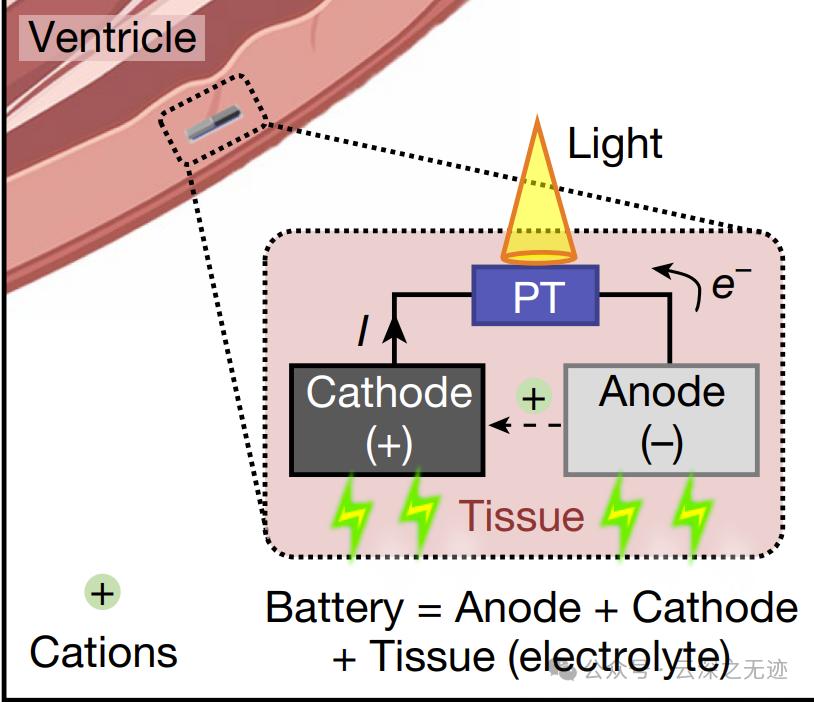

- 无需外接导线或电源:利用自身电极作为电池极板,组织液作为电解质

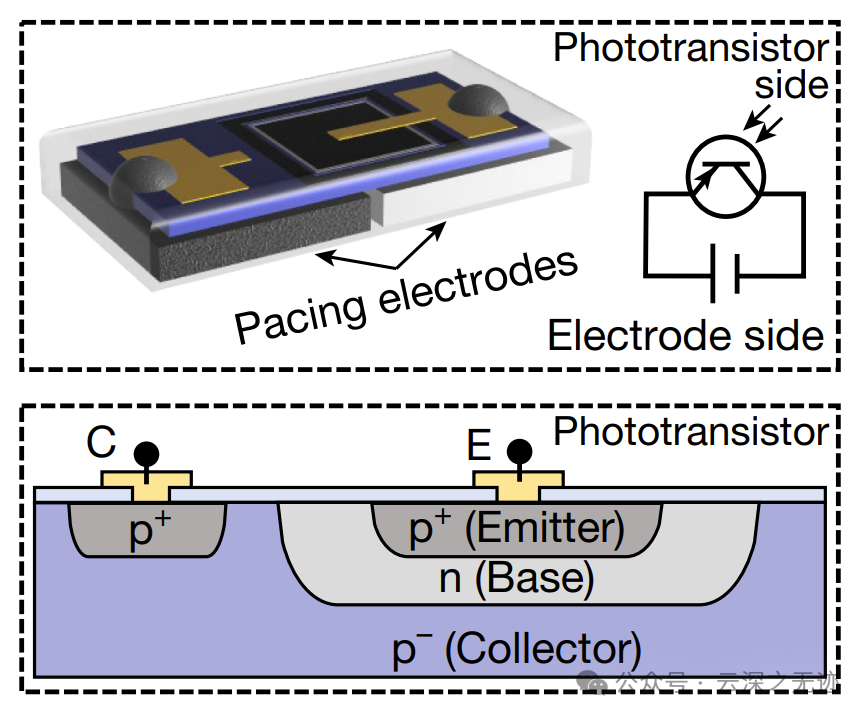

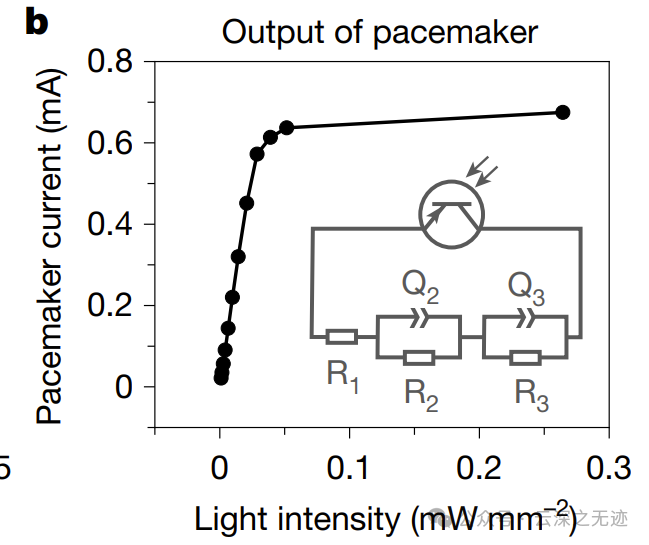

- 控制方式:通过近红外光照激活硅光晶体管(phototransistor),导通电流并进行心脏电刺激

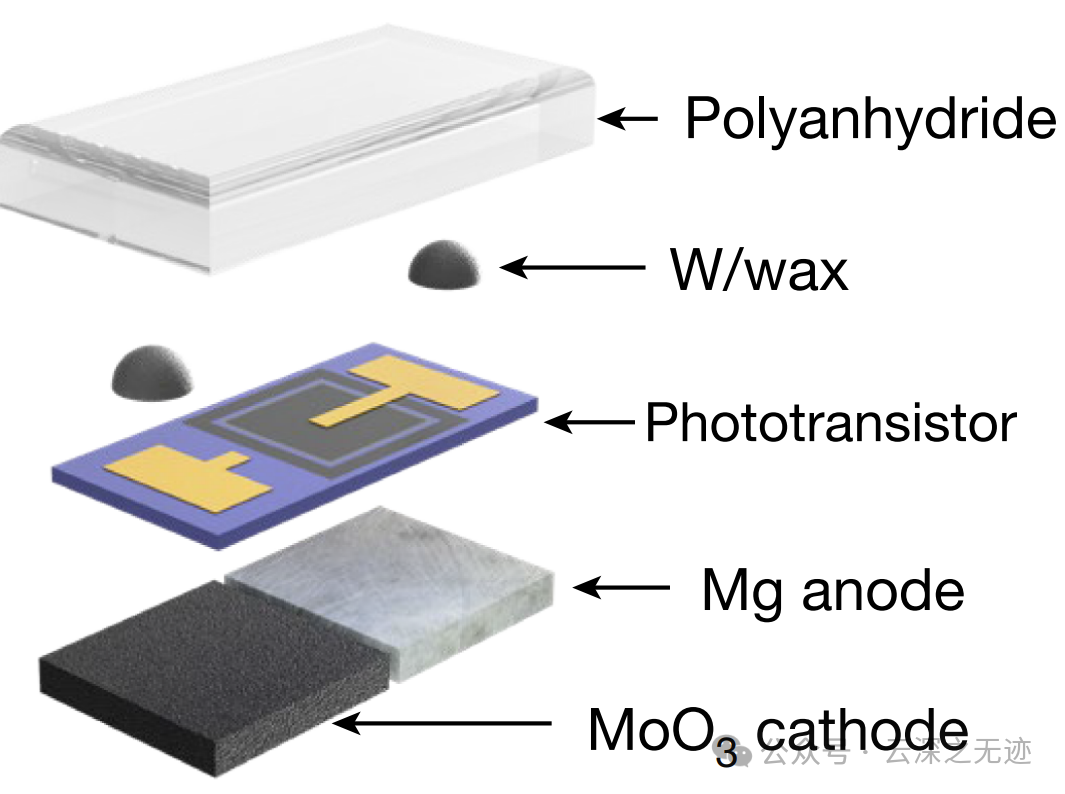

- 全部材料(包括导体、封装、晶体管等)几乎都可生物降解

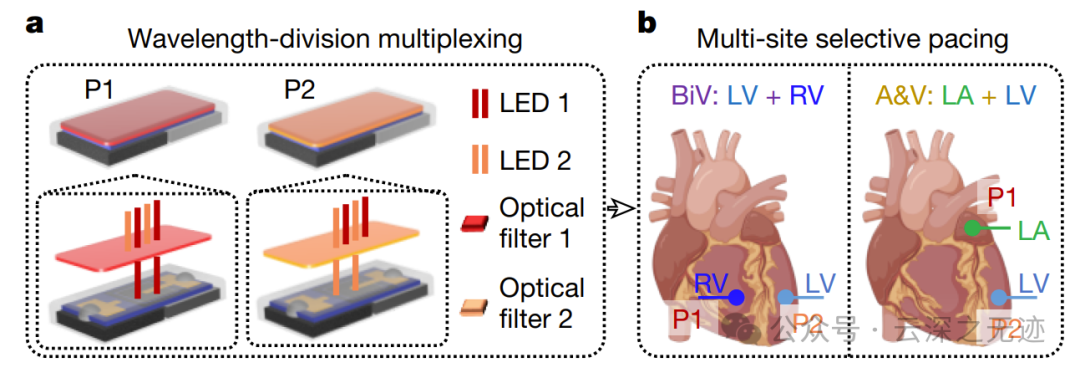

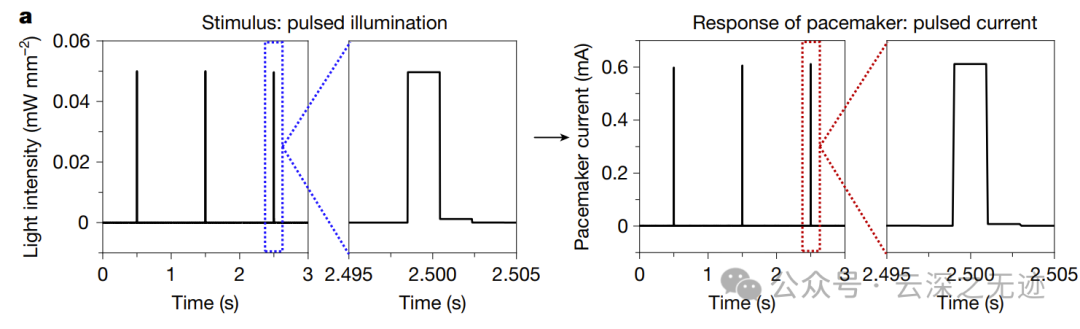

通过皮肤照射近红外光激活晶体管,照射后电阻骤降,电池回路导通,释放电脉冲。采用波分复用(WDM)技术:在两个起搏器上分别集成不同带通滤光片不同波长的光源控制不同起搏器,实现左右心室、心房-心室之间的时间同步起搏。就这样分开了。

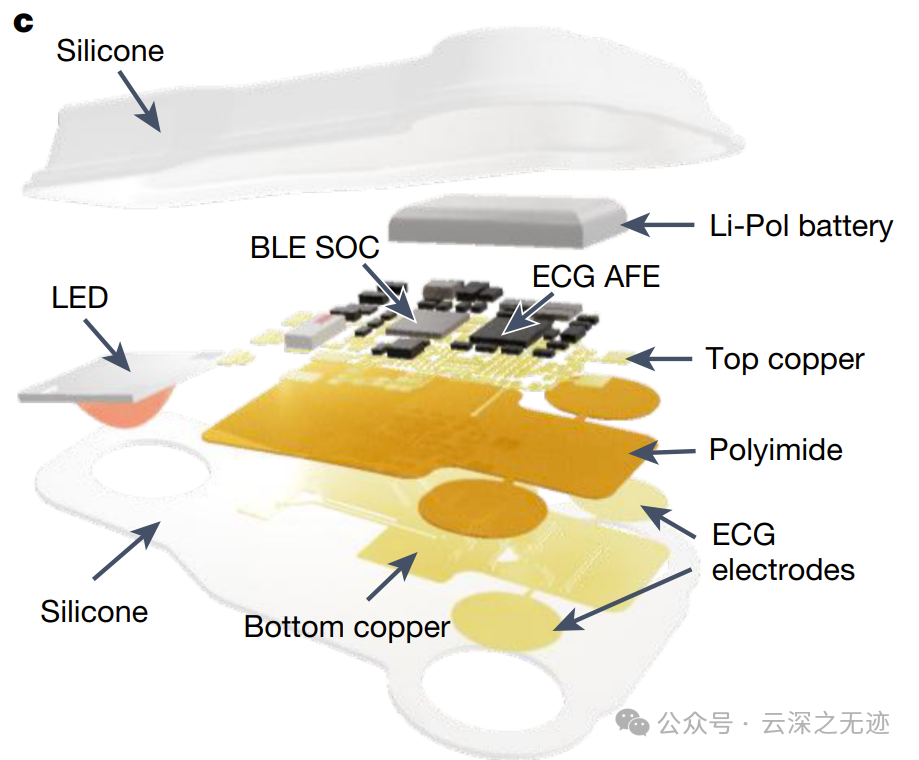

结构是这样,起搏器核心就是一个镁–钼(Mg–MoO₃)电池这个起搏器本身无导线、无外部电源、无控制芯片,完全依赖“自供电 + 光控导通”的硬件结构,体积仅为 1.8 × 3.5 × 1 mm³,比米粒还小。自供电心内起搏器-nature24.01.13,其实去年也写了一个类似的。整个“电池”结构不依赖外部供电,而是利用人体组织液为电解质形成“体内原位电池”。器件中内置一个硅基 NIR 光晶体管,起导通开关作用:- NIR 照射后电阻降至约 100 Ω,电路闭合 → 放电刺激心脏

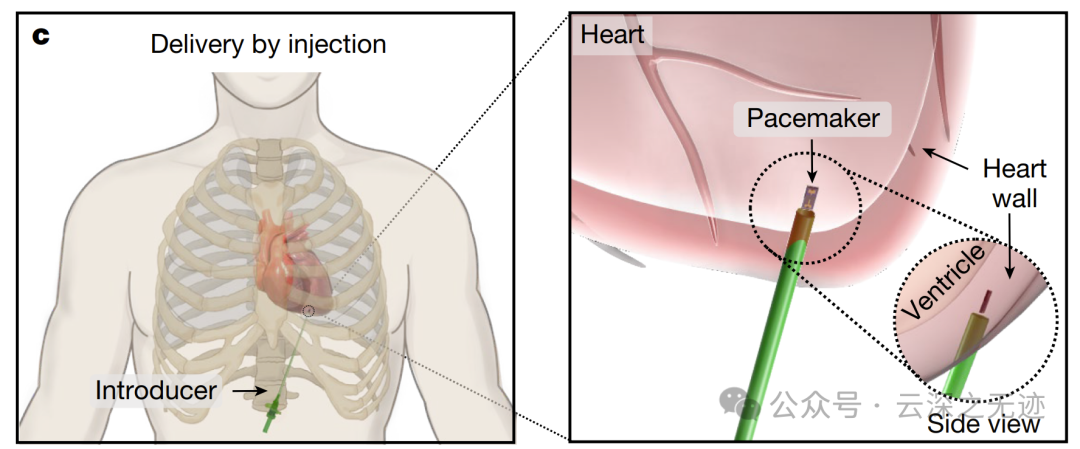

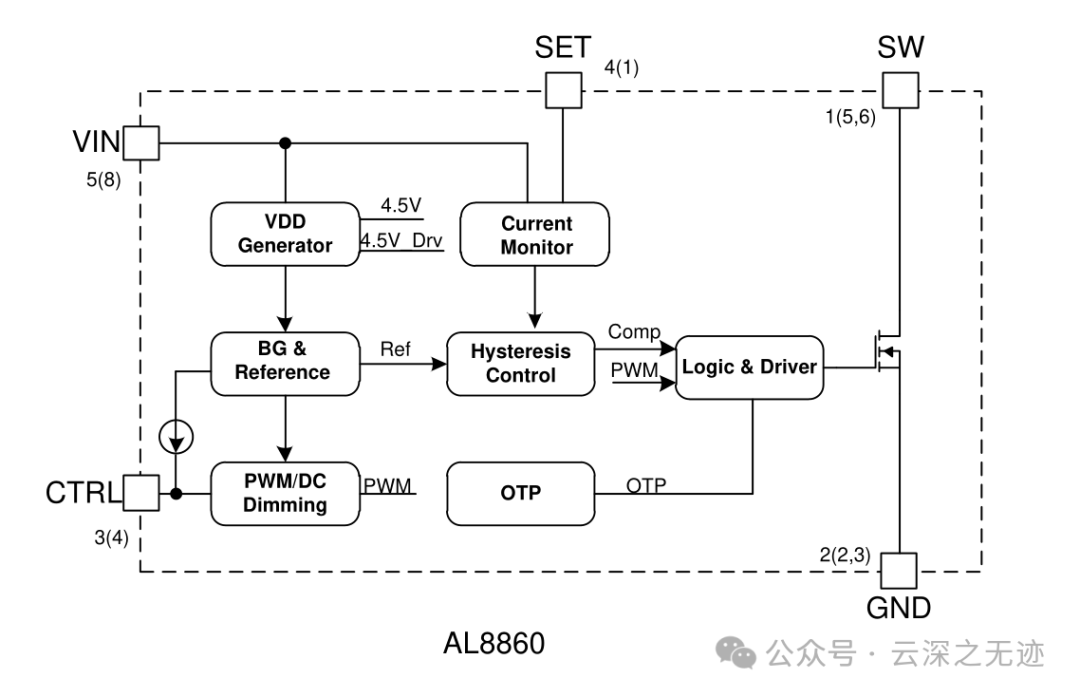

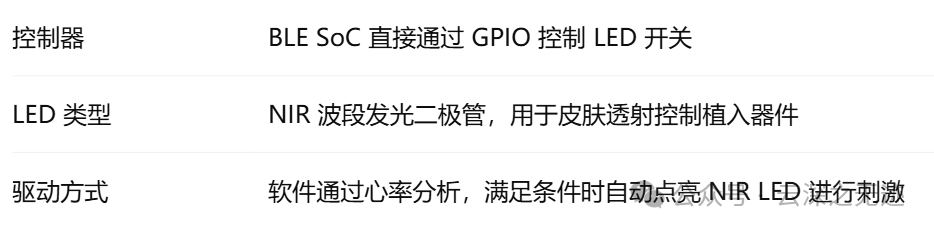

整个器件最终为扁平结构,可以通过 <3 mm 的导管针头注入心肌表层。起搏器本身无智能控制芯片,智能部分在“贴在皮肤表面的无线控制设备”中:

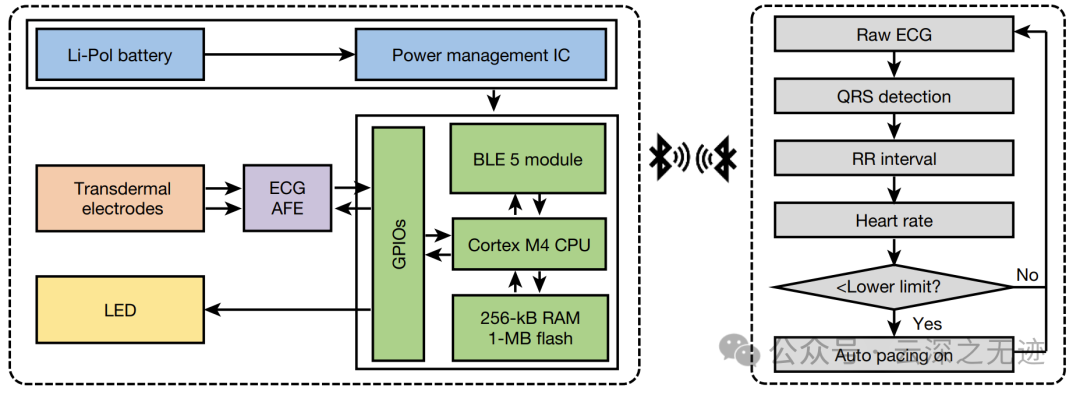

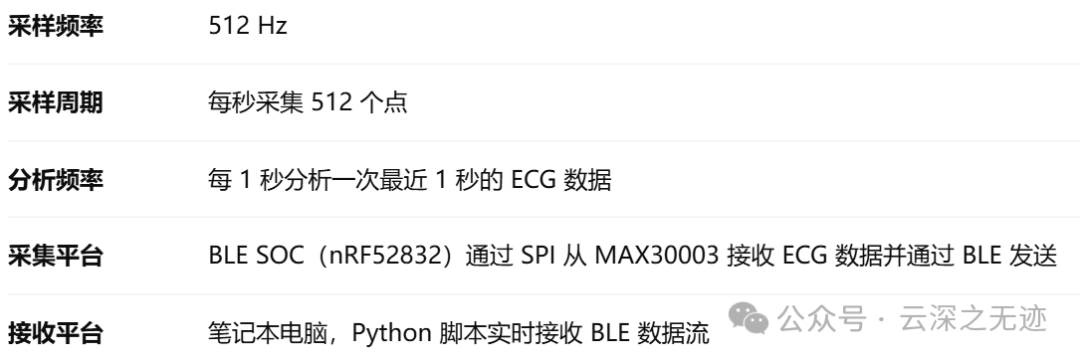

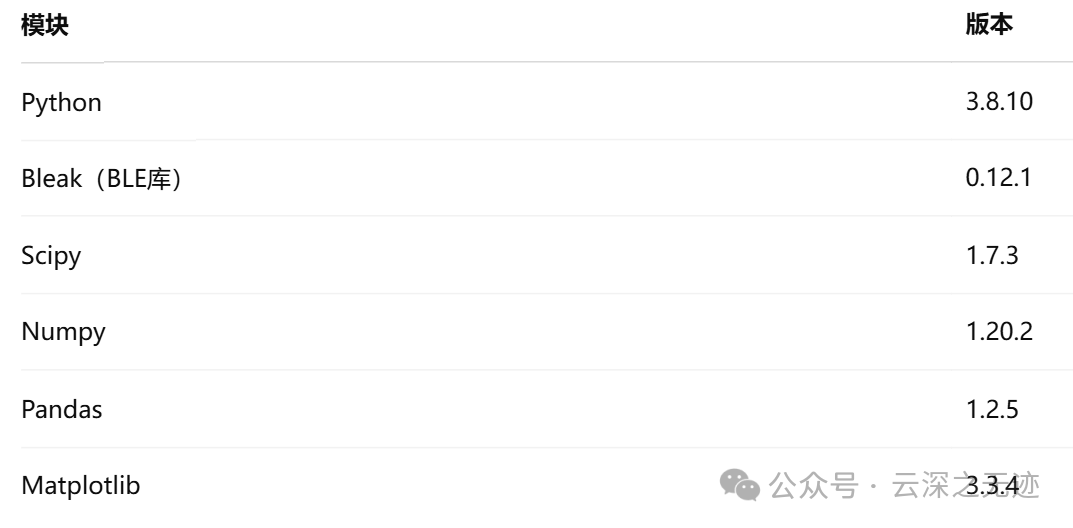

为实现多点起搏、双腔或双室起搏,起搏器顶部集成了不同波长选择的光学滤光片(生物可降解 SiNx/SiOx 多层膜):ecg_data = receive_ble_stream() # 512 samples

b, a = scipy.signal.butter(N=4, Wn=50, fs=512, btype='low')filtered = scipy.signal.filtfilt(b, a, ecg_data)

peaks, _ = scipy.signal.find_peaks(filtered, distance=100) # 约每 120ms 一次峰(500 bpm 上限)

rr_intervals = np.diff(peaks) / 512 # 转换为秒rr_mean = np.mean(rr_intervals)valid_rr = [rr for rr in rr_intervals if abs(rr - rr_mean) / rr_mean <= 0.3]

if len(valid_rr) >= 1: hr = 60 / np.mean(valid_rr)else: hr = 0

if hr < 220: ble_write_command(rate=240, pulse_width=2) # 以 240 bpm 起搏,2ms 脉宽

我的评价是:玩具,用不了,但是得承认是个好的起搏器方案。https://webvpn.xjtu.edu.cn/https/77726476706e69737468656265737421e7e056d229317c456c0dc7af9758/articles/s41586-025-08726-4

https://www.diodes.com/part/view/AL8860