【前言部分】

在全球能源结构向低碳化转型的浪潮下,开发高能量密度、长循环寿命且成本可控的储能技术已成为新能源产业的核心目标。镍基层状氧化物(NLO)正极材料凭借其独特的层状结构和高理论容量特性,在锂离子电池领域实现了规模化应用,并成为推动电动汽车与智能电网发展的重要引擎。然而,材料在充放电过程中普遍存在的阳离子混排、晶格畸变及界面副反应等问题,严重限制了电池的循环稳定性与安全性。近年来,通过元素掺杂、表面包覆、形貌调控等改性策略,学术界在优化材料结构稳定性方面取得了显著突破。与此同时,锂资源供给紧张与价格波动促使钠、钾离子电池技术迅速崛起。NLO材料因其普适的层状框架和可调变的电子特性,在钠、钾离子电池中展现出高工作电压与优异比容量的潜力,为多元化储能技术提供了新思路。然而,钠、钾离子较大的半径导致材料在循环过程中承受更大的晶格应力,引发颗粒粉化与容量快速衰减,成为其实际应用的主要障碍。通过整合NLO材料在碱金属电池中的研究进展,不仅为跨体系储能技术提供了协同创新思路,更为破解现有电池技术瓶颈、加速全球能源绿色转型贡献了重要科学参考。

近日,温州大学陈双强教授团队全面梳理了NLO正极材料在碱性(锂、钠、钾)离子电池中的研究进展,包括面临的挑战、改性策略、应用现状、表征技术、理论计算等。基于此,对NLO正极材料的未来研究方向和改性策略提出了展望,旨在加速其在电动汽车和其他储能器件中的部署,为可持续能源技术的进步和全球对碳中和的追求做出贡献。该文章发表在国际顶级期刊Chemical Society Reviews上(影响因子:40.4),本文第一作者为河南工业大学王磊博士(讲师)。

【内容介绍】

1. NLO正极材料在碱金属电池中的应用

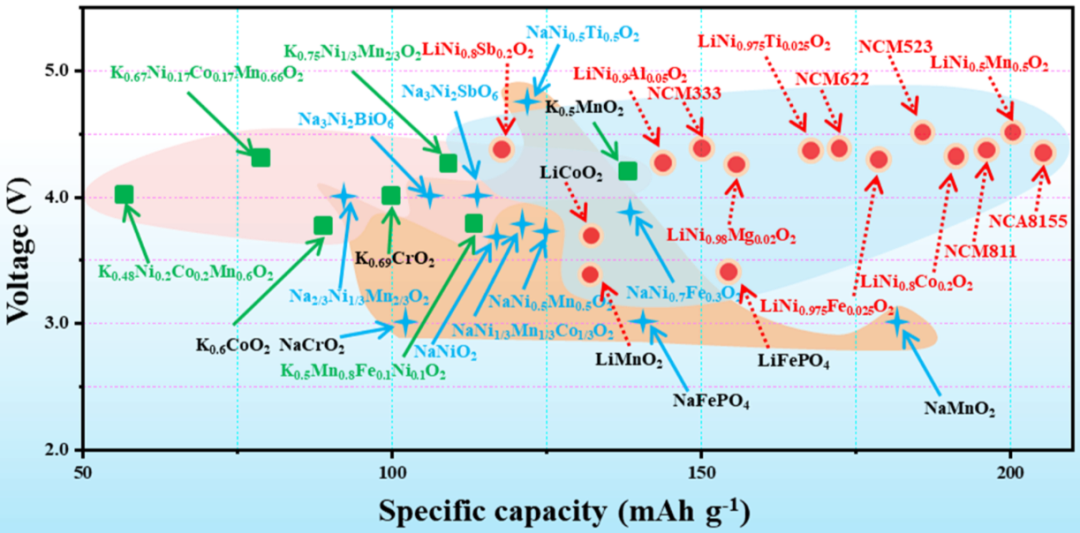

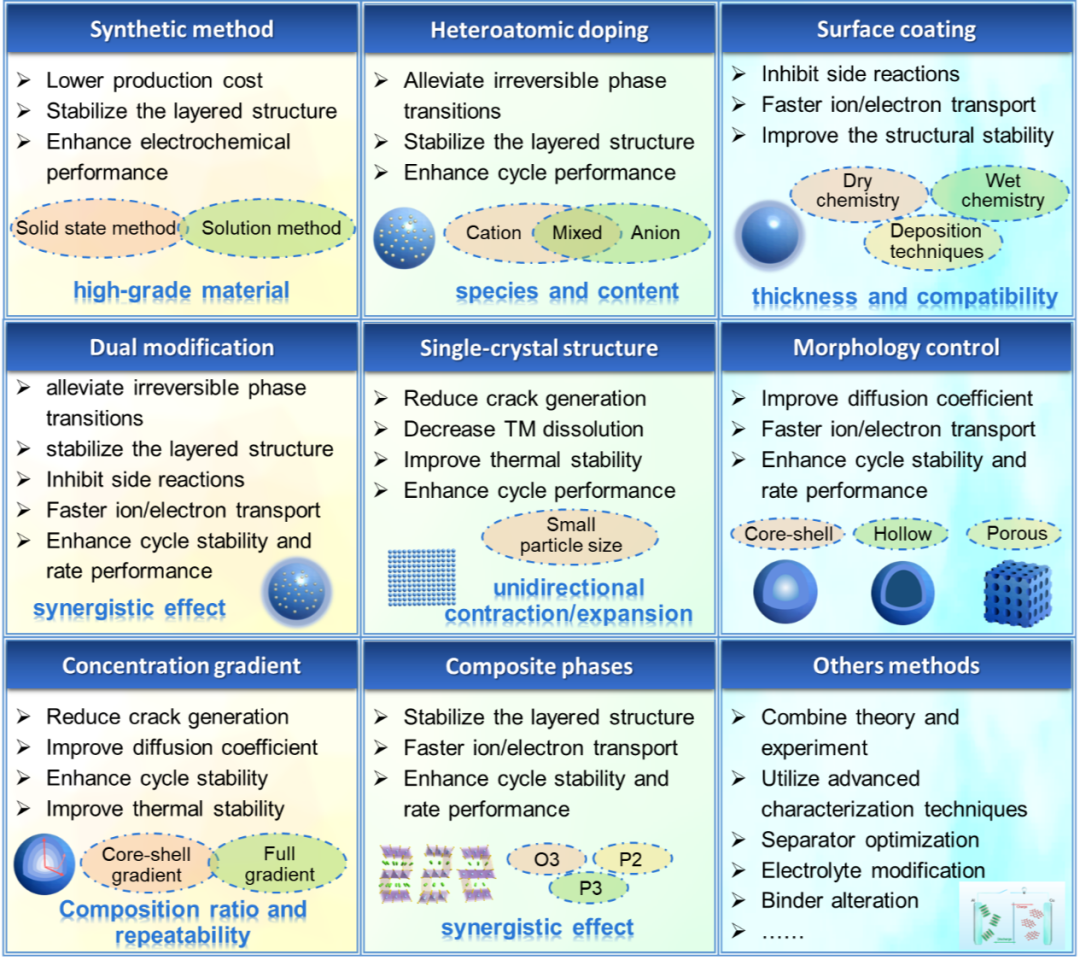

NLO正极材料因其高能量密度和优异的电化学稳定性,已成为锂离子电池领域的研究热点。典型的LiNiO2具有R-3m空间群的层状结构,在4.3 V高电压下可提供约250 mAh/g的放电容量,显著优于传统钴酸锂(LiCoO2)材料。然而,其商业化应用面临阳离子混排、不可逆相变及表面氧化等挑战。为克服这些缺陷,单金属掺杂策略(如Co、Mn、Al、Mg等)被广泛采用。例如,Co掺杂可有效抑制阳离子混排,提升层状结构稳定性,但过量Co会降低初始容量并增加成本;Al掺杂通过强Al-O键稳定晶格,同时提升热稳定性;Mg掺杂通过非活性Mg2+占据锂位点,减少Ni2+迁移,从而缓解相变。双金属掺杂体系(如NCM、NCA)则通过协同效应平衡容量与稳定性,如NCM811(LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2)在高镍含量下实现高容量,但需应对氧释放和晶格畸变问题。此外,表面涂层(如Al2O3、LiBO2)、核壳结构及浓度梯度设计等改性方法被用于抑制界面副反应、降低电解液腐蚀并缓解体积变化。尽管改性策略显著提升了NLO材料的性能,其快充能力、高负载下的结构稳定性及热失控风险仍是商业化瓶颈。例如,高镍材料在快充时易因锂离子扩散速率不足引发局部过热,导致容量衰减和安全隐患。未来研究需进一步优化材料合成工艺,开发新型固态电解质体系,并结合多尺度结构设计以实现NLO正极材料的高效、安全应用。

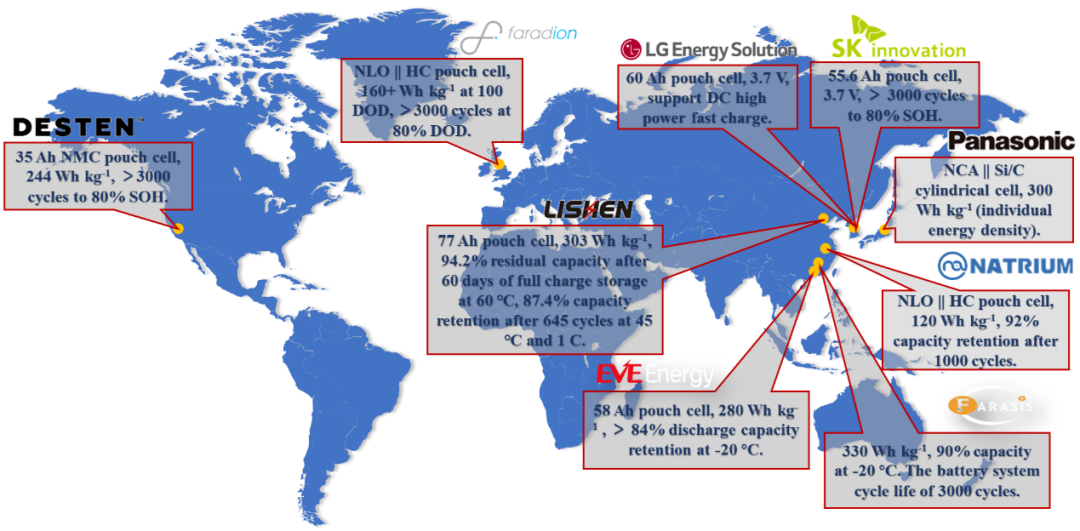

在钠离子电池和钾离子电池中,NLO材料因成本低、资源丰富等优势受到关注,但其应用面临钠/钾离子半径大、层间斥力强导致的复杂相变和结构失稳等挑战。以NaNiO2为例,其层状结构在充放电过程中经历O3、P3等多步相变,伴随钠层滑移和晶格畸变,导致容量快速衰减。通过Mn、Ti、Te等元素掺杂可部分抑制相变,如P2-Na2/3Ni1/3Mn2/3O2利用Mn的惰性氧化态稳定结构,但在高电压(>4.2 V)下仍面临P2-O2相变引发的动力学迟滞。钾基材料(如Kx[NiMn]O2)则因K+半径更大(1.38 Å),易形成K+/空位有序结构,增加扩散势垒并引发多步电压平台,限制其实际应用。针对这些问题,杂原子掺杂(如Li+、Ca2+、F-)和表面涂层(如Al2O3、NaCaPO4)成为了有效的改性策略。例如,Li+掺杂可扩大钠层间距,提升Na+扩散速率;Ca2+/F-双掺杂通过增强过渡金属-氧键抑制结构塌陷。此外,核壳结构(如富镍核/富锰壳)和浓度梯度设计可平衡高容量与结构稳定性,如O3-NaNi0.5Mn0.5O2@P2-Na2/3MnO2异质结构结合高容量内核与稳定外壳,显著提升循环性能。在钾离子电池中,Kx[NiCoMn]O2材料通过Co/Ni协同氧化还原反应提升电压平台,但K+/空位有序仍导致复杂相变。尽管通过微球、多孔管等形貌调控可缩短离子扩散路径并缓解体积应变,其能量密度仍显著低于锂离子电池。此外,钠/钾基NLO材料的空气敏感性(如表面残留碱与CO2反应生成Na2CO3)进一步增加合成和存储成本。未来需开发高熵掺杂、固态电解质兼容设计及原位表征技术,以深入理解相变机制并优化材料性能,推动NLO材料在钠离子电池和钾离子电池中的实用化进程。

2. 原位表征技术在NLO正极材料中的应用

针对NLO材料面临的问题,常规的表征技术使其难以完全理解合成、充放电和热分解等复杂过程的具体反应机理。因此,先进的表征技术无疑是理解上述问题和进一步改进设计方案的有效工具。目前,许多原位/operando表征技术,如XRD,SEM,TEM,XAS,Raman,AFM,已经开发出具有高分辨率和多长度尺度实时监测功能的许多储能材料。此外,同步辐射加速器也被引入到各种原位/operando表征技术中,进一步提高了测试结果的准确性,并获得随时间变化的反应信息。这些原位/operando表征技术已被熟练地应用于NLO材料的研究中,在监测相变、确定结构缺陷的影响以及筛选最佳机理方案方面做出了卓越的贡献,并有望在多技术组合中应用,实现更精确和可视化的表征。

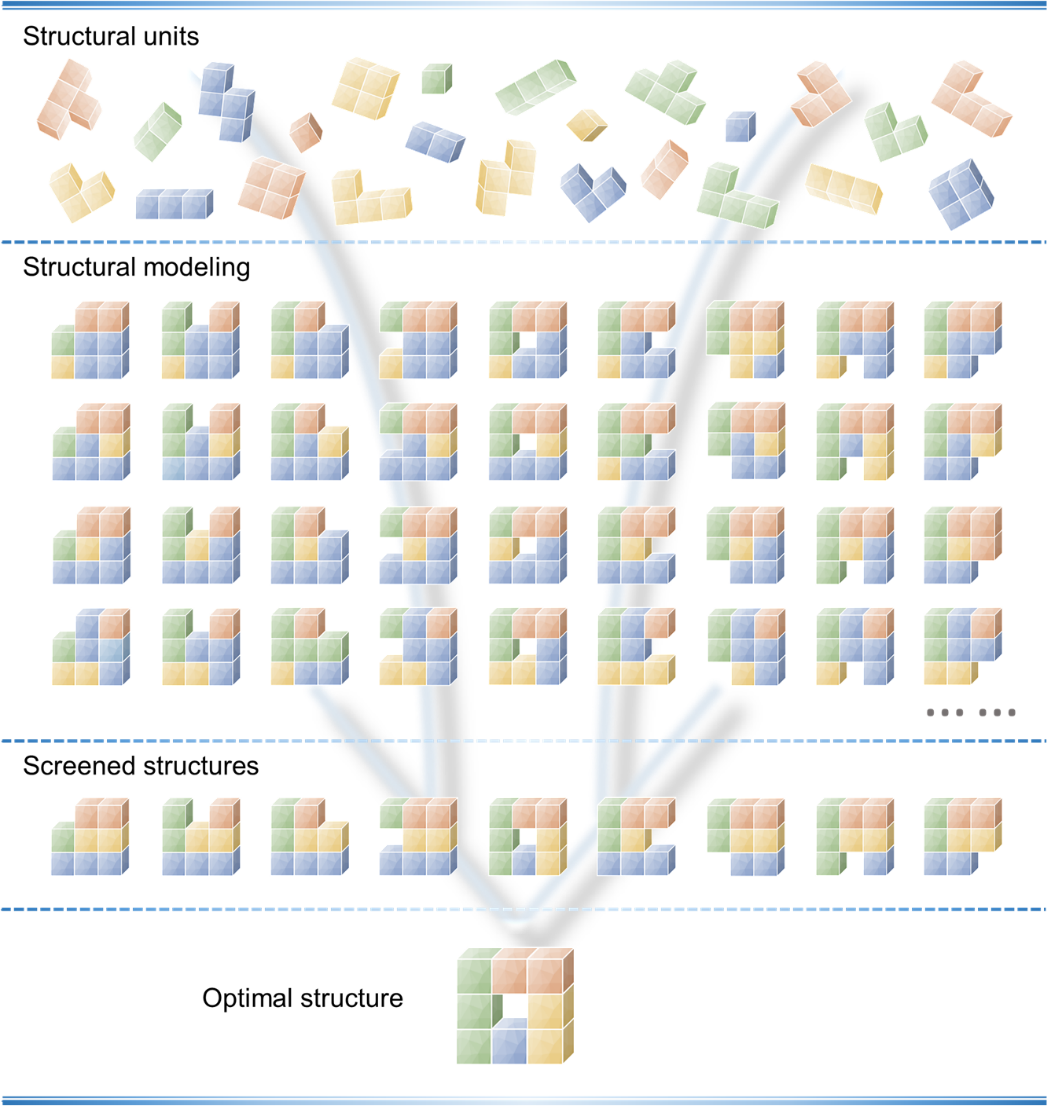

3. 密度泛函数(DFT)计算在NLO正极材料中的应用

NLO正极材料在循环过程中通常会发生复杂且耦合的微观结构变化、化学成分变化和电化学反应非均质性。特别是在多种金属离子共存的情况下,金属离子之间的相互作用会使它们各自的电子结构发生扭曲,从而导致高度复杂的电化学反应因此,有必要在多尺度上深入研究NLO材料的晶格结构、电子结构和电化学反应演化特征。随着计算材料科学的发展,DFT计算已成为获取电极材料热力学性质、结构变化和离子输运途径等重要信息的有效工具,在很大程度上弥补了实验表征技术的不足。通过DFT计算,结合高精度实验表征技术,在原子尺度上深入研究NLO材料的储能机理,通常可以很好地阐明结构与性能之间的关系。此外,DFT计算的快速发展促进了在原子水平上操纵结构来调节材料电化学性能的策略,从而有效地建立了两者之间的关系,这也被称为“基因工程”策略。

4. 结果与展望

尽管NLO正极材料由于其固有特性、阳离子混合和表面副反应等原因面临诸多挑战,但由于其天然丰度高、容量大、环保、成本低等特点,在储能方面仍有很大的潜力。目前,NLO正极材料可以采用合成方法、杂原子掺杂、表面涂层、双重修饰、单晶结构、形态控制、浓度梯度、复合相等多种改性策略。许多原位/operando技术已被用于检测NLO材料的物理化学性质和反应机理,有助于提高其电化学性能。然而,由于许多NLO材料的电子排布、价态、配位环境和电荷补偿机制难以检测,特别是对于处于开发早期的钾离子电池,原位/operando表征技术存在一定的局限性。为了稳定氧化还原反应体系,建议对电池组成部分进行其他方面的优化,如隔膜、电解液、粘结剂等。总之,NLO正极材料的设计和表征需要在合成和结构调控方面采取多种策略,并需要复杂的技术来实现高能量密度、长循环寿命、高安全和低成本。

图1. 典型NLO正极材料和其他它正极材料的电势和容量的比较。

图2. NLO材料在2014年至2022年研究中最常用关键词的叠加可视化网络。

图3. NLO正极材料中涉及的A、Ni和O原子结构示意图和已报道的杂原子掺杂原子。

图4. NLO正极材料在全球的主要供应商。

图5. 基于基因工程调控NLO正极材料性质的示意图。

图6. 提高NLO正极材料电化学性能的有效途径。

来源:能源学人

【作者介绍】

陈双强,温州大学特聘教授,博士生导师。主要从事设计与制备功能化碳材料、过渡金属复合物材料,开发多维度原位表征技术、理论计算等基础研究工作,推动功能化碳材料、过渡金属复合材料在储能电池与催化等领域的产业化工作。迄今,共获发明专利5项。在高水平杂志上发表论文110余篇(总引用数10000多次,ESI高被引论文15篇,H指数54),其中一作或通讯作者论文50余篇,包括Chem. Soc. Rev., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater., Adv. Energy Mater., Adv. Funct. Mater., Adv. Sci., ACS Nano等。以副主编身份撰写专业教材1本:《碱金属电池关键材料基础与应用》(2021年,化学工业出版社)。四次入选全球前2%顶尖科学家榜单。担任多个知名SCI期刊的青年编委,如《Infomat》、《Nano-Micro Letters》《Battery Energy》、《Chinese Chemical Letters》等,并长期担任Advanced Materials, Advanced Functional Materials, ACS Nano等杂志的审稿人。曾获德国洪堡基金会、国家自然科学基金—面上项目(3项、主持)、上海市教委、浙江省公益基金等多项基金的资助,并多次受邀在国内外学术会议上作邀请报告。

肖遥,温州大学特聘教授,博士生导师,温州大学碳中和研究院常务副院长,世界青年科学家学术委员会副秘书长。入选国家重大人才工程青年项目,温州市领军人才项目,分别在四川大学郭孝东教授课题组,中国科学院化学研究所郭玉国研究员课题组,以及新加坡南洋理工大学陈晓东院士课题组研究钠离子电池层状氧化物正极材料动态结构演变,可控相变机制,局域化学与能级轨道调制以及结构基元操控等方面工作。目前,以第一作者/通讯作者在Chem. Soc. Rev.,Nat. Commun.,J. Am. Chem. Soc.,Adv. Mater.,Angew. Chem. Int. Ed.等国际高水平权威期刊发表SCI论文120余篇,发表论文正面被引用7000余次,H因子46,多篇论文入选封面论文,ESI高被引热点论文及2023年度浙江省青年科技工作者优秀论文。同时担任温州大学与Wiley出版社合办的高质量期刊Carbon Neutralization执行编辑以及高起点SCIE期刊Carbon Energy、InfoMat、eScience、Research、Chinese Chemical Letters、Exploration等期刊的青年编委。另外,以负责人主持国家重点研发青年科学家课题、国家/浙江省自然科学基金项目、温州市重大攻关等科研项目。

锂电联盟会长向各大团队诚心约稿,课题组最新成果、方向总结、推广等皆可投稿,请联系:邮箱libatteryalliance@163.com或微信Ydnxke。