当全球半导体产业仍在硅基材料的红海中厮杀时,中国科学家已悄然在二维材料领域撕开一道曙光。复旦大学周鹏、包文中团队历时五年攻关,将5900个晶体管精密集成于原子级厚度的二维半导体上,打造出全球首款基于二硫化钼(MoS₂)的32位RISC-V处理器"无极(WUJI)"。这项发表于《自然》杂志的突破性成果,不仅让中国首次在芯片材料维度实现"换道超车",更昭示着电子计算技术即将迎来二维时代的黎明。

一、从"原子积木"到"芯片大厦":二维材料的颠覆性突破

传统硅基芯片通过直拉法生长单晶硅,如同搭建摩天大楼需要完整浇筑地基。而二维半导体材料二硫化钼,仅有三个原子层厚度,其制备需通过化学气相沉积(CVD)在晶圆表面"生长"出纳米级晶体,如同在微观世界搭建积木。这种材料天然具备柔性透明、能带可调等特性,但缺陷密度高、均匀性差始终是制约其工业化的"阿喀琉斯之踵"。

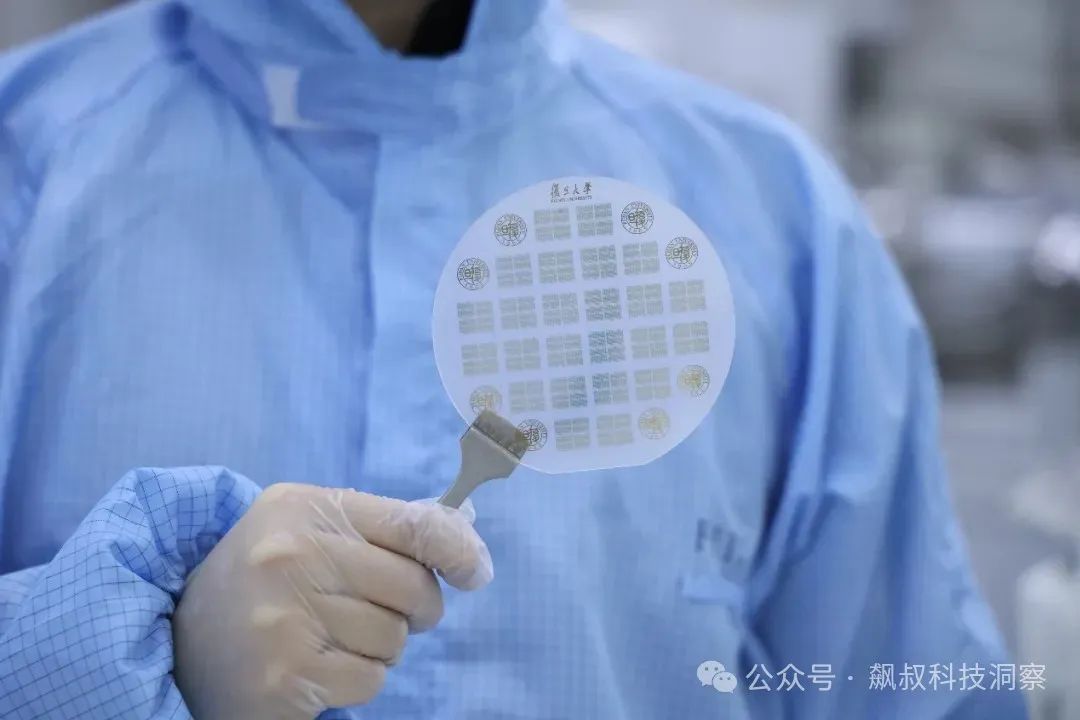

复旦团队的创新工艺给出了革命性解决方案:通过20余项自主发明专利,在现有硅基产线上复合二维特色工艺,将材料良率提升至99.77%的惊人水平。更关键的是,他们成功构建了30×30的反相器阵列,实测898个单元逻辑功能完美无瑕,翻转电压偏差控制在0.05V以内——这相当于在头发丝直径的空间里,精准操控数百万个电子的舞蹈节奏。

二、RISC-V+二维材料:国产芯片的"双剑合璧"战略

选择RISC-V架构堪称神来之笔。这个开源指令集如同"武功秘籍",让中国芯片企业绕开X86、ARM等专利围墙,自由构建生态体系。与二维材料结合后,更展现出"1+1>3"的协同效应:RISC-V的精简指令集降低晶体管负担,二维材料的低功耗特性则完美匹配物联网、边缘计算等场景需求。

"这不是简单的技术叠加,而是半导体发展范式的重构。"韩军研究员指出,团队已验证二维逻辑芯片的最大规模集成能力,下一步将冲击十万级晶体管集成,这意味着未来可能诞生功耗低至微瓦级、却具备AI推理能力的智能芯片。

三、从实验室到产业链:中国芯片的"二维跃迁"路径

值得关注的是,这项技术的70%工艺可与现有产线兼容,大幅降低了产业化门槛。周鹏教授团队已构建完整的自主技术体系,包括专用工艺设备和材料制备标准。这意味着"无极"芯片有望快速切入物联网、柔性电子、脑机接口等新兴赛道,在边缘算力爆发的前夜抢占战略高地。

"二维半导体不是替代硅基,而是开拓新维度。"包文中教授强调,当全球还在追逐3nm制程时,中国科学家已在材料维度开辟新战场。这种"换道竞争"策略,恰似当年中国高铁绕过传统铁路技术壁垒,在全新领域实现弯道超车。

"无极"之名,既暗含《道德经》"复归于无极"的哲学深意,又彰显中国科研人对技术极限的永恒探索。在AI算力需求呈指数级增长的今天,二维材料与生俱来的柔性、透明、低功耗特性,或将催生"无处不在的计算"新范式。

因此,这场始于实验室的二维革命,终将在中国广阔的应用场景中开花结果,让"中国芯"真正成为世界半导体版图上的璀璨坐标。