摘要:随着中国汽车,特别是新能源汽车出口的强劲增长,中国汽车在出口过程中面临的贸易壁垒高企、市场竞争激烈及认证流程复杂等挑战。为应对这些问题,对全球及中国汽车出口规则的现状进行了分析,重点探讨了国内外汽车认证体系,以及中国汽车出口面临的机遇与挑战。提出应从国家层面给予相应的政策支持和构建健康竞争生态,以及企业层面需要进行精准布局海外市场、强化技术创新等对策建议。通过这些措施,可为中国汽车出口市场营造更有利的国际环境,提升中国汽车产业国际市场竞争力。

随着全球经济的持续发展和汽车工业技术的不断革新,汽车出口已成为推动国际贸易和经济增长的重要力量。不同国家和地区为了保障汽车产品的安全、环保和性能,纷纷建立了各自的汽车产品认证标准。本文以汽车出口规则为研究对象,通过深入分析全球及中国汽车认证体系的现状,旨在揭示中国汽车出口面临的机遇与挑战,并提出相应的对策建议。然而,国际贸易环境复杂多变,各国认证体系存在差异性,这些因素都对中国汽车出口企业带来了诸多挑战。因此,本研究具有重要的现实意义和理论价值。

随着汽车工业的发展,为适应本国/地区汽车安全、环保等的需要,世界各国/地区相继建立了符合本国/地区的汽车产品认证制度。其中,以欧盟颁布的整车型式批准制度(E/e-Mark 认证)、美国颁布的自我认证加强制召回制度(DOT/EPA)、日本颁布的型式指定和型式通告制度最为成熟[1]。

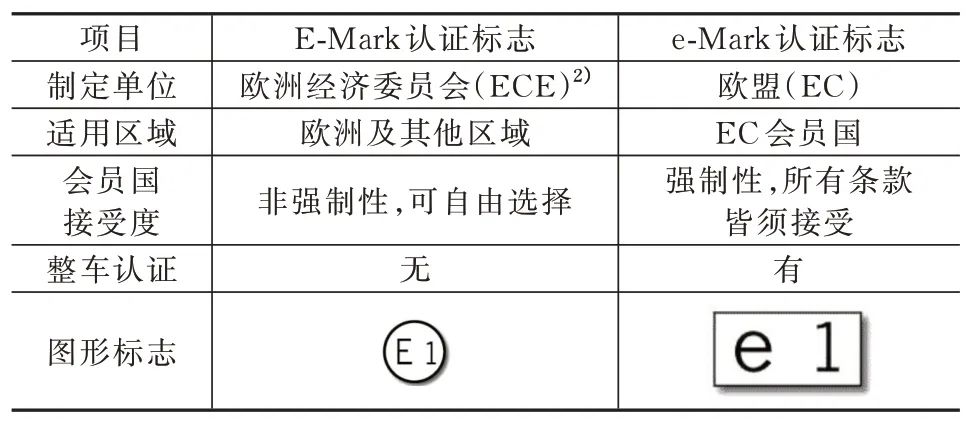

欧洲作为传统的主流汽车市场,在汽车技术法规的制定和实施上仍然发挥主要的“领头羊”和“风向标”作用。目前,欧盟关于汽车技术的法规体系仍被全球绝大部分国家借鉴采用。海外汽车市场标准法规参照体系如图1 所示。以欧盟型式批准制度为例,E-Mark 体系与e-Mark 体系主要是欧洲针对机动车及其零部件制定的2 种不同类型的认证标志,但两者又在多个方面存在区别,如表1所示。

表1 E-Mark 和e-Mark 认证标志形式1)

注:1) E-Mark/e-Mark 认证依认证国别不同,所授予的编号也不同。例如,德国为E1/e1,法国为E2/e2,以此类推。2) ECE 包括欧洲28 个国家,除欧盟成员国外,还包括东欧、南欧和其他非欧洲国家(如日本)。

图1 海外汽车市场标准法规参照体系

欧盟汽车认证法规主要框架为以下2 个部分:

(1) EU 2018/858 整车型式批准框架技术法规:法规为欧盟机动车及其挂车的型式批准和生产一致性提供了统一规则和原则,涉及车辆安全性能、环保、续航里程和排放等多个方面。

(2) EU 2019/2144 汽车安全框架技术法规(GSRII):法规对汽车安全方面提出了一大批先进的技术要求和装置、部件安装要求,包括自动驾驶、智能网联汽车相关的法规项目和要求,旨在加强了对车内乘员、弱势道路使用者的保护,降低交通事故率和减少人员伤亡。

中国的汽车法规体系全面而严谨,重点关注人体健康、安全、污染控制、能耗及资源利用。

在认证制度上,中国汽车市场实行产品公告、环保公告、中国强制性产品认证(CCC 认证)及安全达标(燃油耗)4 类认证,前两者为市场准入基石,CCC 认证强化产品安全与质量,而安全达标(燃油耗)则特别针对营运车辆。此外,部分城市还设有额外的环保要求,进一步提升了市场准入门槛。

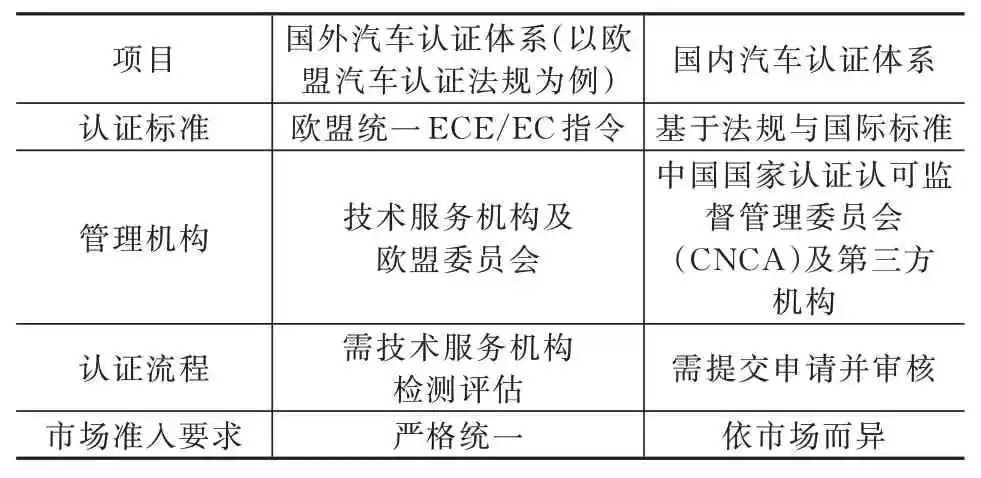

国内汽车认证体系与国外汽车认证体系在认证标准、管理机构、认证流程及市场准入要求上存在显著差异,如表2 所示。这些差异体现了不同国家和地区对产品质量的差异化要求,企业在国际化进程中需要充分了解和遵守目标市场的认证体系,以便能顺利进入目标国家市场。

表2 国内汽车认证体系与国外汽车认证体系对比

目前,国内某些机构的检测能力已十分成熟,如南方(韶关)智能网联新能源汽车试验检测中心,其团队过往赴海外进行试验的国家超过20 个,试验项目多达30 项,已与伊狄达公司(Applus IDIADA)、必维国际检验集团(BV)、德国莱茵TÜV 集团、米拉公司等国际检测认证机构合作互认。同时,该公司积极拓宽东南亚地区检测认证业务,已在泰国等东南亚地区开展海外全流程测试服务调研,并致力于成为国内首个自主掌握海外研发试验检测能力和特色优势的机构。

目前,我国汽车出口呈现出强劲的增长势头与多元化的市场布局,出口量持续攀升。中国汽车工业协会数据显示,2023 年,我国汽车出口量已达491 万辆,同比增长近六成[2]。同时,出口市场遍布全球,覆盖欧洲部分发达国家,以及中东、东南亚、西亚等多个重要区域市场,实现了多元化发展。出口企业大多属于国有企业。近年来,奇瑞汽车公司、吉利汽车集团、长城汽车公司、上汽集团、力帆汽车公司、东风汽车集团、江淮汽车集团、广汽集团、长安汽车集团及北汽集团等汽车企业普遍实现了出口量的稳步增长,共同推动了我国汽车出口市场的繁荣与发展。

随着欧美各国关于汽车进口政策及关税政策的变化,中国汽车品牌进入欧美市场形势也随之发生显著变化,主要体现在以下3 个方面。

(1) 贸易壁垒与政策限制。

国际贸易环境复杂多变,关税壁垒、技术贸易壁垒等因素都可能对汽车出口造成不利影响,同时欧美各国为了保护本国汽车产业,往往会设置高额关税和进口配额限制。

西方发达国家,尤其是美国,构建了相对完备的法律与法规框架。在车辆安全及环保领域,美国设立了详尽的法规体系,涵盖54 项机动车安全标准及5 项针对噪声与排放的严格规定。美国国会分别于1955 年和1970 年颁布了《空气污染控制法》与《清洁空气法》,明确要求所有进口车辆须装配先进的污染控制设备,并设定了严苛的技术门槛,以阻止不符合排放标准的车辆进入该国市场。这种高度的产业保护策略,直接增加了我国汽车出口的成本和难度[3-4]。

(2) 市场竞争激烈。

汽车产业作为技术与资本密集型领域,其竞争力的构建,不能单纯依赖劳动力成本优势,而是应该深度培育创新能力。中国汽车行业起步较晚,相较于欧洲、美国、日本等发达经济体,在技术层面存在着显著的差距。具体而言,大多数国产汽车的核心部件,如电动转向系统、电子制动系统、悬架系统,以及发动机电子控制系统等高度依赖于外国企业,或受到合资企业的技术垄断,国内尚未形成独立的自主技术储备。这种状况极大地限制了中国汽车行业在国际市场上推出具有竞争力的自主产品能力,阻碍了我国汽车产业向高端化、智能化转型的步伐。

与此同时,我国的汽车行业竞争不断加剧,各大汽车制造商都在努力提升产品质量和创新能力,以争夺市场份额。在检测认证业务方面,各机构也存在低价竞争现象,甚至有部分检测机构为争夺业务,以大幅折扣形式变相打价格战,导致检测服务质量下降,进一步加剧了市场竞争的恶性循环。

(3) 认证流程复杂且难度大。

不同国家和地区对汽车产品是否需要进行现地认证的要求不一,其中现地认证涉及车辆运输、清关、合作机构选择等诸多难点,其中任何环节出现差错,都会影响到整个认证周期,甚至造成认证失败。

不同国家和地区对汽车产品的认证标准存在差异,国内车企需要花费大量时间和费用来应对不同市场的认证要求,而且部分认证流程繁琐且测试周期长,导致产品上市时间延误,影响产品的市场竞争力。

积极推进认证认可与政府援助项目、政府招标项目、政府融资项目、政府基金项目等的深度融合,建立政府援助项目与认证、政府招标项目与认证、政府融资项目与认证、政府基金项目与认证等输出模式,为我国对外投资项目提供技术支持和保障,也为我国检验检测认证服务在国外立足创造了良好条件。

构建健康竞争生态。由政府部门(如市场监督管理局、商务部等)发起倡议,联合行业协会、龙头企业及专家学者,共同成立检测认证行业自律协会或联盟,以促进行业健康发展,维护公平竞争秩序为宗旨,同时鼓励龙头企业作为行业自律的先行者,通过公开承诺、透明报价、高质量服务等方式,树立行业正面形象,带动整个行业向规范化、高质量目标发展。

推动“一带一路”国家标准互认与认证体系优化。通过政府层面推动与“一带一路”国家标准互认(即认证国标(GB)),以及认可中国检测机构测试报告,协助企业降低车辆开发和准入认证成本及时间,提高产品竞争力。

精准布局海外市场。车企要明确国外市场定位,不断挖掘消费者潜在需求,及时收集出口地市场需求信息,全方位了解各出口地政策、法规和当地文化,熟悉汽车产业投资的市场准入机制。

强化核心技术自主创新。实行重大技术攻关制度,集中科研力量逐步突破高端材料、汽车高速轴承、汽车芯片及汽车软件等关键技术,支持新能源汽车及关键零部件企业与高校、科研机构的合作。

寻求国外认证机构合作协同。与国外认证机构合作,精准解读现地法规要求,避免产品技术不满足现地法规要求,并在车辆生产阶段就可时刻关注现地车辆临时进出口要求,以及运输的排期,避免车辆在运输及清关方面耽误出口周期。

随着汽车技术的不断进步和国际合作的深入,中国汽车在全球市场的竞争力将进一步提升,中国汽车出口市场也不断扩大。与此同时,中国汽车出口市场的也面临市场多元化、市场竞争激烈及认证流程复杂等挑战。本文从国家层面和企业层面提出了相应的对策,建议汽车出口企业研究学习国内外汽车出口认证制度,对接国际标准,进一步发展我国汽车工业。

参 考 文 献

[1] 王敏,赵静,曲璐璐,等.我国汽车出口欧洲的认证现状探析[J]. 汽车实用技术,2022,47(16):183-187.

[2] 孙浩.我国汽车行业发展趋势分析[J]. 现代营销(下旬刊),2024(6):66-68.

[3] 张晓兰,刘幼迟.加快推动我国新能源汽车全球化发展的路径研究[J].中国国情国力,2024(6):19-21.

[4] 赵宇欣.汽车产业出口贸易的现状、问题和对策[J].海峡科技与产业,2023,36(8):65-68.