▲第一作者:吕泰裕

通讯作者:郑志锋, 梁立喆

通讯单位:厦门大学,广西大学

DOI:10.1002/adfm.202500212(点击文末「阅读原文」,直达链接)

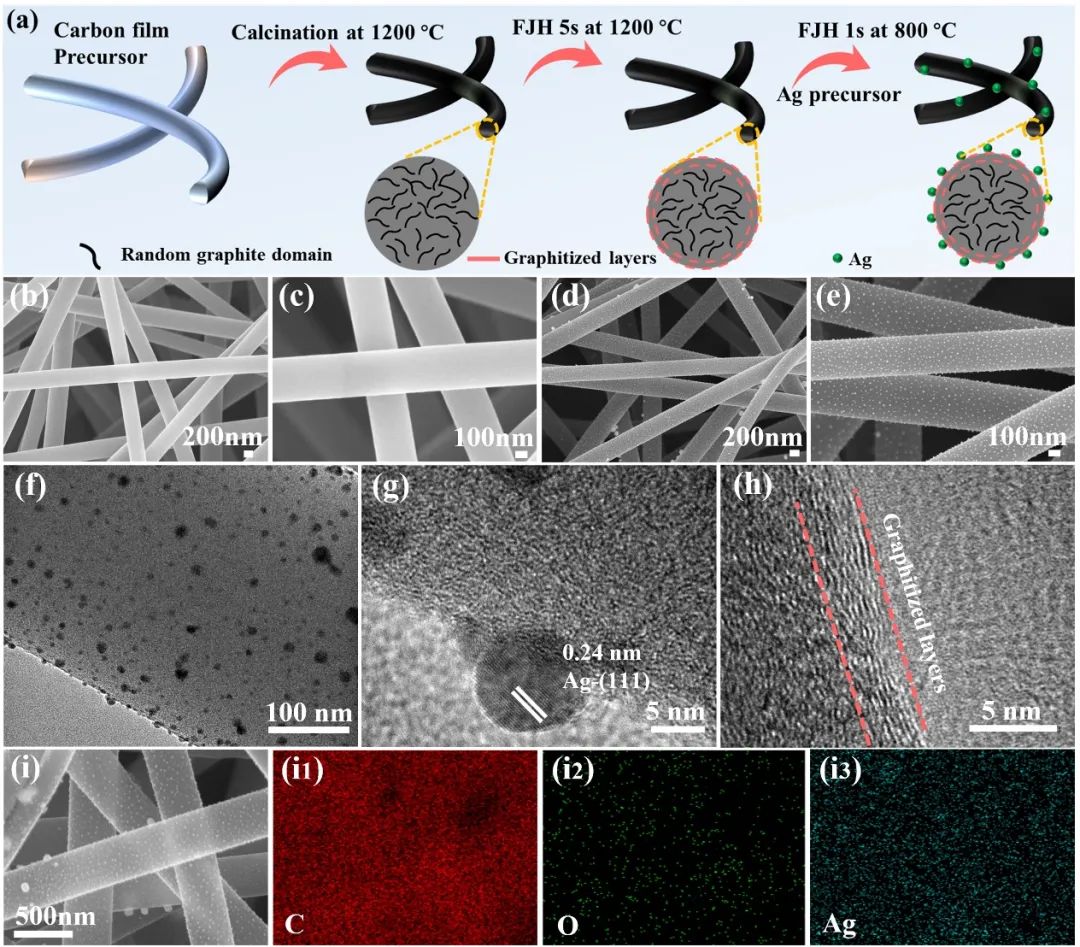

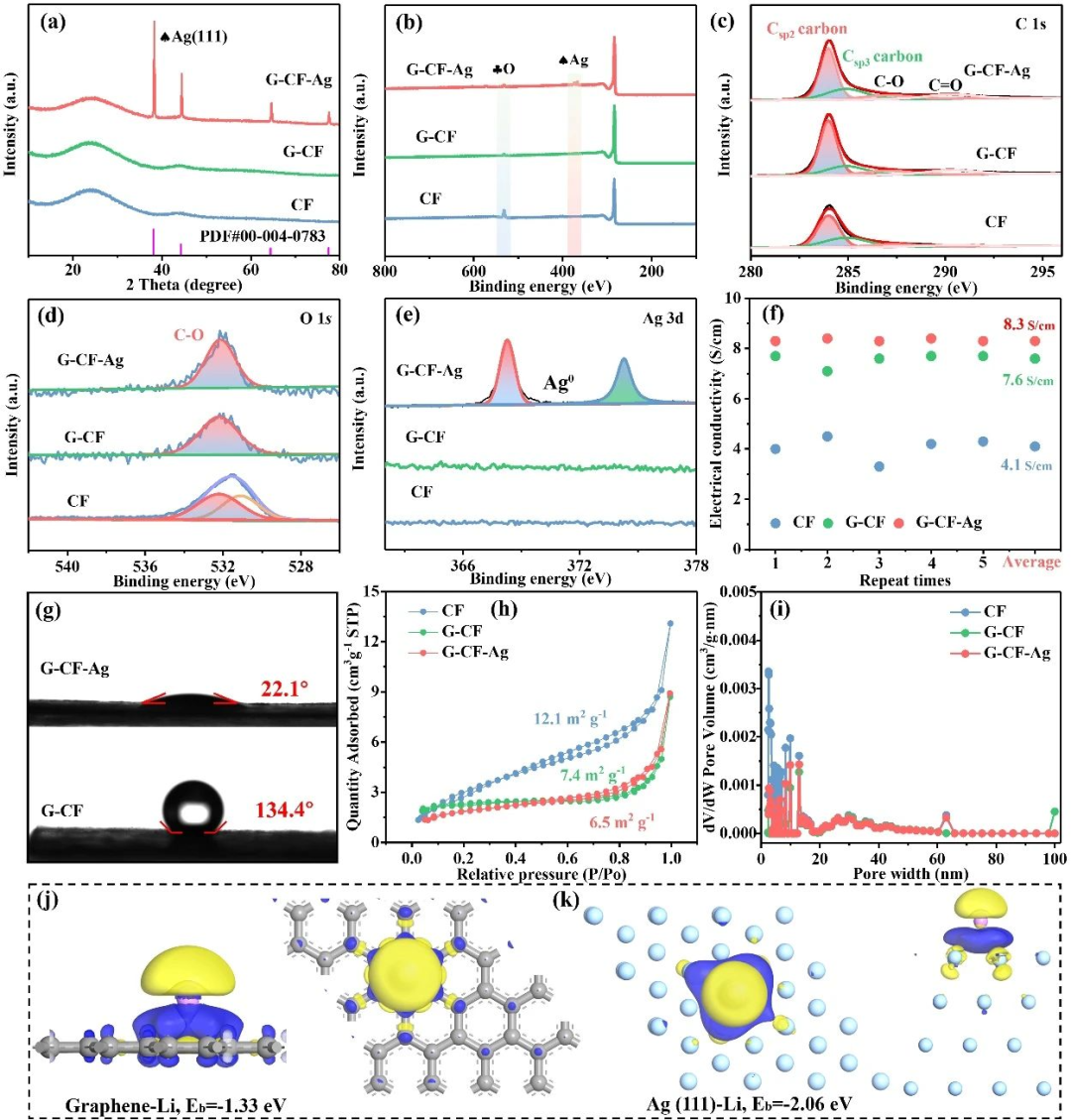

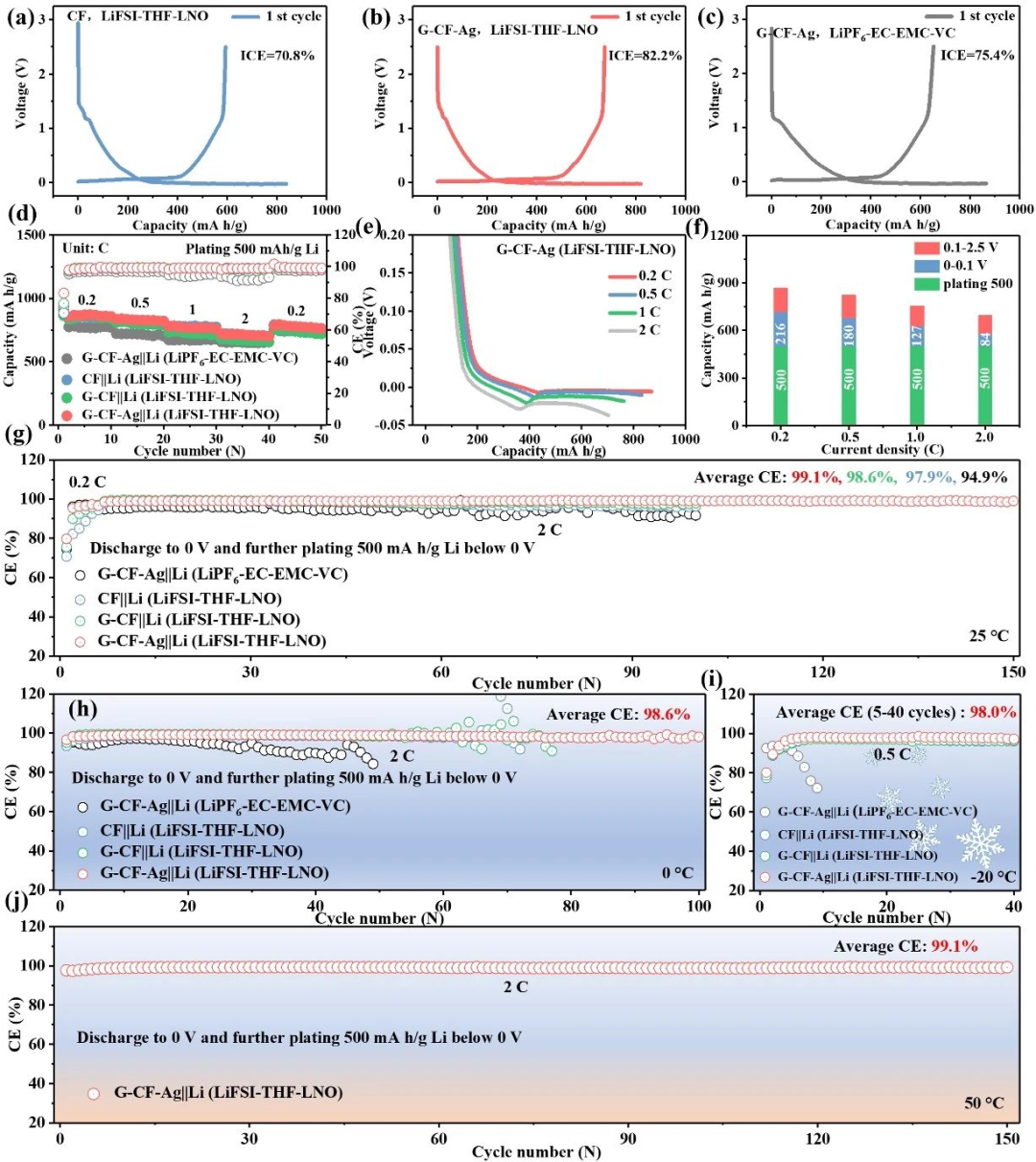

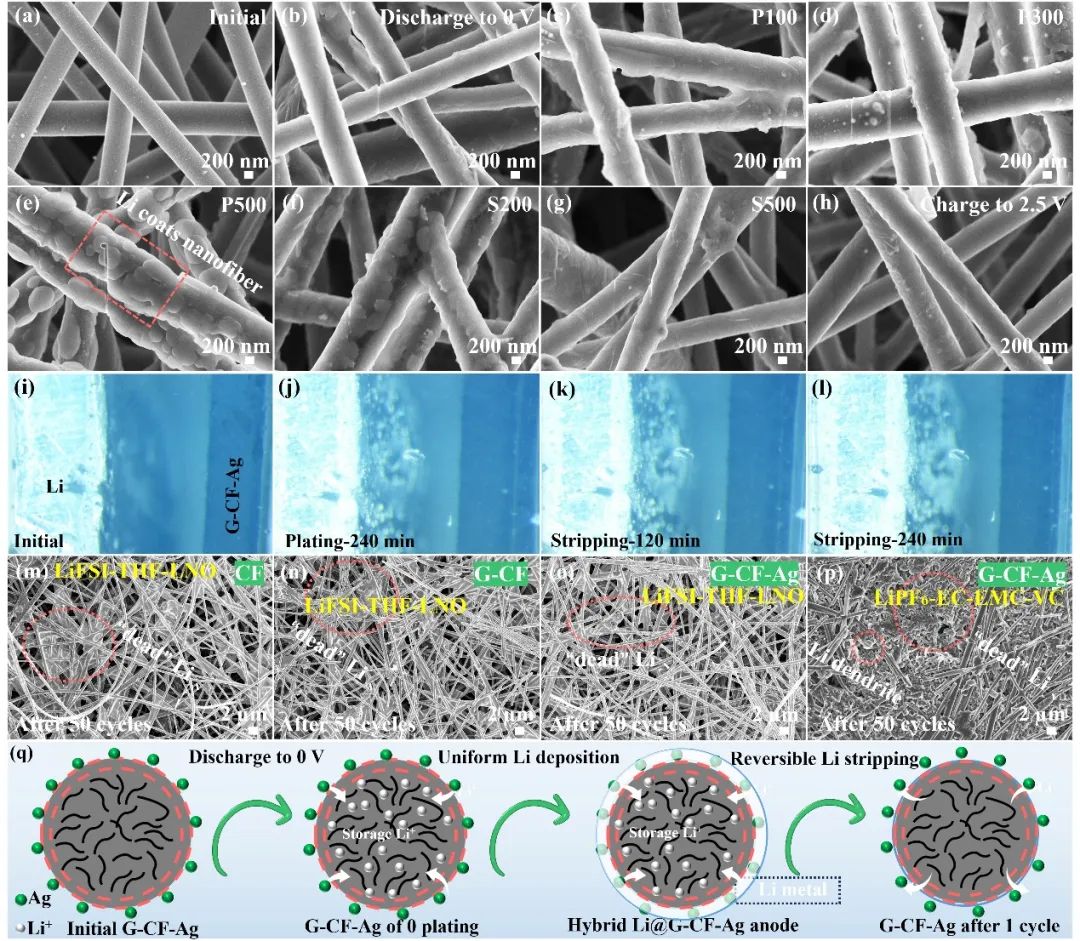

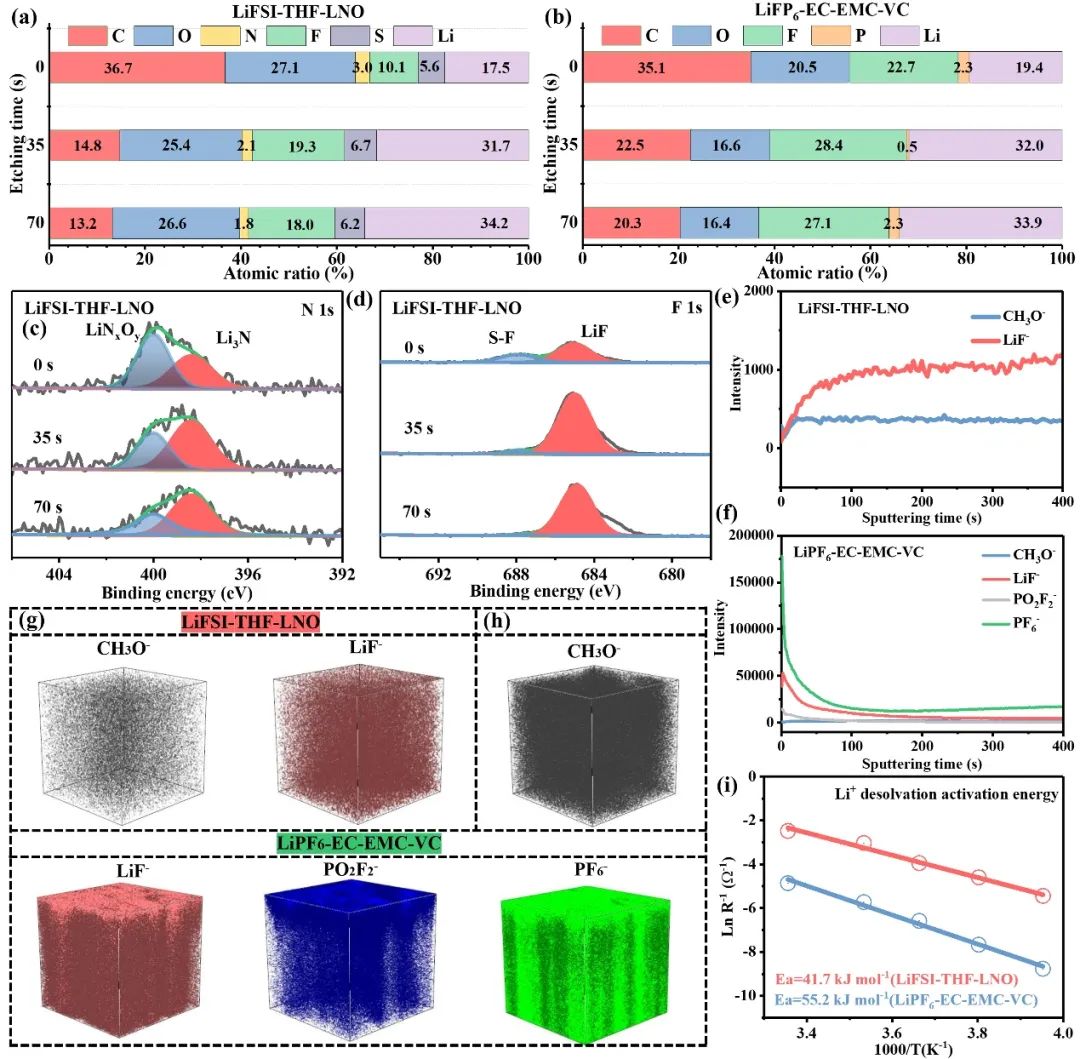

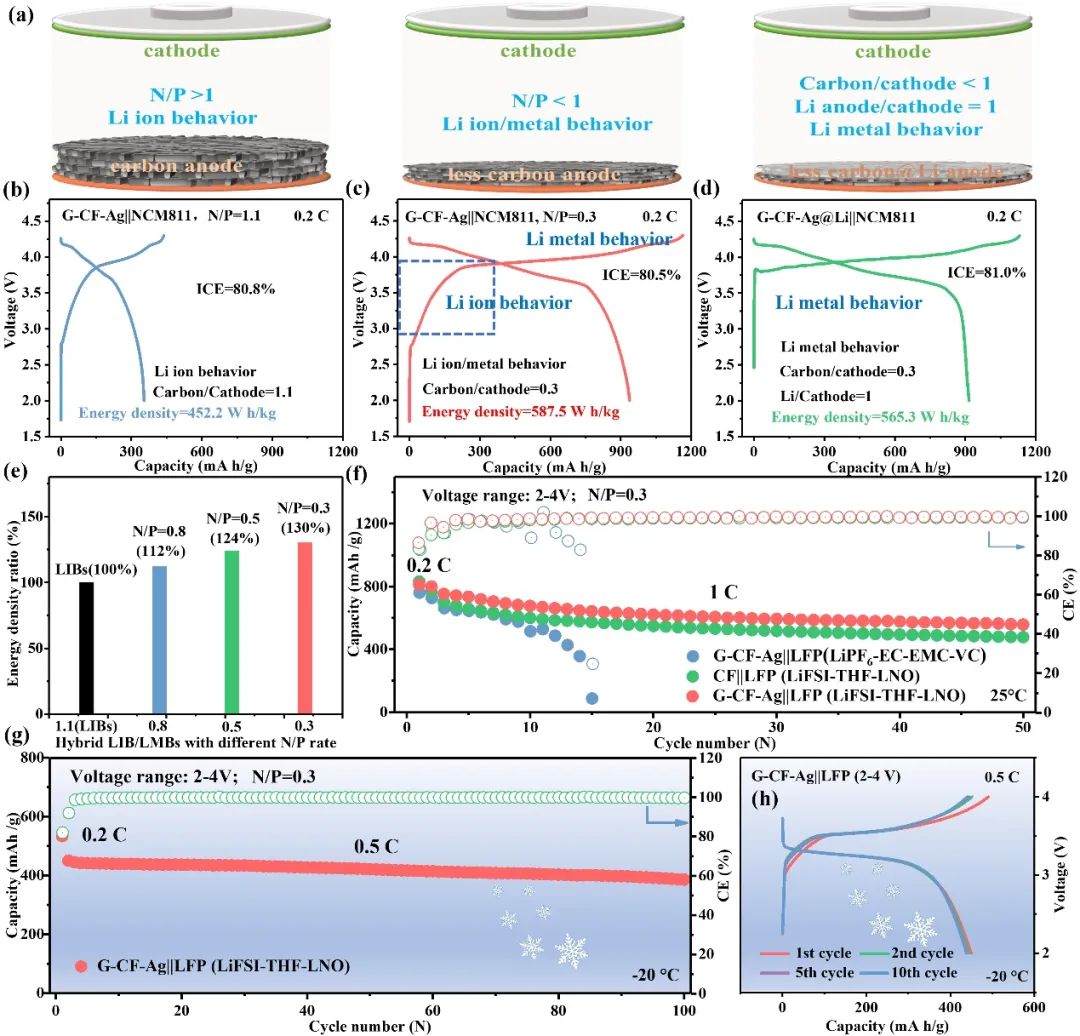

2025年3月20日,厦门大学郑志锋教授、广西大学梁立喆老师等人在Advanced Functional Materials上发表了题为“Interfacial Chemistry and Lithiophilicity Design for High Energy Hybrid Li-Ion/Metal Batteries in a Wide Temperature Range”的论文。本研究提出了一种创新的材料设计策略,通过两步闪蒸焦耳热法(FJH)制备了由石墨化层包覆的碳纳米纤维并均匀分布银纳米颗粒(G-CF-Ag),以优化混合锂离子/金属电池的性能。G-CF-Ag中的Csp²碳结构显著减少了与电解液的副反应,而银纳米颗粒则增强了亲锂性,诱导锂的均匀沉积和剥离。结合1M LiFSI-THF-0.5 wt.% LiNO₃弱溶剂化电解液的设计,实现了锂离子在快速充电和低温条件下的高效传输。实验表明,G-CF-Ag||Li电池在500 mA h g⁻¹的高锂负载下展现出82.2%的首次库仑效率(ICE),并在2 C倍率下循环150次后保持99.1%的平均库仑效率(CE)。此外,该电池在-20°C至50°C的宽温度范围内表现出优异的稳定性。在超低N/P比(0.3)条件下,G-CF-Ag||NCM811全电池实现了937.6 mA h g⁻¹的放电容量和587.5 W h kg⁻¹的高能量密度,而G-CF-Ag||LFP全电池在相同条件下展现出良好的循环稳定性。这些成果为高能量密度混合锂离子/金属电池的设计提供了重要的理论和实验依据,推动了锂金属电池在极端条件下的应用发展。

总之,本研究通过设计一种由石墨化层包覆的碳纳米纤维并均匀分布银纳米颗粒(G-CF-Ag),结合弱溶剂化电解液的优化,显著提升了混合锂离子/金属电池(LIB/LMBs)在高锂负载条件下的性能。研究发现,G-CF-Ag中的Csp²碳结构有效减少了与电解液的副反应,而银纳米颗粒则显著增强了亲锂性,诱导锂的均匀沉积和剥离。通过1M LiFSI-THF-0.5 wt.% LiNO₃电解液的界面化学调控,实现了锂离子在快速充电和低温条件下的高效传输。实验表明,G-CF-Ag||Li电池在500 mA h g⁻¹的高锂负载下展现出82.2%的首次库仑效率(ICE),并在2 C倍率下循环150次后保持99.1%的平均库仑效率(CE),同时在-20°C至50°C的宽温度范围内表现出优异的稳定性。此外,G-CF-Ag||NCM811全电池在超低N/P比(0.3)条件下实现了587.5 W h kg⁻¹的高能量密度,而G-CF-Ag||LFP全电池在相同条件下展现出良好的循环稳定性。这一研究为高能量密度混合锂离子/金属电池的设计提供了重要的理论和实验依据,推动了锂金属电池在极端条件下的应用发展。未来研究可进一步优化材料结构和电解液配方,探索新型界面化学机制,以实现更高的能量密度和更广泛的环境适应性。

文献信息:Interfacial Chemistry and Lithiophilicity Design for High Energy Hybrid Li‐Ion/Metal Batteries in a Wide Temperature Range. Taiyu Lyu;Meina Huang;Jinping Xu;Xin Lin;Xin Xiao;Lizhe Liang;Cheng Zhang;Dechao Wang;Zhifeng Zheng. ISSN: 1616-301X , 1616-3028; DOI: 10.1002/adfm.202500212. Advanced functional materials. , 2025

锂电联盟会长向各大团队诚心约稿,课题组最新成果、方向总结、推广等皆可投稿,请联系:邮箱libatteryalliance@163.com或微信Ydnxke。