1. 工作原理

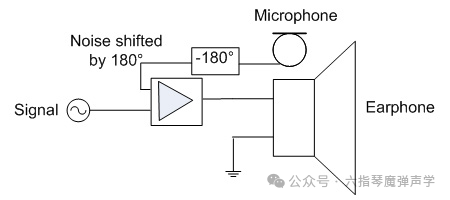

ANC 电路基本上是一个环路控制电路,其中涉及一个或多个麦克风、一个耳机(扬声器)和一个 ANC 控制电路。

一个电信号(语音或音乐)被送入 ANC 控制电路,一个噪声电信号被麦克风拾取,相移 180 度后也被送入 ANC 控制电路。麦克风的位置应能最好地拾取背景噪声。通过将噪声信号相位偏移 180 度,背景噪声将被理想地消除,只有纯净的语音或音乐信号才会到达耳机,从而不会有噪声传入听者的耳朵。

2. 三种不同的拓扑结构

– 前馈、反馈和混合 –

虽然 ANC 的基本概念相同,但在耳机/耳麦中可以通过三种不同的方式实现。如下所述,每种原理都各有利弊:

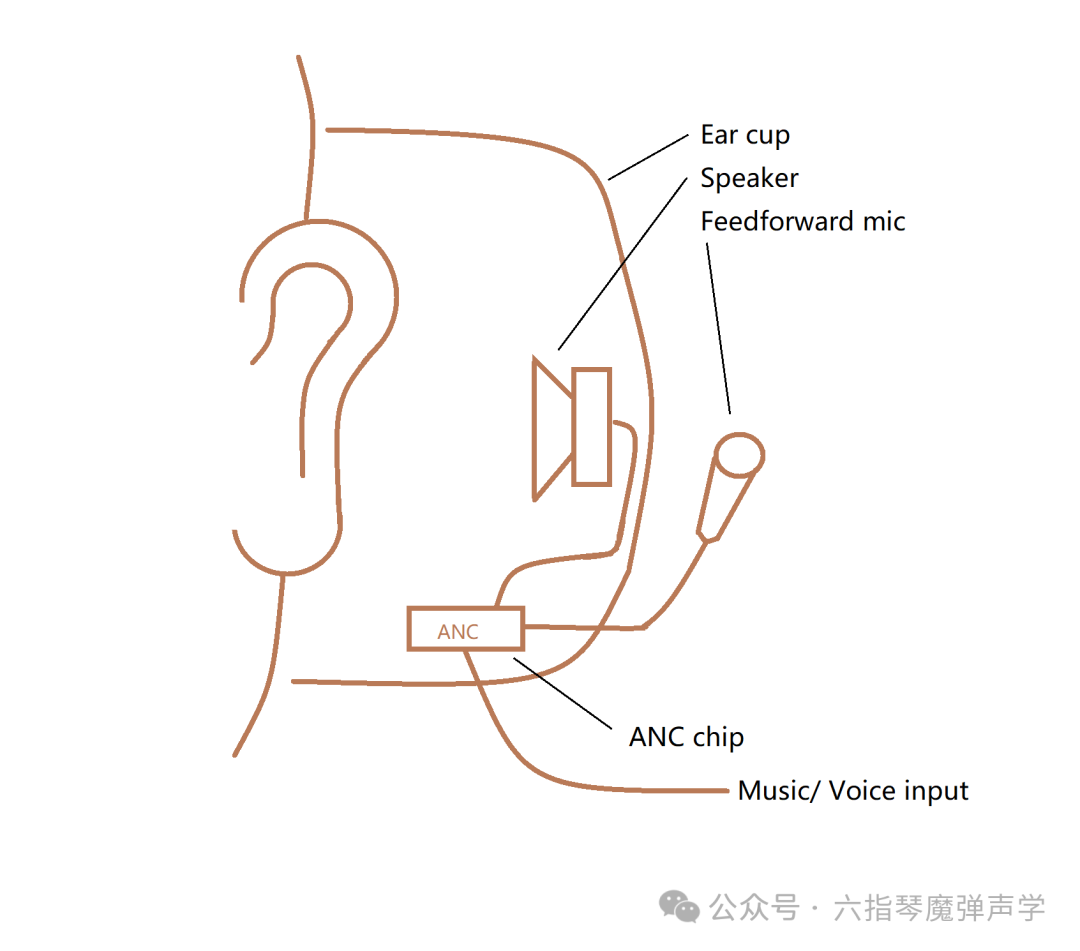

前馈ANC(耳罩外的麦克风)

在前馈式设计中,麦克风放置在耳罩外。在这种情况下,麦克风会先于听者检测到噪音。

ANC 电路会处理噪音并产生抗噪信号,然后将其发送到耳机。

利

麦克风能及早捕捉到噪音,因此有更多时间做出反应并产生抗噪效果。因此,在理想条件下,降噪频率可达 1-2 千赫兹。

由于不涉及反馈回路,因此不会出现稳定性问题。

作为额外功能,前馈麦克风可用于 “外部监听”。

弊

由于噪声一旦被接收,“工作 ”就已经完成,因此没有办法对性能进行自我修正。例如,如果聆听者将耳机不正确地放入耳朵,或者噪音从一个意想不到的角度传入,都可能导致噪音放大。

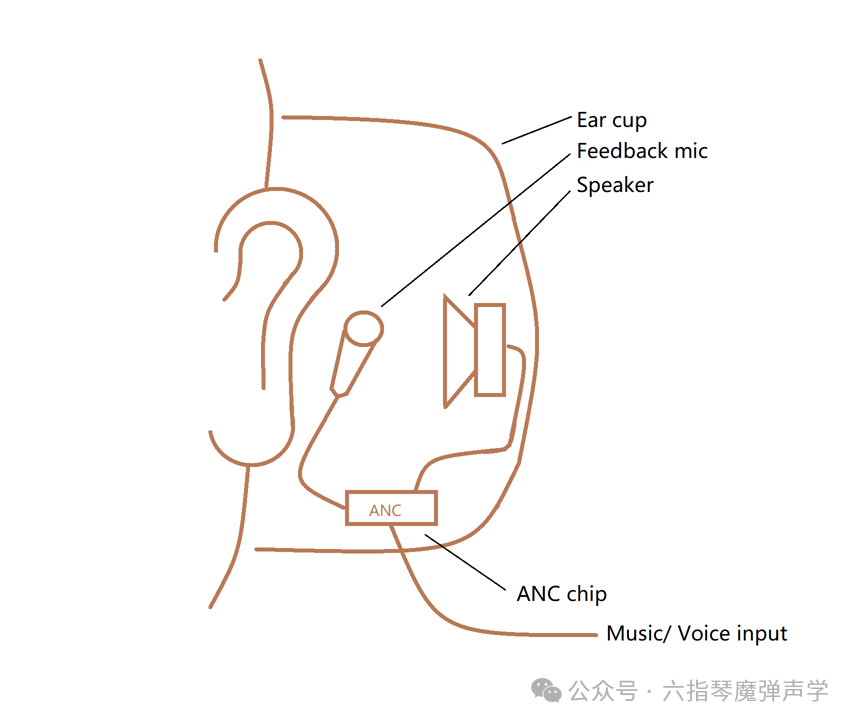

反馈ANC(耳罩内的麦克风)

在反馈设计中,麦克风置于耳罩内和扬声器前方,“听到 ”所产生的信号的方式与听者完全相同。

利

由于麦克风 “听到 ”的正是听众听到的声音,因此反馈 ANC 可以更好地适应任何传入的变化并纠正信号。即使耳机佩戴不正确,ANC 性能仍会在一定程度上发挥作用。

弊

这种设计无法像前馈 ANC 那样处理更高的频率。此外,这种方法将传入的音乐/语音与噪声一并处理,有可能会过滤掉音乐/语音的低频部分,导致声音重现质量下降。

反馈回路导致不稳定(振荡)风险。

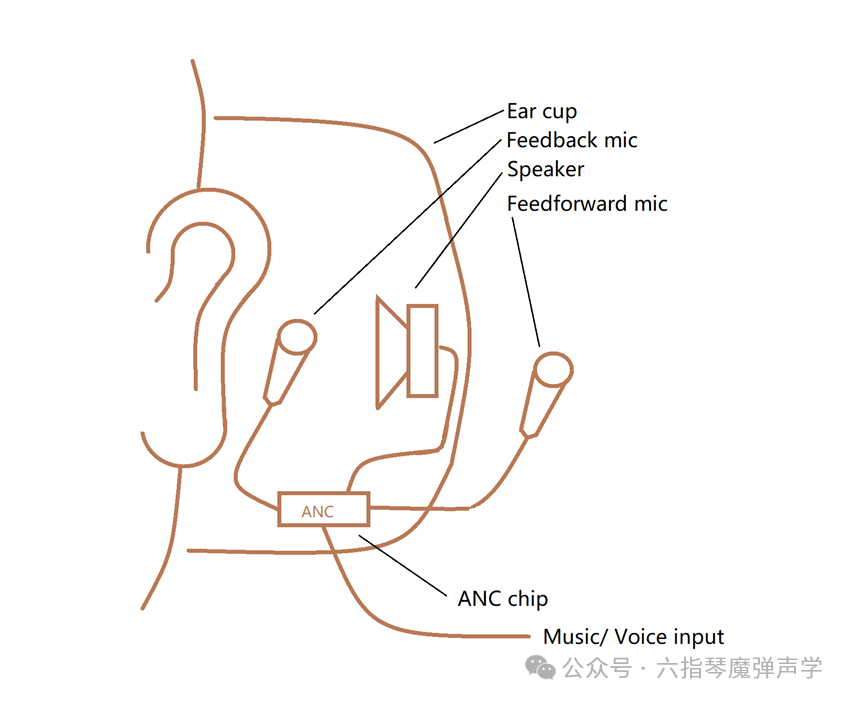

混合ANC(耳罩内外的麦克风)

混合 ANC 设计将前馈和反馈 ANC(麦克风置于耳罩外部和内部)两大优势结合在一起。

利

它能在更宽的频段抑制噪音,适应并纠正误差,而且对佩戴耳机的人的方式不那么敏感,可谓两全其美。

混合解决方案中的 FF 和 FB 性能是完全独立的,因此可以根据需要单独开启或关闭。

弊

两个或更多的麦克风需要更强的处理能力和专业知识,而且由于更多的麦克风会产生更多的内部噪声,因此需要昂贵的高性能麦克风。因此,总的来说,这种混合 ANC 方法的成本会更高。

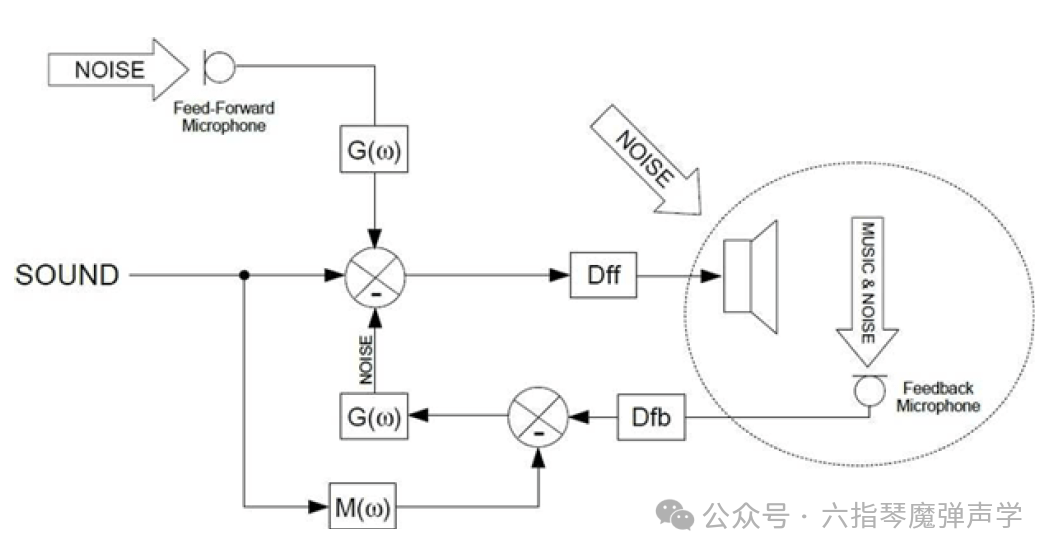

混合 ANC 设计的原理模型如下图所示

3. 对 anc 性能的限制

- 理想理论遭遇世界局限

如果所有条件都很理想,上述 ANC 原理就能在很宽的频率范围内发挥作用。实际上,有许多因素限制了 ANC 在较高频率下的性能。

延迟,数字域

在数字域处理信号时,会出现一些延迟问题,从而影响 ANC 性能。理想情况下,处理过程应该是零延迟,但这是不可能的。由于涉及的信号频率波长较短,这种延迟对高频 ANC 的影响最大。

可接受的数字群延迟通常低于 5 微秒。

声音(模拟)延迟通常可以忽略,因为它的范围在 5-10 µsec 之间,不会对总延迟产生重大影响。

模拟域

在模拟域中,一个重要的限制因素是用户耳中系统传递函数的方差。频率越高,这种方差就越大,传递函数的相位也会发生多次快速偏移。由于 ANC 的基本应用是在反相位中添加噪声信号,因此许多快速的相位偏移当然会大大增加任务的复杂性。事实上,在较高频率下,噪声电平极有可能因此而升高,甚至进入一个不稳定的环路,找到自己的共振频率,变成一个振荡器。

由于这些原因,ANC 性能通常被限制在 1.2kHz 左右的频段。这也是有道理的,因为耳机/耳机的机械结构可在 1.2 千赫以上提供稳固的被动背景噪声衰减,从而使 ANC 在此频率范围内失效。

ANC 系统中要素的局限性

ANC 系统有三个主要元素:

麦克风

驱动器(扬声器)

ANC 处理器芯片

理想情况下,这些元件在较大的动态范围内完全线性,具有平坦的频率和相位响应,并且没有内部噪声。如果是这样的话,设计 ANC 应用将是小菜一碟。遗憾的是,我们必须面对现实: 现代驻极体或 MEMS 麦克风具有相当高的动态范围、适中的噪声系数以及相当平坦的频率和相位响应。ANC 处理器也是如此,如前所述,它 “只是 ”增加了一些时间延迟。但说到扬声器,情况就完全不同了。由于尺寸限制(尤其是入耳式耳机),必须选择相当小的扬声器(直径 8 毫米至 15 毫米),因此一些性能参数变得相当具有挑战性。

4. 设计参数

主要参数: 最大声压级

如果 ANC 性能能够处理真正的高噪声声压级,例如 140 分贝声压级(交通噪声飞机起飞声、喊叫声、建筑施工机械活动声等),那么扬声器也应能够处理这些声压级,而不会出现明显的失真,并知道噪声信号必须根据 ANC 环路以反相方式再现。要做到这一点,扬声器必须能够在不进入压缩模式的情况下实现非常高的膜冲程。扬声器的直径越小,就越需要大的膜冲程。

二级参数

接收机应用的下列参数是次要的,因为它们与所选 ANC 数字系统中可用的滤波器阶数密切相关。几乎所有以下参数都可以通过无限制地使用滤波器数量来补偿,但代价是 ANC 电路的成本以及功耗的增加。因此,良好的工程实践是,在依赖更多的 ANC 滤波器阶数之前,先优化以下参数。

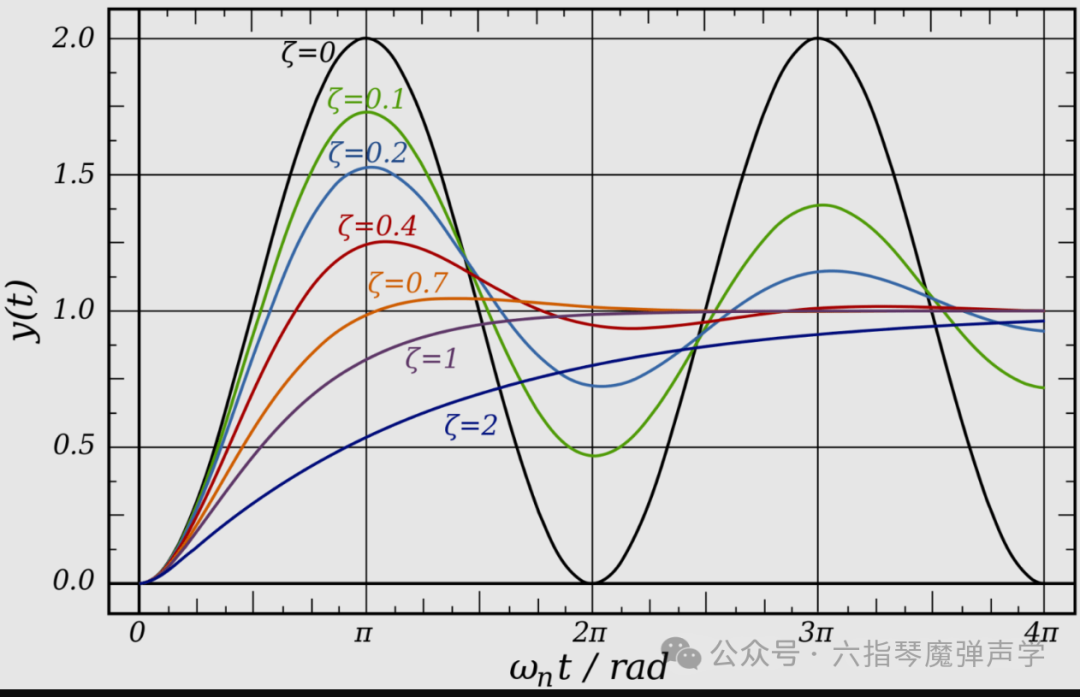

阻尼比

整个接收机应用的阻尼比ζ(zeta)应调至 0.7 左右,以实现电信号到声学信号的最佳再现(电信号的最佳镜像)。电信号与声信号的最佳镜像(由接收器再现)对于确保 ANC 环路的最高线性度,从而获得最佳 ANC 性能非常重要。约 0.7 的阻尼比是足够快的上升时间和系统共振频率后振铃最小化之间的最佳折衷。

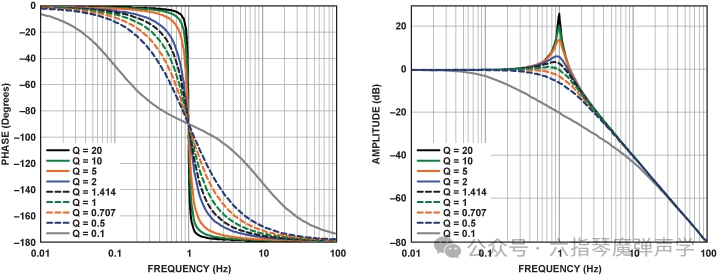

在频域中,我们通常会表示共振系统的品质因数(Q 因子)。阻尼比和品质因数之间的关系式为 (1)

ζ=1/(2*Q)

通过公式 1 可以计算出,阻尼比在 0.7 左右时,Q 系数为 0.7(称为临界阻尼)。这意味着,在频域中,您需要一个临界阻尼系统来实现最佳 ANC 条件。

系统的总 Q 值与接收器的总 Q 值不同。扬声器的总 Q 因子必须主要由一个非常强的磁铁系统控制,它能将 Q 因子降低到 0.7 的理想值,但通常这还不足以达到 0.7 的临界阻尼系数。其余降低系统 Q 因子的方法是在扬声器后侧进行网状调谐和/或在耳机/耳机的后泄声孔上覆盖网布。

因此,根据公式 1,当调谐 Q 因子约为 0.7 时,阻尼比也将约为 0.7。

相位响应

扬声器的相位响应在 1.2 kHz 左右时,必须具有最小的相移和平滑的响应,这样 ANC 处理器才能处理信号。因此,这一频率范围内的共振必须保持在最低水平。最好只有由运动质量(线圈和膜)和膜的顺应性决定的机械共振。这种共振在动圈扬声器中是不可避免的,但必须尽可能降低共振频率,因为它位于降噪频带之外。

可以看出,0.7 的阻尼比(等式 1)将产生最平滑的相位响应,从而获得最佳 ANC 反相位校正条件。

结论是,0.7 的系统品质因数可确保接收器输出的电信号与声信号之间的最佳转换,而这正是系统获得最佳线性度和最平坦相位响应的必要条件,可确保 ANC 环路获得最佳反相条件。

文章来源:Ole Wolff 官网