点击上方,选择“置顶/星标公众号”

大家好,我是麦鸽。

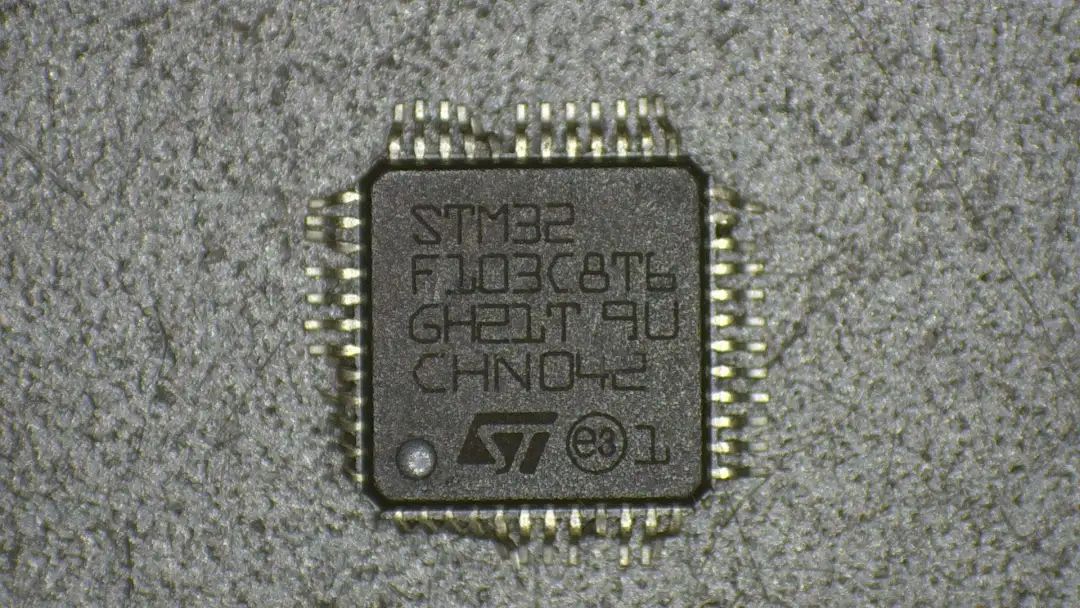

去年在开发一款电机驱动器时,我曾从某电商平台低价购入一批“STM32F103C8T6”,结果在项目调试阶段发现定时器频繁失灵,代码烧录时甚至出现的“设备不匹配”的报错。

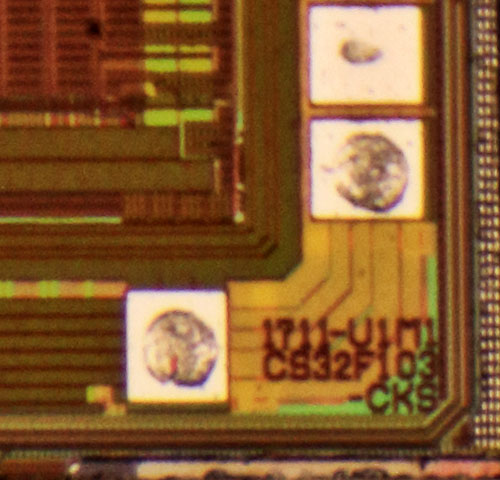

用ST-Link读取IDCODE时,显示数值与正版一致,但丝印模糊如褪色水印,边缘还残留着打磨痕迹——这可能是黑心商家用国产芯片(如GD32或CS32)打磨后重新打标的“李鬼”。

除了闲的蛋疼,外加之前写的这篇文章。让我的好奇心骤增。

又遇“匿名”芯片,这几招让我发现了新大陆 ...

我又从抽屉里翻出一片引脚都快生锈的“STM32F103C8T6”,我决定用暴力的方式一探究竟:拆解芯片,直抵硅片真相。(其实是设备太少😭,只能暴力拆)

拆解工具选用了858+热风枪,温度设定在380度(针对无铅焊料),风压调至最高档,再配一把锋利的斜口钳。

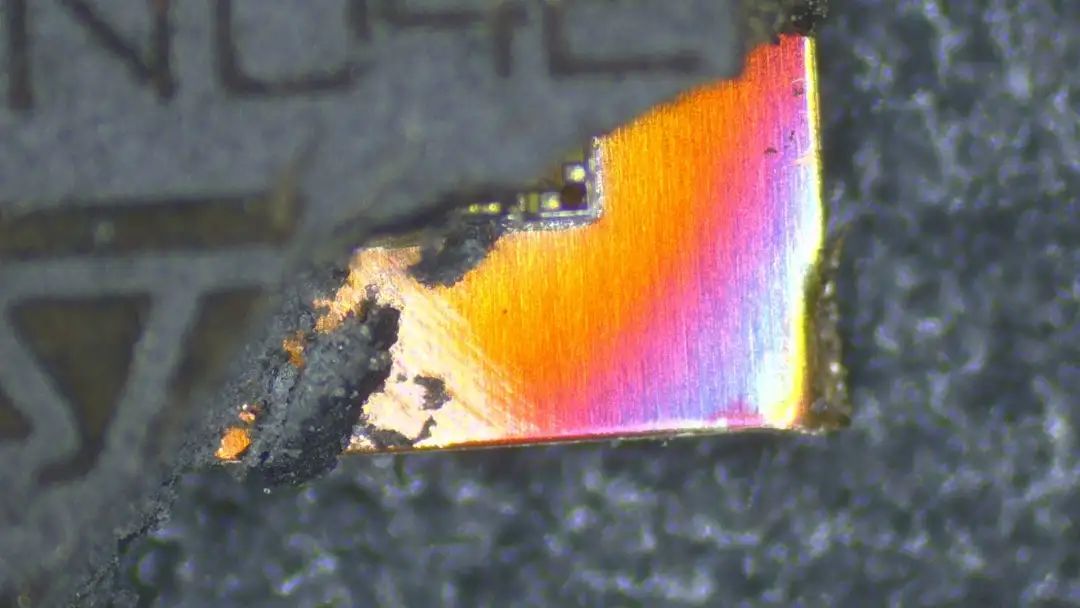

这颗LQFP48封装的芯片被夹具固定,塑封层在高温下逐渐软化,空气中有一股环氧树脂焦化的刺鼻气味。要注意通风,据说这玩意儿有毒。

封装材料的复杂性在此刻显露无遗:

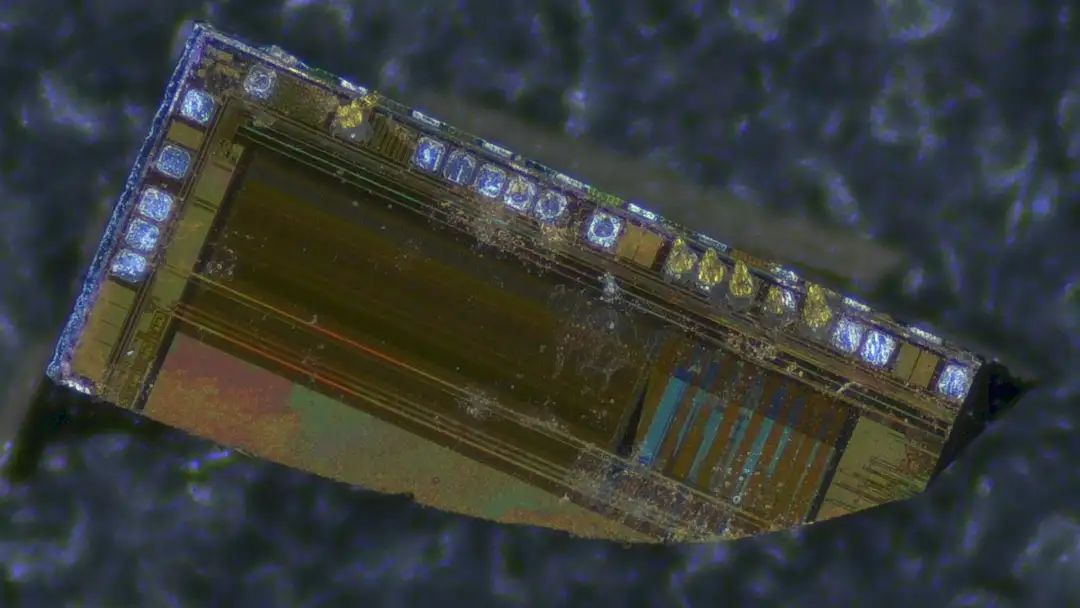

拆除了一部分,芯片已经裸露出一块小的金属片;

不过这种热风枪的方法对于这种封装好像不起作用,我比较心急,就直接上斜口钳去剥了。 最终,硅片在我的暴力拆解下以失败告终。

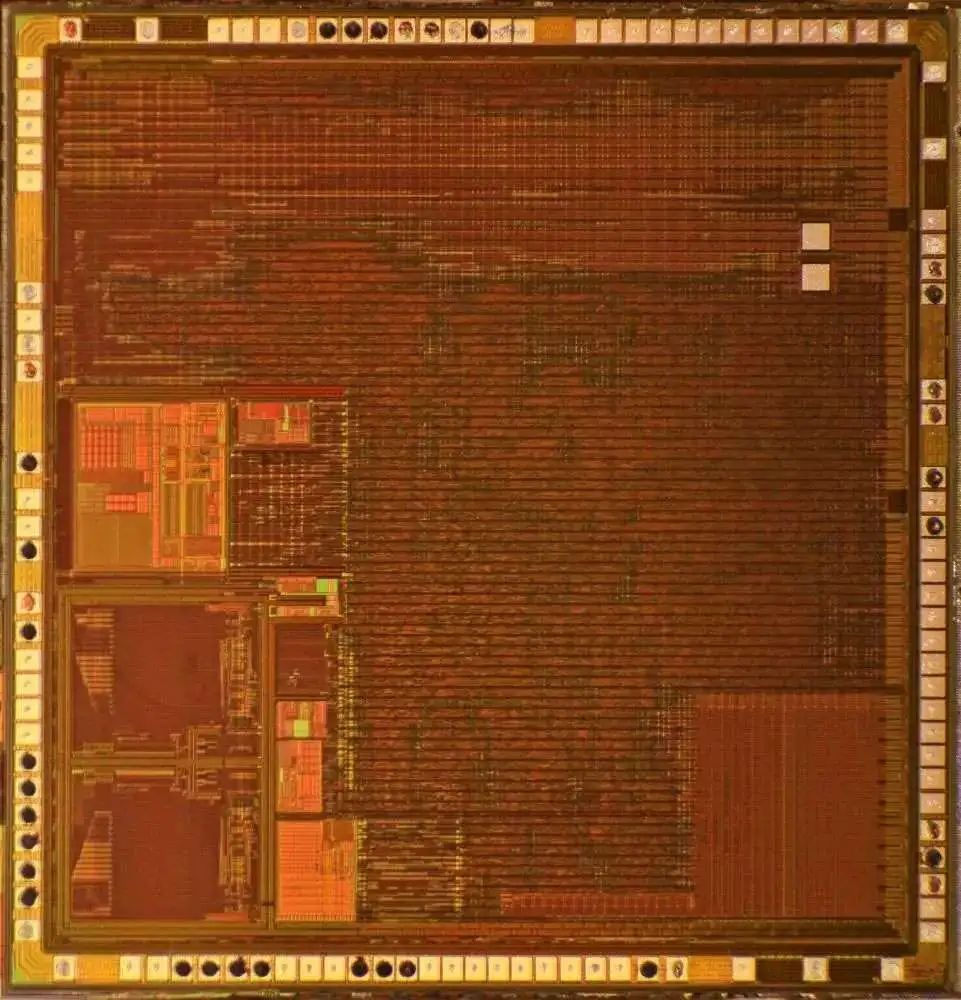

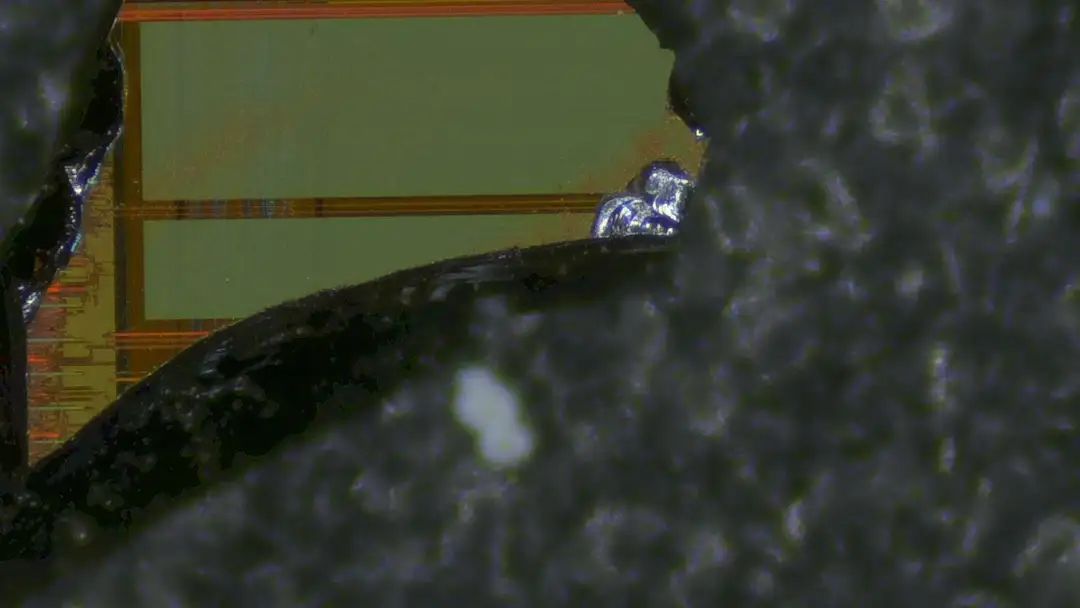

尽管拆解失败,但是有几块硅片碎片,显微镜下的硅片残骸仍透露出一些信息。但是没什么软用,显微镜的倍数不够高。

这次拆解以芯片的支离破碎而告终,很可惜,下次继续。另外也让我更深刻理解芯片制造的精密与脆弱。

当技术黑箱被暴力揭开,我们看到的不仅是硅片上的纳米级沟壑,更是电子产业中真伪博弈的缩影。

🫵兄弟们!一个人单打独斗确实能冲得挺快,但要想走得更远、更稳,还得靠一群志同道合的伙伴啊!

👊 麦鸽的知识星球现在已经聚集了一波人,大家都在这里互相学习、共同进步。

如果你也想找个靠谱的学习圈子。

赶紧 戳链接 🔗 加入我们吧!

在这里,你能读到星球专栏的干货,优质教程,练手项目,随时向麦鸽提问,还能帮你定制学习计划。别犹豫了,兄弟,一起冲!💪

往期推荐