关注「电动车公社」

和我们一起重新思考汽车

去年冬天,合肥安徽合肥科学岛的“东方超环”核聚变发电实验室灯火通明,科学家们正在没日没夜,每天进行100多次的点火实验。

他们希望在2025年来临以前,给国家献上一份新年大礼——在高约束模下完成核聚变的千秒级运行。在此之前,世界上没有任何一个国家做到。

可似乎天公不作美,他们有好几次实验,都在系统运行临近1000秒时失败了,直到2024年的最后一天,始终都与他们定下的目标失之毫厘。

但大多数研究员却并没有惋惜的表情,而是每次实验一停止,马上就收集数据进行分析和处理。

最终功夫不负有心人,在2025年1月20日下午5时20分,实验计时器上不断跳动的数字从个位、十位、百位……最终,计时器定格在1066.76秒。

原本淡定的科学家们这一次沸腾了,有人举臂欢呼,有人拥抱落泪。

他们,成功书写了人类探索可控核聚变的里程碑——在1亿摄氏度超高温工作状态下,系统坚持运行了超过1000秒,打破了可控核聚变运行状态的世界纪录。

“亿度千秒”的完成,预示着我们向解决能源危机的“终极答案”可控核聚变,又迈进了一大步。

就在不久之前,中核集团聚变领域的首席科学家段旭如,在接受媒体采访时明确说明了可控核聚变落地的时间线——

“2050年前后,我国有望实现可控核聚变的商业化发电”。

也就意味着,我们有望在有生之年,一起见证人类彻底解决能源危机时代的来临。

那么,可控核聚变到底牛在哪?还需要克服哪些技术难题?

今天,社长就借着这个话题,跟大家用尽量通俗易懂的方式好好聊一聊。

01. 为何核聚变是终极能源方案?

众所周知,一颗核裂变原子弹的威力,足以顷刻间毁灭一座城市。

但如果不拿核裂变当炸药用,让它在可控范围内安静、平稳的运行,就能给整个城市提供充足、稳定的电力,于是就有了现在的核电站。

不过,核裂变发电目前还是存在不少弊端的。

首先就是核废料带来的放射性污染问题,一旦出现核事故,对环境的影响十分巨大,俄罗斯的切尔诺贝利核电站、日本的福岛核电站,都是血淋淋的案例。

其中的“罪魁祸首”,就是核燃料铀-235衰变后产物,具有极强的放射性,强辐射会对周围的人和动物产生极大的安全隐患。

核裂变废料的成分十分复杂,包括铀、钍、镎、镅、锔等等……需要数万年才能衰变至安全水平。

所以大部分核电站出于安全考虑,都会选择将核废料塞入特制的防辐射密封罐中,要么深埋地底要么投入海底,再加上核废水处理等等,会导致核废料处理成本极高。

另外,可用于做核燃料的可裂变铀矿也特别有限,目前全球范围内已探明的可采集资源仅为600万吨,和石油天然气一样,长期开采也会面临资源枯竭的一天。

相比之下,核聚变发电就有比较明显的优势了。

首先,地球上的核聚变燃料,远比核裂变燃料丰富。

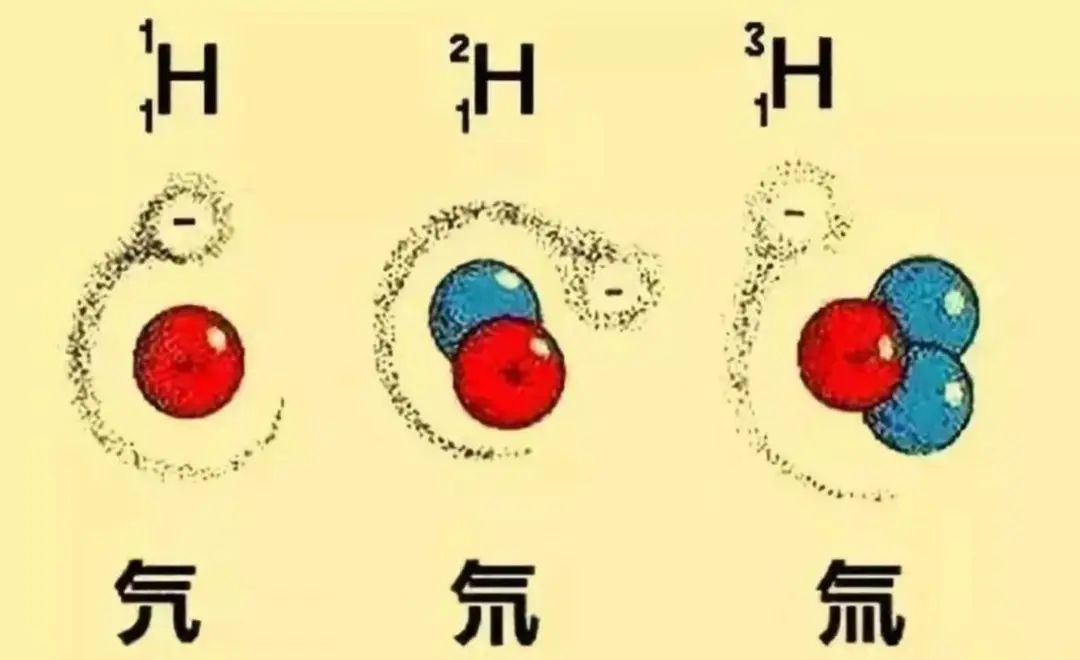

核聚变燃料采用的是氢的同位素氘和氚。

氘正常情况下海水里就有,每升海水中大约还有0.03克的氘。由此换算,理论上地球上

尽管氚在自然界储量非常稀少,自然界仅有3.5公斤左右,但可以用中子轰击锂原子等方式进行制备。

而核废料方面,核聚变产生的污染也远比核裂变要小。

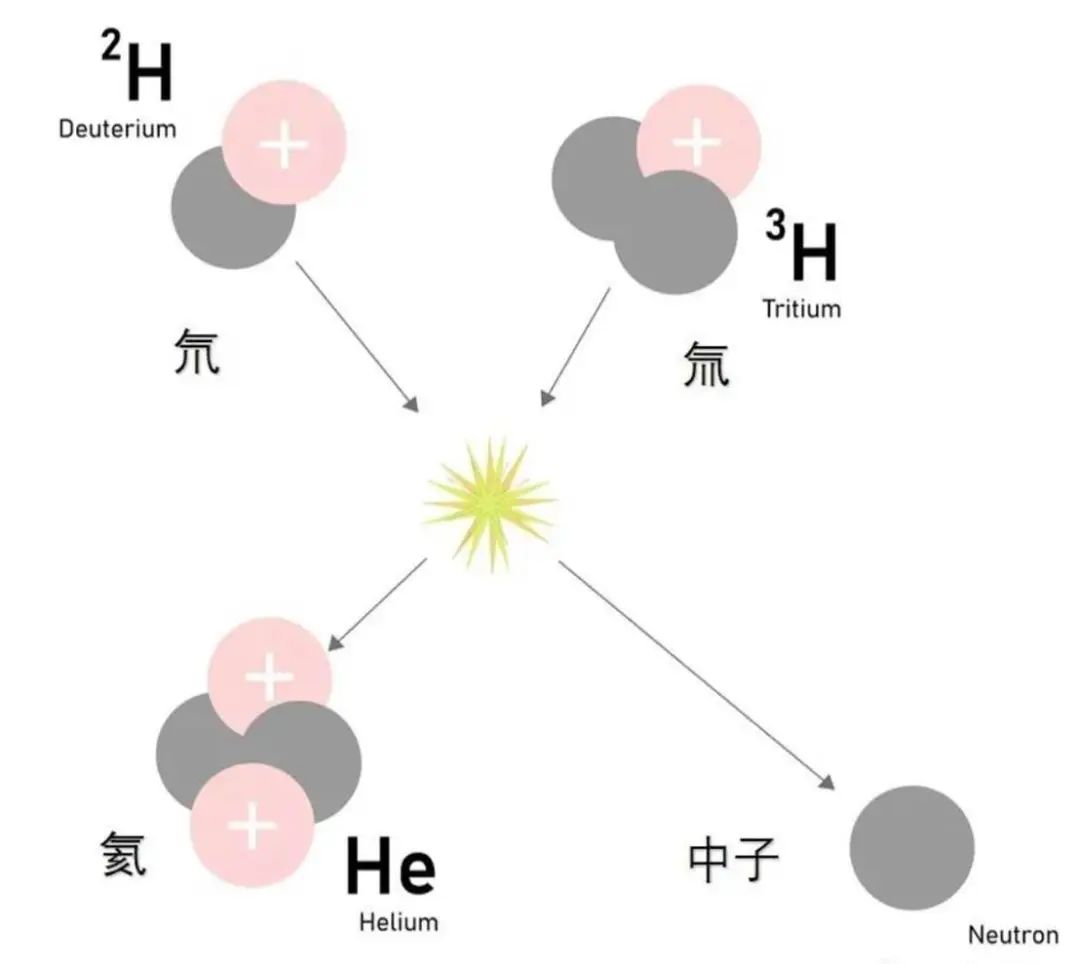

就拿氘-氚核聚变反应为例,氘原子和氚原子在高温高压下相互碰撞,结合为一个氦并释放出一颗自由中子,并释放出大量能量。

氦是一种“人畜无害”的惰性气体,空气里本身就存在,不具有放射性,庙会里卖的氢气球充的就是氦气。

释放出的中子,虽然一定程度上会导致核聚变容器遭到轰击而带有一定辐射,但十几年就能失去放射性,与裂变废料影响的数万年相比,简直不要太短。

当然,核聚变之所以被科学家们寄予厚望,除了原料足、污染小以外,更重要的是反应能量大。

理论上,同等质量条件下,氘-氚聚变释放的能量,是铀裂变释放能量的4倍之多!

粗略估算,地球上的核聚变燃料,足够人类使用数百万年的时间,一旦实现可控核聚变,意味着人类进行跨太阳系探索将成为可能。

这也是为什么,可控核聚变会成为公认的“终极能源方案”。

尽管核聚变的优点数不胜数,但唯一一个缺点却是致命的——

核聚变的能量太过巨大,导致截至目前人类都无法做到像控制核裂变一样,控制住核聚变。

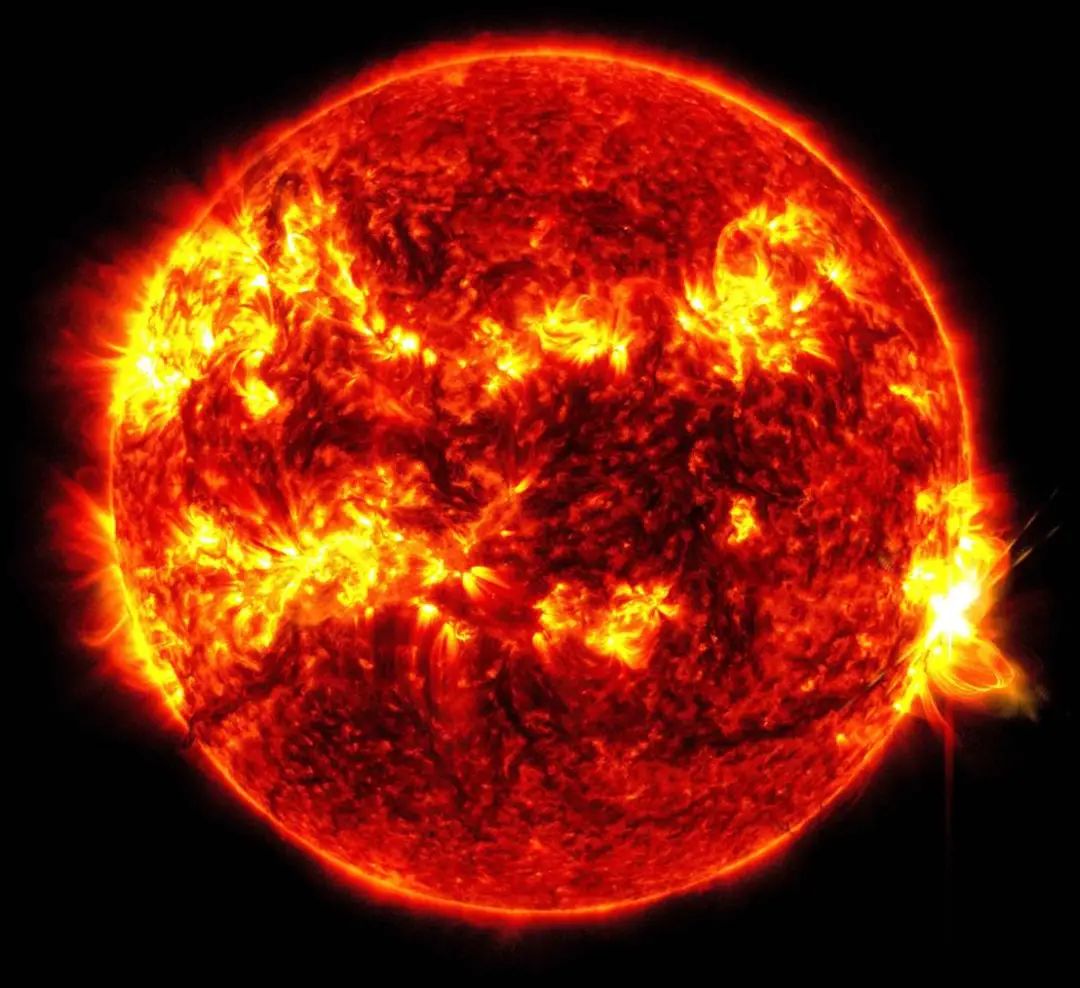

为地球提供阳光的太阳,本质上就是一个巨大的核聚变火球。太阳核心的温度高达1500万℃,而表面温度也高达5500℃,这使得任何与太阳贴得过近的物体,即便是地球上最耐高温、熔点在3000℃的钨也扛不住。

而核聚变反应堆,本质上就是个“人造太阳”。想要控制核聚变,就像把一头凶猛无比的野兽,变成人畜无害的宠物一样。

一代又一代科学家们费尽千辛万苦,就是为了探寻一种可以扛得住核聚变的“容器”,让其稳定运行为己所用的方法。

02. 如何锁住“人造太阳”?

从微观层面上来看,氘和氚发生的核聚变反应,就是氘和氚原子高速碰撞带来的结果。

粒子碰撞需要足够的动能,而粒子动能则和温度直接相关,必须加热到1亿摄氏度左右,氘原子和氚原子才会发生碰撞。

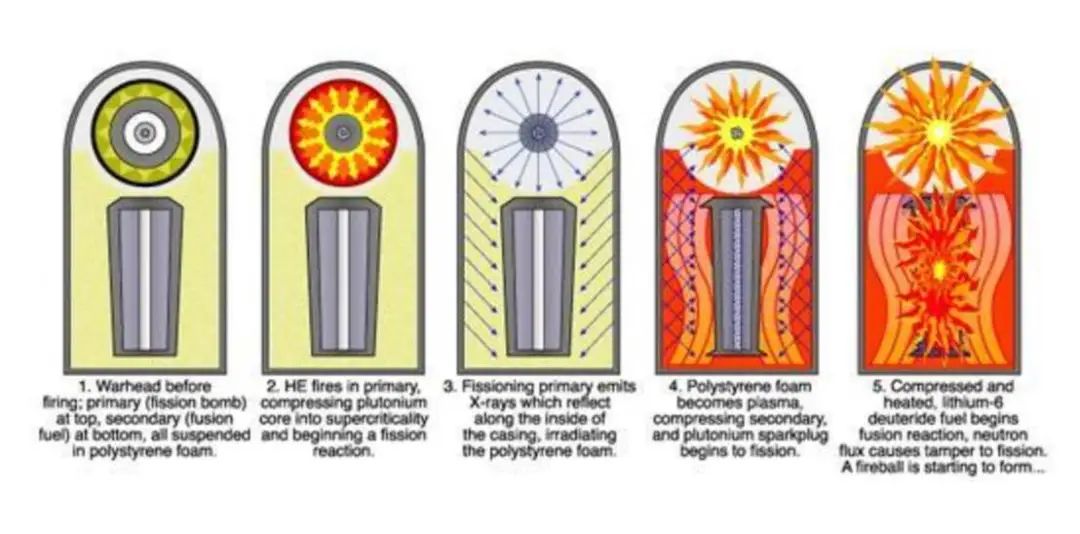

氢弹作为人类目前唯一可以实现的核聚变产物,其引爆所需要的高温,就是靠内部的一颗小型核裂变弹作为引线的。

文章开头提到的,中国“东方超环”创下世界纪录的运行温度,已经达到了1亿℃,远超太阳核心温度6倍还多。

那么,“东方超环”到底是通过什么方式控制住这超高温的呢?

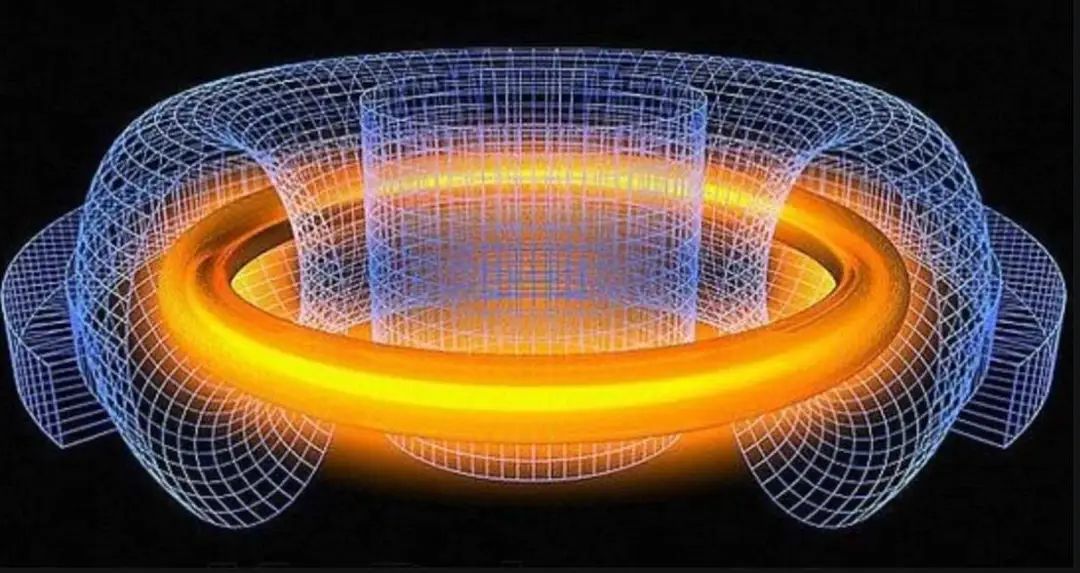

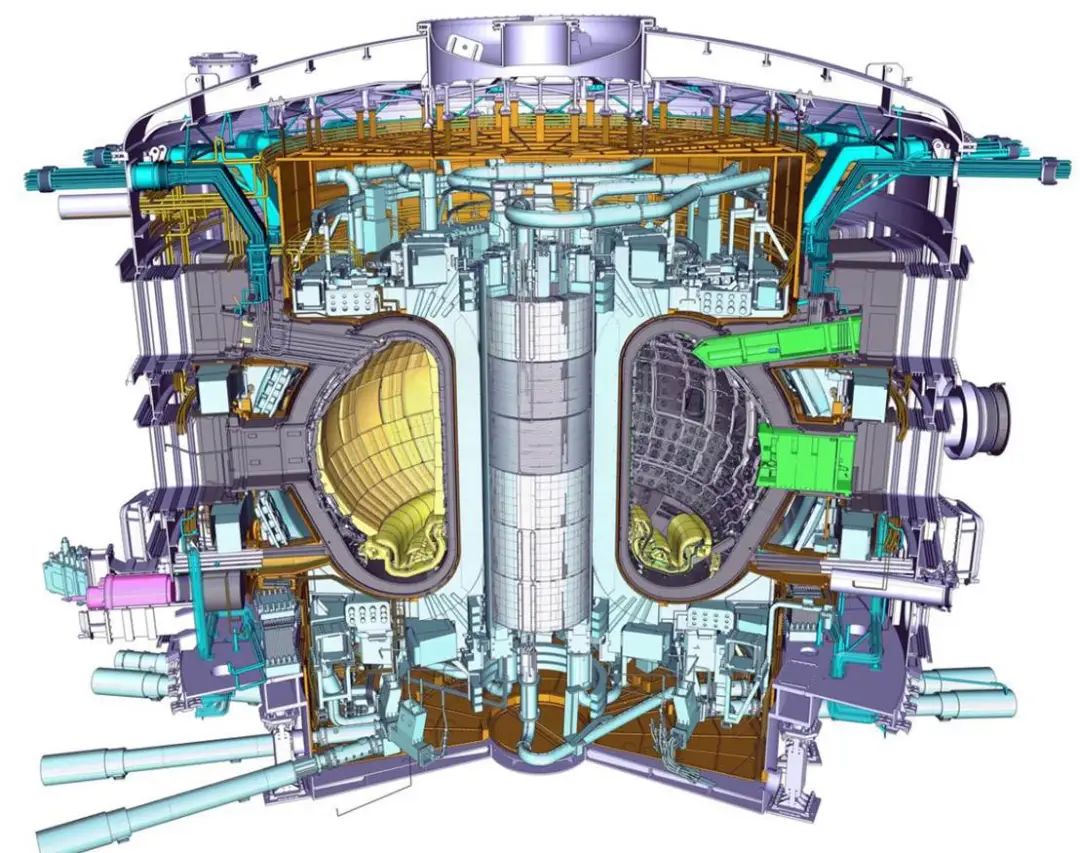

这就不得不提一下东方超环的核聚变约束装置了——“托卡马克”。

托卡马克装置是上个世纪50年代,由苏联“氢弹之父”萨哈洛夫发明的。

在俄语中,托卡马克(TOKAMAK)是由“环形”(toroidal)、真空室(kamera)、磁(magnit)、线圈(kotushka)几个词组合而成。

顾名思义,既然世界上不存在任何材料,能扛得住核聚变等离子体这么高的温度,那干脆就不要让任何材料直接接触等离子体不就行了。

托卡马克装置的核心原理,就是靠磁场这个“无形的锁”,对核聚变等离子体进行约束控制。

从结构上来看,托卡马克装置的“锅炉”,长得有点像轮胎,它其实是一个环形的封闭磁场。

当环形磁场强度增加时,氘原子和氚原子就会受洛伦兹力的影响,在“轮胎”里持续转圈圈。

就像行星绕着恒星转一样,在磁场的束缚下,氘原子和氚原子会按照既定轨道运行,不会脱离磁场的约束。

随着环形磁场强度越来越高,氘原子和氚原子转的越来越快,温度越来越高。

当反应堆温度达到既定温度时,氘原子和氚原子就会发生碰撞,核聚变反应一触即发。

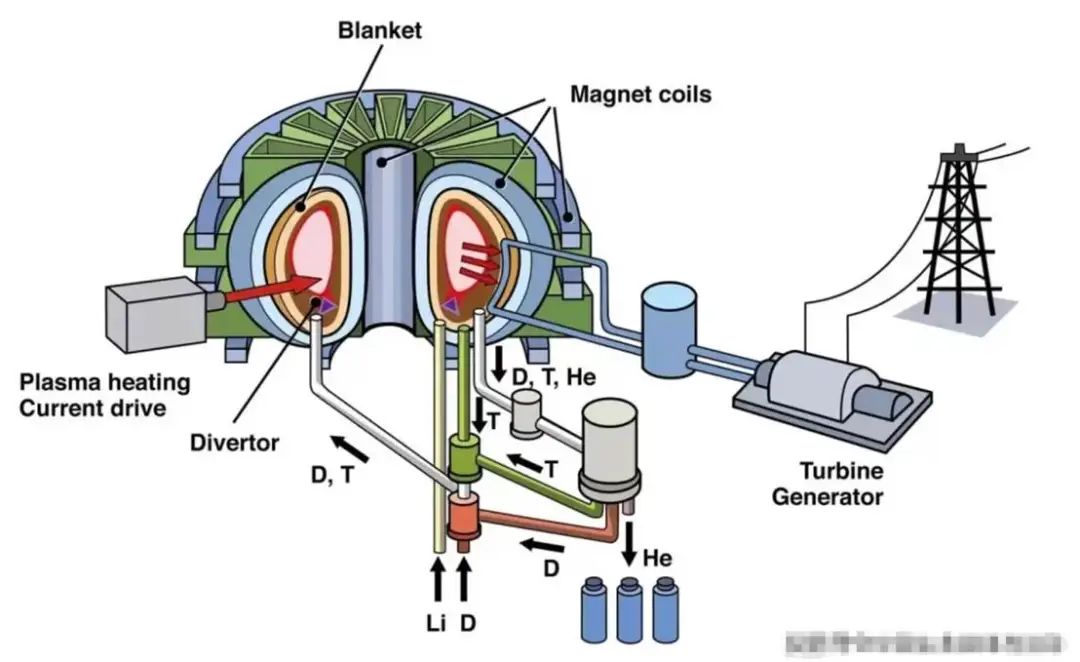

核聚变产生的热能,会用类似火电站或核电站“烧开水”的发电方式,将水或其他导热介质烧成蒸汽,推动汽轮机做功进行发电,然后再通过冷却装置将蒸汽冷却成液态,重新投入循环使用。

托卡马克装置的优点在于,不需要通过核裂变的高温触发核聚变,同时也不需要维持高气压运转,其内部气压甚至比外部空气还要低,想要关闭反应堆只需要切断磁场即可。

即使反应堆出现故障,也不至于酿成大祸,安全性相对较好。

尽管说起来简单,但实际上困难远比想象中要多,就算核聚变等离子体不直接接触容器,仍然需要承受火箭突破地球大气层般的热负荷,运行时间长了之后,同样会烧毁容器。

同时,容器在遭到高能中子轰击之后,不仅仅会让容器带有放射性,还会使得容器出现变脆、起泡等等问题。想要找到既耐高温,又耐辐射的材料,可谓难上加难。

还有就是,装置需要的低温和高温超导材料,在大尺寸情况下,如何保证磁场的均匀性是个难题。

除此之外,里面涉及真空、射频、低温处理、电磁控制等等关键技术,每个细到不能再细的环节,都是影响聚变反应堆运行必不可少的关键。

目前全球的托卡马克式核聚变反应堆,尚未实现能量正输出。即点火所消耗的能量,是高于核反应堆产生的能量的,属于“赔本买卖”。

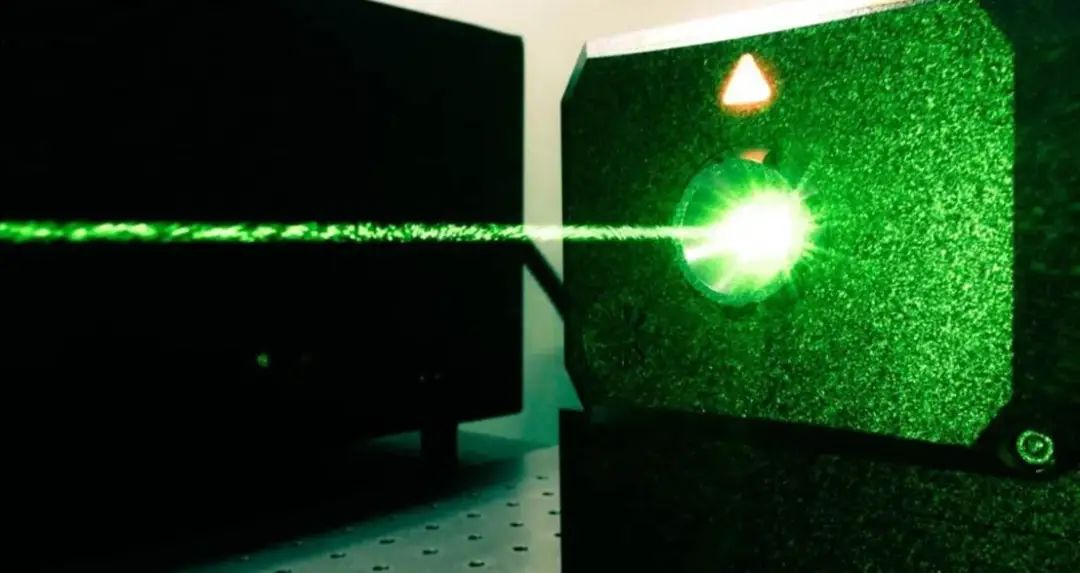

另一边,以美国为主导的另一种核聚变发电路线,激光核聚变反应堆,已经成功实现了能量正产出。

2022年12月,美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室的国家核聚变点火设施,向聚变燃料输入了2.05兆焦耳的能量,产生了3.15兆焦耳的能量输出,输出比输入多50%以上,这是人类首次在可控核聚变实验中实现能量正增益。

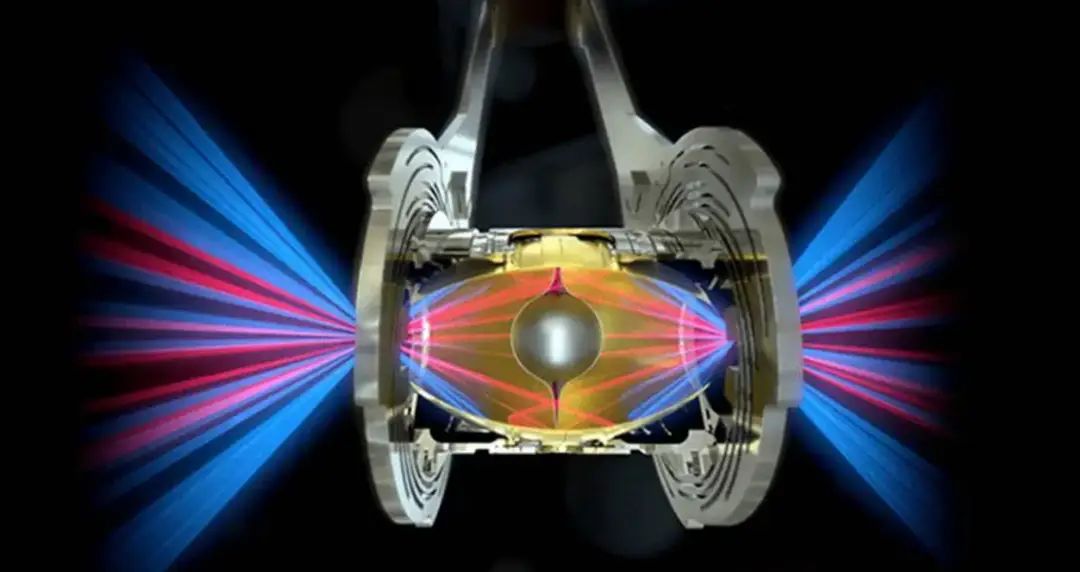

与托卡马克装置的磁力点火不同,激光核聚变反应堆,是将聚变燃料施加高压力,再配合数百道高能激光束汇聚一点进行点火。

反应堆中需要的聚变燃料很少,能量总和比一些裂变核弹还小,甚至还比不上一些大当量的TNT炸药。

尽管已经实现了能量正增益,但维持时间非常短,最近一次公布的持续时间也不过1秒,想要实现长时间运转发电,还有相当长的距离。

此外,虽然这种方案对于约束材料的要求更低,但却需要极其强大的激光器,每十亿分之3秒就要发射一束激光,每束激光能量高达180万焦耳,才有可能将聚变燃料加热到1亿度。

如此强大的激光器,全世界没有几个国家能造出来,况且长时间工作,激光器同样也会面临烧毁的风险。

纵观全球,目前大部分国家探索的可控核聚变路线,都是托卡马克装置,而中国在这一领域目前处于领跑的第一梯队,而美国则坚持选择了激光核聚变路线,属于少数派。

无论哪种技术路线,大家都在争取成为第一个吃到可控核聚变“螃蟹”的人。

03. 写在最后

从2006年东方超环第一次获得核聚变等离子体,2012年首次在2000万℃下运行411秒,再到2021年运行温度首次突破1亿度,再到如今的“亿度千秒”……

这一次又一次里程碑式的跨越,是中国四代核聚变科研工作者,而是多个科研小组共同书写的篇章。

中国在原子能领域起步较晚,彼时还在依赖苏联提供的技术支持与参考,而后来两弹一星的实现,成为了中国核技术追上西方大国的标志。

而如今的可控核聚变,我们不仅在数据上实现了领跑。更关键的是,包括大型超导、电源、真空、加热、射频等关键技术,全部都是由国人自主研发的,这何尝不是一件值得骄傲的事?

太阳日复一日,东升西落,赋予地球光明与生命。

或许“人造太阳”的升起之日,已经近在咫尺了!

点击一下👇不错过更多深度内容