文|乔伊

昨天,宝马在北京研发中心举行“2025宝马中国创新日”,宣布其智能驾趣进入了2.0时代;当天还同时官宣了与阿里巴巴的合作,AI大语言模型将会搭载在品牌旗下的产品上。

这标志着宝马也开始走向全面的智能化了,但有意思的是,他们似乎并不是被整个汽车产业智能化的潮流推着往前走的,而是主动选择为之。

应该说,对于智驾,宝马的解题思路,就很宝马。

他们首先抛出了一个好问题——智能,究竟以何为本?

这个问题,其实从去年末开始,以DeepSeek爆火和机器人跳舞登上春晚为标志,逐渐困扰着一大批人。AI正式进入了人们的生活,并开始在相当程度上,逐渐接手人们的日常工作,那人该怎么办?

其实,很多智能汽车的研发者们从一开始,就给出了一个看起来很标准的答案——智能解放人类。

从智能驾驶过程中,所有人致力于将手从方向盘上挪开,到人机交互过程中,希望车辆识别尽可能多的语音指令串,再到零层级的界面菜单,甚至移除屏幕上的APP入口,完全依靠语音识别智能调取。

人类正在从亲手操纵机器的体验中被抽离出来。没有人认为不对,但总感觉有些失落。因为汽车从诞生开始,就不仅仅只是一个代步工具而已,它更是自由灵魂的载体。

很庆幸,宝马意识到了这一点。或者说,只有宝马这样,真正懂速度与肾上腺素可等比例提升的汽车厂家,才会知道,让一个热爱驾控的人,从驾驶状态中离开有多残忍。

所以,才有华晨宝马汽车有限公司总裁兼首席执行官戴鹤轩博士所说的:人工智能的目的,并不是为了创造比人类更聪明的机器。

重新定义智能与驾驶的关系,这个概念的创造,首先是另辟蹊径的,同时逻辑上又完全通顺,更重要的是它和所有现行的概念、逻辑、产业发展路径都不矛盾。

当然,现在肯定人们更想知道的是,宝马所宣布的概念,究竟要怎样落实在产品之上?

科技,从驾驶出发

我们已经习惯了,所谓的智能座舱,其核心在于,比屏幕。

屏幕大、屏幕多,屏幕能否占据你视线的全部,成为了一款车座舱是否足够智能的重要衡量标准。而为了应对方向盘这个碍事的东西,遮挡屏幕的问题,甚至有车企直接选用了半幅式方向盘。

很显然,这个逻辑就和我刚才提到的一样,目前情况下,手只要能搭到方向盘就好,影响了看屏幕才是最大的不智能。至于未来嘛,智能驾驶绝对取消方向盘了,你好好看屏幕就行。

但宝马显然不是这么想的,因此他们在用户界面的设计上,搞出了一个“视觉锥”概念。这个概念的核心产品点在于,符合驾驶者下意识的驾驶视线设计,减少视觉焦点的切换时间与频率。

这套“视觉锥”将车内交互信息进行分层放置,核心驾驶信息置于中央视野,娱乐和舒适功能同时分布在周边视野内,确保合适的信息,在合适的时间,出现在正确的界面上

简单来说,尽可能地减少头甚至眼球在多个屏幕,多重信息之间折叠往返的频率。而其得到的结果在于,不增高信息获取难度的同时,进一步地让驾驶状态变得更为专注。

与此同时,宝马还首创了“视平线全景显示”,这套显示体系采用宝马自研的超近距投影平视显示技术,替代传统仪表盘。在这套显示体系中,投影仪可将信息投射在专利纳米涂层风挡玻璃下部的黑色涂层,提供大面积、4K级超清晰、远视野、偏光墨镜无影响的显示效果。

而这套“视觉锥”设计出来的底层逻辑在于,对于用户使用习惯的深层洞察与科技分析。

宝马从2018年起就开始专注对于中国消费者驾驶习惯的研究,而中国市场也是宝马在德国之外,唯一设立SkyLab人机交互用户体验研究中心的国家。

这个机构所做的事,是从超过600万中国用户中发现有效的脱敏数据,也就是真正从大数据分析中,寻找到中国车主的用车习惯,以及对数字生态的使用场景。而基于这样的数据分析结果,SkyLab中国设计团队共针对近100项细节功能进行本土优化。

目前我们能看到的,比如为中国用户专属打造“视平线大屏看歌词”功能。但显然宝马的目标远不止于让用户体验歌词之美。更重要的是,这是一项真正在保证驾驶体验与使用体验的过程中,构筑在“安全至上”理念内的技术。

可以说,宝马通过行业独家眼动仪追踪测试,让每个信息的投递,区域、大小、数据传递量的多寡,都基于用户习惯进行了足够细腻的设计。

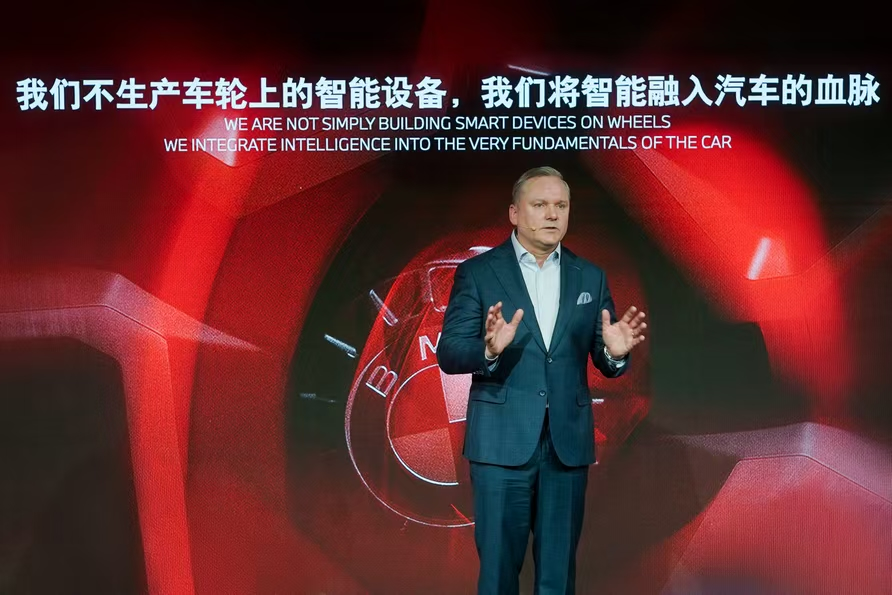

这也就是为什么宝马要说 “BMW不是将智能设备置于车轮之上,而是将其融入汽车的骨骼和血脉,创造颠覆认知的驾驶动态表现”的核心逻辑。

当然,既然说到了本土化,那么宝马在中国市场的本土化,就远不止SkyLab了。

人工智能,可以快速推进了

既然宝马明确了,智能科技发展的逻辑、路径,以及为谁服务的问题,那么接下来的事情就可以大刀阔斧地推进了。

一周前,宝马刚刚与华为实现了合作。未来华为将为宝马的产品提供芯片、操作系统、云计算在内的全方位支持。在一般人看来,这显然已经是本土化、智能化到达顶峰的操作了。但就在昨天,宝马又牵手了阿里巴巴,其目标则是进一步推进AI技术在宝马自身产品上的落地。

未来,阿里巴巴将快速推进AI大语言模型,在以斑马元神AI为基础,全新BMW智能个人助理采用双方共同开发的宝马定制AI引擎。其核心能力将包括拟人化沟通、多智能体协同及开放生态整合,能够实现精准意图捕捉、复杂指令解析、模糊语义理解及严谨逻辑推演,令互动体验更加自然流畅。

据悉,这套技术将于2026年率先搭载在中国生产的BMW新世代车型上。

当然,我们近期其实就可以期待一些成果的出现。比如,宝马将在4月份上海车展展示首批 “用车专家Car Genius”和“出行伴侣Travel Companion” 两大AI 智能体,进一步拓展智能座舱的应用场景。

但与华为和阿里巴巴的合作,所代表的意义绝不至于两个应用场景这么简单。

一方面,这代表了宝马在深刻理解中国用户喜好的基础上,能够敞开胸怀完全融入中国汽车市场的发展趋势,并且选择了目前最为成熟、市场应用程度更为广泛的中国合作供应商,以期发展出真正符合中国市场需求的产品。

另一方面,在此前的宝马产品上,智能化体验确实亟需快速推进到更高层面,以摆脱完全不智能的整体形象。因此,中国供应商在解决这一需求的同时,也有机会开辟出跟宝马自身研发体系深度融合的技术,从而反哺全球市场。

当然,在这里可以做的假设一定是,供应商能够基于宝马自身需求,提供技术并进行融合。也就是说,必须遵循宝马已经想通了的智能化路径。

比如,之前聊到的以驾驶为基盘是一个重要锚点。同样,以用户数据为根基,也是另一个重要锚点。

说得更直白一些,宝马要融合的是技术,而要塑造的,永远是秉承了宝马驾控精神的宝马。

更多可能性

宝马在一道看似只有一个解法的数学推论中,给出了一个属于自己的,企业逻辑完全能走通的全新解法。

对于更多热爱驾驶的人来说,显然这是一个他们乐见的情况。

而宝马所能够影响的,显然并不仅仅只是品牌自己。对于更多长期以来以性能见长的品牌而言,在面对智能化时代汹涌浪潮的大环境下,苦苦思索而不得解脱的心,似乎有了全新的希望。

而对于更多已经被带着走的普通的汽车品牌来说,似乎也不用再关注如何将底盘与香槟塔的结构搭建牢固了,他们可以放手去搞智能了。

相较于更多所谓的创新,开出一条智能化新路的宝马,这一回在新时代体系能真正再一次做到了“创新”。