光学史上的那些人儿---阿尔哈曾

第七章 阿尔哈曾光学

《阿尔哈曾光学》

暗箱针孔映像真, 光入眼帘视觉新。

抛物曲面聚星芒, 慧眼洞悉万物长。

1 阿尔哈曾与光的故事

在一个遥远的时代,位于伊斯兰世界的中心——巴士拉城,住着一位年轻的学者,他的名字叫阿尔哈曾(Alhazen),本名阿布·阿里·哈桑·伊本·海赛姆。他是一位充满好奇心的人,对周围的世界充满了疑问和探索的渴望。尽管他在数学、天文学和其他科学领域都有所涉猎,但他最感兴趣的是光的本质以及它是如何让我们看到世界的。

在那个时代,人们普遍相信眼睛会发出光线来感知物体,这是古希腊哲学家如希罗和托勒密的观点。但是,阿尔哈曾并不满足于这种解释。他心中有一个大胆的想法:也许光的行为与这些古老理论所说的完全不同。于是,他开始了一段旅程,试图揭开光的神秘面纱。

阿尔哈曾首先提出了一个假设:如果眼睛不发射光线,那么它必须接收来自物体反射过来的光线才能看见它们。为了验证这个假设,他进行了无数次实验。其中一个著名的实验就是“暗箱”实验。他将一个房间完全遮蔽起来,只留下一个小孔让外面的光线进入。通过观察光线是如何穿过小孔并在对面墙上形成倒立的影像,他发现光是沿直线传播的。这不仅证明了他的假设,也为后来的小孔成像原理奠定了基础。

随着研究的深入,阿尔哈曾意识到光不仅仅是在空气中直线传播那么简单。他还注意到当光从一种介质进入另一种介质时,其路径会发生改变——这就是我们现在所说的折射现象。为了更深入地了解这一过程,他设计了一系列精巧的实验,使用水和玻璃等材料来观察光的行为,并最终总结出了光的折射规律。

他制作了无透镜的针孔成像机,并研究了抛物面镜的光学性质,这种镜子在现代望远镜中被广泛应用。

然而,阿尔哈曾的研究并非一帆风顺。他曾被埃及法蒂玛王朝的哈里发要求负责一项几乎不可能完成的任务——控制尼罗河的洪水泛滥。面对这项艰巨的任务,阿尔哈曾深知自己的能力有限,无法完成这样的工程奇迹。因此,他采取了一个聪明的策略,假装生病以逃避责任。这段时间里,他得以继续专注于自己的光学研究,而没有被卷入政治漩涡之中。

经过多年的努力,阿尔哈曾完成了他的杰作《光学之书》(Kitab al-Manazir)。这部著作不仅详细记录了他对光行为的理解,还包含了对眼睛结构和视觉过程的深刻见解。他提出眼睛是由三层透明介质组成的球状体,这三层介质分别是水状液、水晶液和玻璃液。他还研究了眼瞳的作用,指出光线进入眼睛后形成的是光棱锥而非圆锥。

在巴格达的学术生涯中,阿尔哈曾还研究了大气折射现象,解释了为什么太阳在地平线附近时看起来比在天顶时更大。他认为这是由于视觉错觉造成的,而非大气折射的结果。

晚年陷入失明的痛苦,却在黑暗中完成了对彩虹的研究。他用装满水的玻璃球模拟雨滴,发现阳光经过两次折射、一次反射后分解成七色光谱。这个发现让他联想到,月球视差的变化可能与大气折射有关,从而修正了托勒密的天文模型。

这本书在12世纪被翻译成拉丁文,罗杰・培根在牛津大学读到《光学之书》的拉丁译本,激动地写道:"这位阿拉伯智者为我们打开了通往光明的大门。" 对欧洲的科学发展产生了深远影响,特别是在光学和视觉感知领域。

2阿尔哈曾的光学理论

之前的学者研究认为光是由于眼睛发射出去射线感知到物体。这种光从眼睛发出,用它的光线抓住物体,就像盲人用手杖探测世界一样,“感觉”世界。这种“活跃的眼睛”和所谓的发射理论源于对猫和其他动物“闪亮”的眼睛的观察,并通过诸如“锐利的眼睛”、“邪恶的眼睛”等描述,并且使得这种观念得以延续。

2.1 光的传播性质理论

与此相反,亚里士多德主张一种射入理论,通过这种理论,眼睛接收光线,而不是将光线射向外。亚里斯多德提出了一个问题:眼睛这么小,怎么能发出大到可以到达星星的圆锥体,而这个圆锥体又是怎么能瞬间延伸的?他认为,不是眼睛发出光,而是物体会“扰乱”它们和眼睛之间的空气,从而引发视觉,就像鼻子能感知花朵的香味一样。

阿尔哈曾并不相信;如果光来自我们的眼睛,他想知道,为什么看到强烈的太阳而不是柔和的光线是痛苦的?这个简单的认识促使他开始研究光的行为和性质:光学。

通过精心设计的实验探索视觉问题,他首先确定了只有在周围有光的情况下才能感知物体:要么是来自所看到的物体的光(如灯),要么是来自反射光的光线(如白天的阳光)。因此,他表明,为了更好地理解视觉现象,我们首先需要理解光。

为了进一步探索光的本质,阿尔哈曾设计了一个暗室,他称之为“Albeit Almuzlim”(在拉丁语中翻译为“camera obscura”),这是摄影技术的基础装置。暗室实际上相当于一个针孔相机,一个在一边有一个小孔的箱子,可以把外面的图像投影到箱子内部的另一侧。通过这个针孔相机和一些普通的工具,如直的空心管,阿尔哈曾推导出了许多现代光学的重要原理。他发现了光的基本特性,例如:光线沿直线传播;光线照射到平面镜上时以一种方式反射,照射到曲面镜上时则以另一种方式反射;当光从空气进入水中(或反之亦然)时会发生折射(弯曲)。

阿尔哈曾站在一个有一面墙上有小孔的昏暗房间里。在房间外面,他在不同的高度挂了两盏灯笼。他观察到,每盏灯笼的光在房间里照亮了不同的位置,每个被照亮的位置与墙上的小孔和外面的一盏灯笼形成了一条直线。他还发现,遮住一盏灯笼会导致它照亮的位置变暗,而露出灯笼则会使该位置重新变亮。通过这一实验,阿尔哈成为第一个提供实验证据的人,证明了某些物体(如灯笼)发出的光会从这些物体沿直线传播。

在他伟大的著作《光学之书》(Kitab al-Manazir)中,阿尔哈曾写道:“The act of vision is not

accomplished by means of rays emitted from the visual organ”; rather, “vision is accomplished by rays coming from external objects and entering the visual organ.”“视觉并不是通过视觉器官发出的光线来实现的”,而是“通过来自外部物体的光线进入视觉器官来实现的”。

2.2 视觉感知理论

阿尔哈曾对于光在视觉中的作用的讨论更具原创性。在他看来,强光的眩目效果、视觉清晰度对光强度的依赖以及后像的存在,都证明了光在视觉中“发挥了一定的作用”。他的意思是,眼睛的直接或间接照明在眼睛的内部运作中起着积极作用:

Light emanates in every direction from any luminous body, however it is illuminated. Thus, when the eye faces any visible object that shines with some sort of illumination, light from that visible object will shine on the eye’s surface. And it was shown that it is a property of light to affect sight, while it is in the nature of sight to be affected by light. It is therefore fitting to say that sight senses the luminosity of a visible object only through the light that shines from it upon the eye.

任何发光体都会向四面八方发光,无论其是否被照亮。因此,当眼睛面对一个可见的、带有某种光源的物体时,来自该物体的光会照射到眼睛的表面。并且,光的特性在于它能够影响视觉,而视觉的本质则是被光所影响。因此,可以恰当地说,视觉只能通过来自物体并照射到眼睛的光线来感知该物体的明亮度。

他成为了一种新型的“入射论者”。对于原子论者来说,眼睛接收来自物体表面的粒子,而光的作用是增加中间空气的渗透性。对于亚里士多德而言,眼睛接收来自物体表面的纯粹色彩形式,而光的作用是激活介质的透明度。然而,对于阿尔哈曾来说,空气本身是透明的,而漫反射光则是视觉的直接原因。

他与亚里士多德一样,认为颜色是物体的内在属性,通过透明媒介传递到眼睛。阿尔哈曾与亚里士多德的不同之处在于,他主张颜色传递到眼睛时必须伴有光。

The form of the color of any tinted body that shines with any sort of illumination is always mingled with the light shining in every direction from that body, and light and the form of color will always correspond with one another. Therefore , since the form of the color of the visible object will always coexist with the light shining from the visible object to the eye, and since light and color will reach the surface of the eye together, and since sight senses the color that is in the visible object by means of the light shining upon it from the visible object, it is quite fitting to say that sight senses the color of the visible object only from the form of color reaching the eye along with the light.

任何发光的有色物体,其颜色形式总是与物体各个方向发出的光交织在一起,光与颜色形式彼此对应。因此,由于可见物体的颜色形式会与从物体到眼睛的光线共存,且光与颜色会同时到达眼睛表面,视觉通过从可见物体发出的光线感知物体的颜色,所以可以恰当地说,视觉只是通过与光一同到达眼睛的颜色形式来感知可见物体的颜色。

2.3 眼睛的工作原理

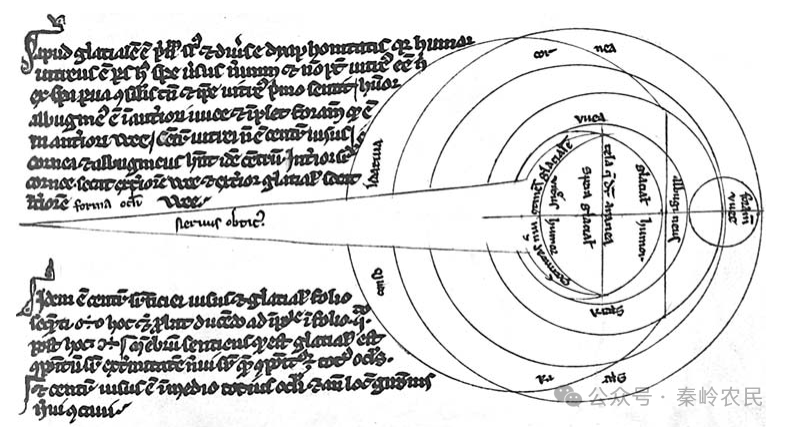

他进一步研究了眼睛的工作原理。通过解剖和借鉴前人的知识,他开始解释光线如何进入眼睛、聚焦并投射到眼睛的后部。尽管视网膜上形成的图像是倒立的,这会引发困惑(如果图像是倒立的,我们如何正确感知世界?),但阿尔哈曾意识到,一旦图像在视网膜上形成,就不再需要严格的光学考虑。他正确地指出,视网膜上的点对点表征会被传递到大脑,视觉感知在那里发生。

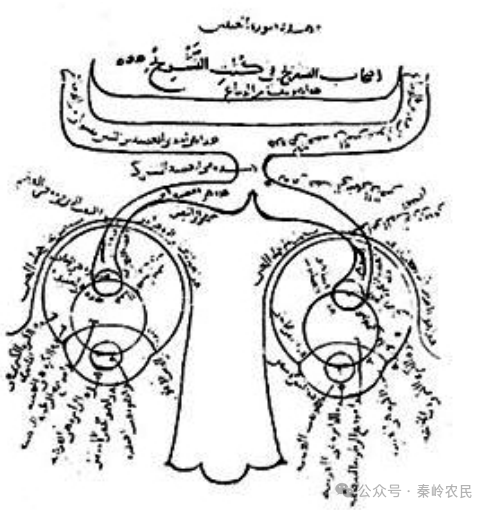

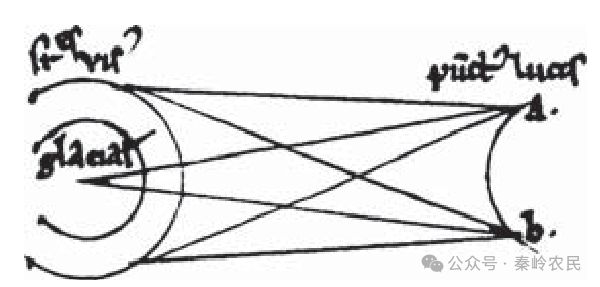

根据阿尔哈曾对盖伦解剖学模型的理想化重构,眼睛由被球面膜层分隔的多种体液构成(见图1)。水晶体(即现代晶状体)包含玻璃体液和玻璃体,是视觉器官的感光核心 —— 光线在此与从大脑通过中空视神经传递的视觉精气相遇。玻璃体液的前界面与角膜构成定义眼球中心的同心球结构。

图1阿尔哈曾眼中的眼球内部几何结构

最大的两个圆圈界定眼球的外层膜(称为角膜球);较小的两个圆圈界定葡萄膜球(包含虹膜与脉络膜);右侧最小的圆圈代表瞳孔,即葡萄膜上的开口(葡萄膜孔 )。葡萄膜内包含白质液和透镜状的水晶体,后者前部容纳玻璃体液,后部容纳玻璃体。圆锥状的视神经附着于水晶体后方。对阿尔哈曾而言,最关键的是角膜与水晶体前表面构成同心球结构。

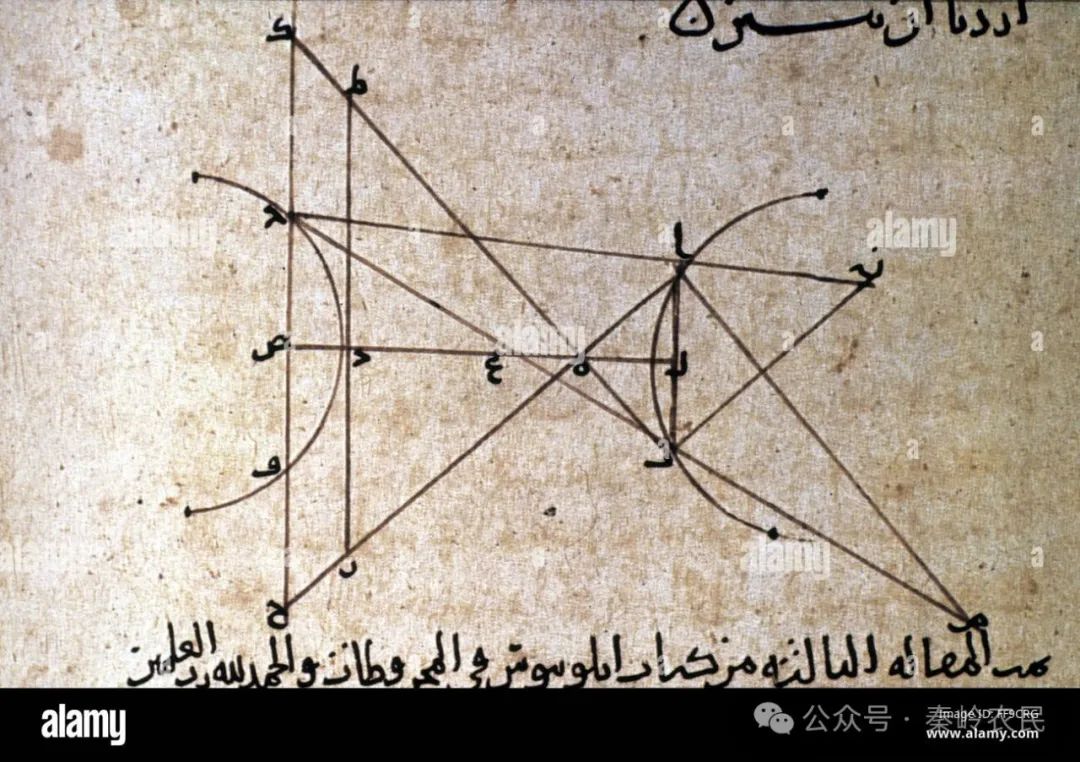

阿尔哈曾专注于水晶体内部的光色分布模式。他推断,若某发光点投射到角膜的所有光线均以相同强度抵达晶状体,将导致晶状体大部分区域被均匀照亮,从而无法分辨发光物体的细节。为解决这一矛盾,他提出仅选取与角膜及水晶体前表面均垂直的光线(见图2)。他指出,这条光线是唯一不发生折射的光线,也是对晶状体影响最强的光线:

图10 阿尔哈曾有效光线选择图示

尽管来自发光点 A的光线覆盖了眼表面的大部分区域,但仅有一条光线抵达水晶体。

The effect of light arriving along perpendiculars is stronger than the effect of light arriving along oblique lines. Therefore, it is quite fitting to say that at any given point the glacialis senses only the form reaching it straight along the perpendicular and does not sense any form that strikes it at that point along refracted lines.

垂直入射光的效应强于斜射光。因此,可以合理认为,在任意给定点,水晶体仅感知沿垂直线直接到达的影像,而不会感知沿折射线路径在该点入射的任何影像。

阿尔哈曾对垂直光线的选择显然是一种权宜之计。他后来用剑作比喻加以佐证:当剑以垂直角度劈砍时,能更有效地穿透敌人。他还辩称,由于某种未知原因,折射光线最终会与垂直光线产生相同效果。无论如何,眼球内的圆锥投影导致了一个棘手问题:来自物体的光线在位于视神经腔前方的眼球中心交叉,致使视神经入口处的光线分布对应物体的倒置影像。在第二卷中,阿尔哈曾通过设想光线在进入视神经前从玻璃体液折射到玻璃体的过程解决了这一难题。他并未放弃水晶体的感光性,而是将所需折射归因于两种体液界面处的感光性与透明度突变。其目的在于保留发光点的角度排列,从而维护欧几里得透视法的几何核心。

阿尔哈曾的光学理论总结

阿尔哈曾保留了托勒密《光学》的整体框架,以及欧几里得光学的几何核心 —— 即连接物体各点与眼球中心的光线锥。然而,他在四个关键方面超越了希腊前辈的模型:

1)摒弃视觉射线:否定托勒密 “眼睛发射视觉射线” 的传统观点;

2)光为研究核心:将光及其传播属性确立为光学理论的主要研究对象;

3)感光机制革新:提出视觉感知源于光线模式在眼球内部感光受体上的投射;

4)认知机制引入:强调学习与记忆在视觉感知解释中的作用。

尽管阿尔哈曾沿用了亚里士多德 “形式通过介质传递” 的概念,但并未深入探讨光与颜色的本质。他仅需假设光线传播及其从光源到眼球受体的路径属性,即可构建其视觉感知理论。

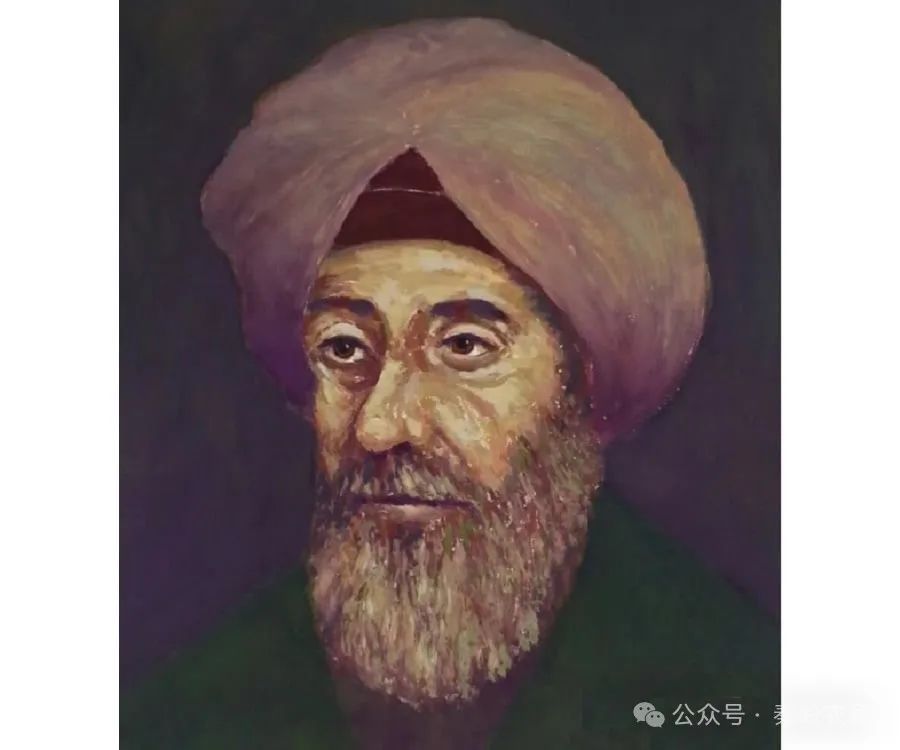

附7: 阿尔哈曾简介

阿尔哈曾(Alhazen,约 965 年 —1040 年)

阿尔哈曾(全名阿布・阿里・哈桑・伊本・海赛姆,Abu Ali al-Hasan ibn al-Haytham)是中世纪伊斯兰黄金时代最具影响力的科学家之一,被誉为 “光学之父”。他的研究跨越光学、数学、天文学等领域,对后世科学发展产生了深远影响。

生于伊拉克巴士拉,曾担任地方官员,后因治理尼罗河洪水失败,为逃避埃及哈里发哈基姆的迫害,佯装疯癫长达十年(1021 年哈基姆死后恢复自由)。代表作《光学之书》(Kitab al-Manazir)于 13 世纪译成拉丁文,直接影响了罗杰・培根、开普勒等欧洲科学家,推动了中世纪光学复兴。

学术成就

阿尔哈曾在其著名的著作《光学之书》(Kitab al-Manazir)中对光的行为进行了系统的研究。他提出光是由光源发出,然后被物体反射进入眼睛而使我们能够看见物体,这一观点与当时普遍接受的眼睛主动发射光线来感知物体的观点形成了鲜明对比。他还通过实验研究了光的直线传播、反射和折射现象,并首次提出了小孔成像原理。

完善反射定律(入射角等于反射角),通过实验发现折射角与入射角不成正比,提出光在光密介质中速度减慢的猜想,为后世斯涅尔定律提供了灵感。研究球面镜和抛物面镜的聚焦原理,设计 “暗箱”(针孔相机),观察到倒立实像,揭示光的直线传播特性。

研究大气折射对天体视位置的影响,修正托勒密模型;解释月球视差现象。提出计算整数幂和的通用方法,推导出四次幂求和公式,解决抛物面体体积问题。