眼界真的挺重要,我老板总是能在一堆被写烂了的故事背后发现有意思的角度,比如之前写过的不用PPT的黄仁勋、跑车匠人法拉利。我最近在他的书柜里也蹭到了两本书——《张忠谋自传》的上下两册。

匆匆读完,有一些想法:虽然因为历史等不可抗拒的因素,以张忠谋为代表的第一批华人半导体专家没有在大陆崭露头角,但也没必要为这批人才的流失而惋惜,本土半导体产业才是关键,从来没有英雄造时势,只有时代出英雄。

1949年,18岁的张忠谋在飞往美国留学的飞机上,那时候的他还是个少年,正想着学习文学,写点小说。

1987年,56岁的张忠谋在台湾省新竹科学园区创立台积电时,半导体产业正被德州仪器、英特尔、飞利浦等欧美企业垄断,这位曾在德州仪器担任副总裁的“技术官僚”,敏锐地捕捉到了代工模式的潜力。

荏苒四十年,一去一回的背后,暗示着半导体产业和人才的流动方向。

这一决策背后隐藏着一个更深层的逻辑:人才体量与产业土壤的化学反应。

半导体世界里的“时势造英雄”

如果用今天的视角来看,张忠谋的家庭是个标准的“中产阶级”家庭——祖父就曾经留学美国,父亲是银行中层,母亲是教师,在当时那个战火纷飞的年代,历经3次逃难,辗转6座城市,转学10次,依旧过着体面的生活,从上海到香港,好像每个城市都有着张忠谋家族的资产。

每每读到此处,我都有一种无奈——在那样的一个乱世中,“寒门,确实难出贵子”——若非张忠谋有这样的家境,或许他也就泯然众人了。

不过,会塑造英雄的,不仅仅是家世这么简单的因素,更重要的其实是时势。

张忠谋在美国读完大学参加工作是在1955年前后,那个时代恰好是半导体产业的起步时期——如果张忠谋早出生几年,那很可能他就已经在别的行业扎根了;如果晚出生几年,那么他可能就会错过半导体产业发展史中的那些关键节点。

举个例子来说吧,张忠谋1958年跳槽到德州仪器后,工作中的一个很重要的任务就是去提高生产线的良品率——因为在当时的技术条件下,集成电路的量产还是个相当前沿尖端的领域,远没有今天这么成熟的体系。

另一个可以反映这种“时势造英雄”的例子,是台积电初期和后期的高管选拔标准。

台积电在早期时候的人才标准就是“以美为尊”——参照张忠谋的经历,台积电一二代领导人的选拔标准,着重强调的是留美背景,要求拥有台湾省的本科或者硕士、美国博士、美国半导体大厂履历。以“台积电六骑士”之一的魏哲家为例,他就完美符合这样的筛选标准——在台湾大学读的本科,在耶鲁大学拿的电机工程博士学位,曾经供职于意法半导体。

因为在90年代之前,美国的半导体产业相比起世界其他地方来说都是超出一个维度的存在——如果你没有美国留学工作的经历,那么你就没有核心圈子的入场券。

但随着后续的发展,随着半导体产业在全球的扩散,之后的台积电领导班子则不再执着于美国留学工作经历,反而转向了本土人才,以台积电少壮派的代表,营运副总经理王英朗为例子,本硕博全部是台湾省本地的大学,在24岁时就加入了台积电,完全是本土产业一手培育出来的顶级人才。

人才体量的“战略纵深”

2000年左右,0.13微米制程的材料从铝换成了导电性更好的铜,是半导体技术路线转换的关键节点,也是台积电技术自研的开始,当时市面上有IBM的现成技术,IBM也有直接将技术卖给台积电的打算。

张忠谋认为IBM技术并不成熟,认为只是将工程师外派到IBM学技术,会削弱台积电的自研能力,于是指示余振华拉一支队伍到台南搞研发。

当时的台积电没有如今上万亿市值的体量,只能算晶圆体代工厂里的第二梯队,和国际巨头IBM竞争研发的压力巨大,每天早上第一件事不是核对研发进度,而是询问IBM有没有开新品发布会,如果没有那就继续自研,如果IBM的新工艺突破,团队就考虑自行解散。

最终张忠谋拿到了主动权,早一年突破了0.13微米制程,为台湾省半导体的自研奠定了坚实基础,余振华也成了著名的台积电六骑士之一。

年幼的台积电敢与和IBM硬碰硬的这种底气源于台湾地区每年近万名半导体相关专业毕业生——即使项目失败,庞大的人才储备仍能支撑新方向快速重启。

台湾省70年代开始加大对半导体行业的投资,台湾省科学委员会启动了一项计划,以促进当地大学的工程师培训,在台北市南阳街40号小欣欣豆浆店,以行政院秘书长费骅为首的七人确定了半导体产业扶持政策,随后新竹园区、1977年的第一座晶圆厂相继建立,至此终于获得了丰厚的收获。

根据《人民日报》的数据,中国每年STEM(科学、技术、工程、数学专业)的毕业生人数超过500万,全球顶尖AI研究人员中有一半由中国大学培养,以博士来看,2025年中国应届毕业的博士数量预计将会是美国的两倍,人才资源存量已经达到了恐怖2.2亿,美国16岁以上的适龄劳动人口总量也才2.6亿。

这种规模效应形成了一种独特的“容错红利”:华为海思的麒麟芯片研发曾经多次失败,尤其前两次都遇到了严重的发热问题,但每一次都有团队接棒优化;中芯国际在攻克14纳米工艺时,同时启动多条技术路线并行研发,最终依靠人力优势率先突围。

37年后,台积电成为全球半导体代工领域的绝对霸主,台积电的成功,始于对‘容错空间’的敬畏,敢让年轻人试错,因为背后站着整个华人世界的工程师储备。

产业的磁吸效应

华人在科技产业里的翘楚,不仅有张忠谋,还有大洋彼岸的苏姿丰与黄仁勋——他们的故事,是华人人才全球流动的缩影。

2014年,当苏姿丰接任AMD的 CEO时,这家公司正深陷“卖楼求生”的窘境,如果AMD是一家中国公司,苏姿丰或许根本不可能做到扶大厦之将倾,但在美国,它有完整的产业链生态——从EDA软件到光刻机供应链,从设计到封测的协同网络,正是这种产业基础,让苏姿丰敢于押注Zen架构,最终带领AMD逆袭英特尔。

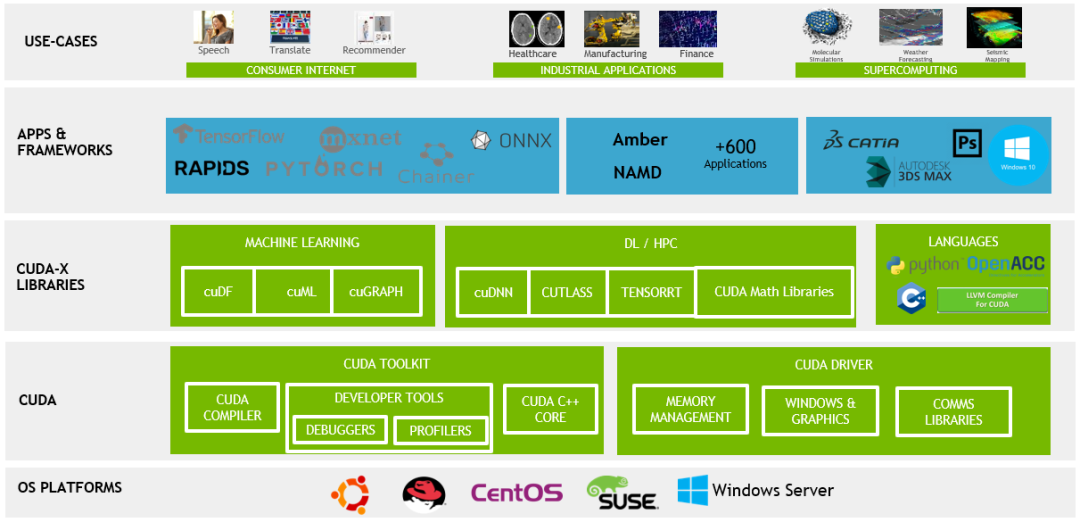

1993年,黄仁勋创立英伟达时,硅谷已有20余家GPU公司,如果当时黄仁勋是在中国创业,可能活不过3年,上世纪90年代的中国小霸王都是稀罕玩意,GPU听都没听过,缺乏从芯片设计到游戏开发商的完整生态,这种生态的“滚雪球效应”后来被验证:英伟达的CUDA平台吸引全球200万开发者,构建起从硬件到算法的护城河。

台积电的“集群效应”也许比自身的技术储备更加重要,新竹科学园区聚集超过500家半导体企业,工程师跳槽平均耗时仅2.3天,中国长江存储的“孤岛困境”,尽管技术突破,但周边配套企业不足,导致设备维护周期比三星长40%。

2005年,邓中翰放弃美国Pixim公司回国创立中星微,搞出了星光一号芯片,却面临一个尴尬现实:国内缺乏配套的视频处理企业,最终只能依赖海外客户,这一案例暴露了本土产业与人才关系的深层矛盾——单点突破无法替代系统进化,需要供应链生态的进步。

而且顶尖人才的选择,永远追随产业的核心价值环节,张忠谋和黄仁勋是忘年交,张曾经想邀请黄仁勋担任台积电CEO,但是被黄果断拒绝,黄仁勋是为GPU生态而生的,而台积电的使命是制造赋能。当中国芯片设计公司(如华为海思)在全球份额占比从2019年的5%跃升至2024年的17%,同期归国半导体人才数量增长230%。