光学史上的那些人儿

第二章 沈括光学

《沈括光学》

一隙收光万象生,阳燧聚火辨阴晴。

透影铜心知淬骨,千年犹照世间明。

1 沈括与光的故事

北宋熙宁七年,海州盐场的海风裹挟着咸涩的水汽,沈括站在煮盐工坊的竹廊下,凝视着弟子们用铜盆接取卤水。暮色中,一盆刚煮沸的鸭蛋突然发出幽蓝的光,映亮了整个作坊。

"这是冷光。" 沈括用鹅毛笔在《梦溪笔谈》的草稿上记录,"与姑苏钱氏所见无异。" 他俯身观察那颗透明如玉的鸭蛋,蛋清中漂浮的荧光小点让他想起三年前在润州见到的 "水银光"—— 当油纸扇掠过墙根的发光水痕时,那些液态的光竟如活物般在扇面流淌。

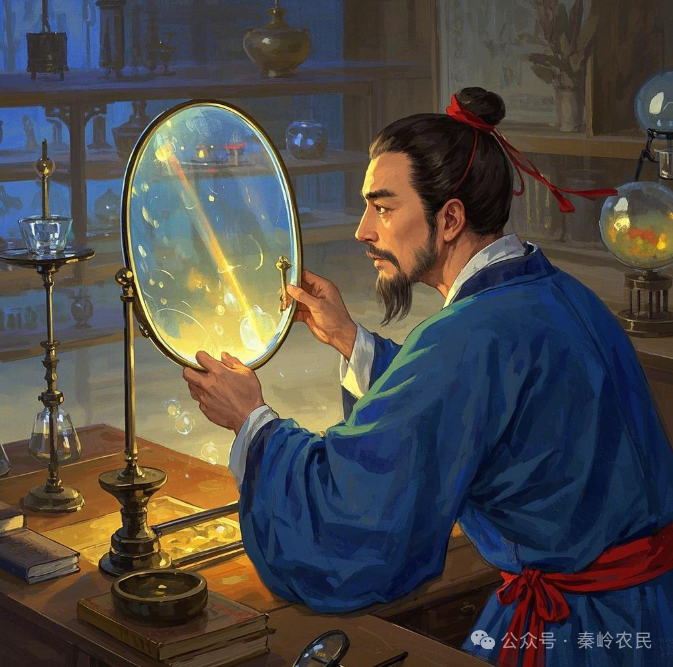

更奇异的发现发生在知府衙门的书房。沈括从友人处求得一面汉代透光镜,当正午阳光穿透窗棂,镜背的 "见日之光" 铭文竟清晰地投射在素白的绢屏上。"铸时薄处先冷,故铜缩多。" 他用手指抚摸镜面,感受到细微的起伏,"文虽在背,而鉴面隐然有迹。"

在海州学宫的讲堂里,沈括命弟子们用铜钱在窗纸上戳出小孔。当远处的飞鸢掠过天际,窗纸另一侧的沙盘上突然出现倒立的影子。"光之人,煦若射。" 他在沙盘上画出光线的路径,"下者之人也高,高者之人也下。" 这个发现让他想起《墨经》中的记载,却不知自己的阐释比古希腊欧几里得的《光学》更系统。

最具戏剧性的实验发生在东海边的石崖下。沈括让匠人将青铜镜打磨成凹面形状,自己则站在十步外举起火炬。当镜面将火光汇聚成一个明亮的光斑时,他突然意识到:"此乃格术之妙。" 这个发现比阿拉伯学者阿尔哈曾的凹面镜研究早了近百年。

元丰五年,沈括在京口整理《梦溪笔谈》的最后篇章。烛光摇曳中,他在透光镜条目下补写:"意古人别自有术。" 这句话在千年后得到印证 ——20 世纪的科学家用 X 射线衍射技术,终于破解了透光镜 "隐然有迹" 的微观奥秘。

如今,在海州古城的沈括纪念馆里,那面透光镜依然静静躺在玻璃展柜中。当游客用手机闪光灯照射镜面时,"见日之光" 的铭文会突然浮现在墙面上,恍若穿越时空的密码。而玻璃展柜的说明牌上,永远镌刻着这位北宋科学家的那句箴言:"事非前定,人谋而已。"

2《梦溪笔谈》中的光学成就

《梦溪笔谈》是一部综合性笔记体著作,其中涉及了丰富的光学知识和实验记录。《梦溪笔谈》中记载的光学知识原文及解析如下:

2.1 透光镜原理

原文:

世有透光鉴,鉴背有铭文,凡二十字,字极古,莫能读。以鉴承日光,则背文及二十字皆透在屋壁上,了了分明。人有原其理,以为铸时薄处先冷,唯背文上差厚,后冷而铜缩多。文虽在背,而鉴面隐然有迹,所以于光中现。予观之,理诚如是。然余家有三鉴,又见他家所藏,皆是一样,文画铭字无纤异者,形制甚古。唯此一样光透,其他鉴虽至薄者皆莫能透。意古人别自有术。(选自《梦溪笔谈・器用》)

解析:

世间有一种透光铜镜,铜镜背面有铭文,共有二十个字,字体极其古老,没人能读出来。用铜镜承受日光,背面的花纹和二十个字就会透射在房屋的墙壁上,清清楚楚。有人推究其中的道理,认为是铸造时薄的地方先冷却,只有背面的铭文处稍微厚一些,冷却得晚,铜收缩得更多。铭文虽然在背面,但镜面上隐隐约约有痕迹,所以在光中显现出来。我看来看去,觉得道理确实如此。但我家有三面铜镜,又见别人家所收藏的铜镜,都是一个模样,图案铭文没有丝毫差异,形制很古老。只有这种能透光,其他铜镜即使最薄的也不能透光。想来古人自有独特的工艺。

2.2 凹面镜成像与焦点

原文:

阳燧照物皆倒,中间有碍故也。算家谓之格术。如人摇橹,臬为之碍故也。若鸢飞空中,其影随鸢而移,或中间为窗隙所束,则影与鸢遂相违,鸢东则影西,鸢西则影东。又如窗隙中楼塔之影,中间为窗所束,亦皆倒垂,与阳燧一也。阳燧面洼,以一指迫而照之则正;渐远则无所见;过此遂倒。其无所见处,正如窗隙、橹臬、腰鼓碍之,本末相格,遂成摇橹之势。(选自《梦溪笔谈・辩证一》)

解析:

用阳燧(凹面镜)照物体,成像都是倒立的,这是因为中间有障碍物的缘故。算学家称这种方法为格术。就像人摇橹时,船桨的固定点是障碍物的缘故。如果鹞鹰在空中飞翔,它的影子会随着鹞鹰移动。但如果影子在移动过程中受到窗缝的限制,那么影子的移动方向就会与鹞鹰相反,鹞鹰向东影子就向西,鹞鹰向西影子就向东。又如窗缝中楼塔的影子,中间受到窗户的限制,也都是倒垂的,这与阳燧成像是一样的道理。阳燧的表面是凹面,当用一个手指靠近它照时,成像就是正的;逐渐远离时,就什么也看不见了;超过这个距离后,成像就变成倒的了。那个什么也看不见的地方,正好像是窗缝、船桨的固定点、腰鼓等障碍物一样,光线的传播受到阻碍,于是就形成了像摇橹一样的趋势。

2.3 小孔成像与光的直线传播

原文:

若鸢飞空中,其影随鸢而移,或中间为窗隙所束,则影与鸢遂相违,鸢东则影西,鸢西则影东。又如窗隙中楼塔之影,中间为窗所束,亦皆倒垂,与阳燧一也。

解析:

如果鹞鹰在空中飞翔,它的影子会随着鹞鹰移动。但如果影子在移动过程中受到窗缝的限制,那么影子的移动方向就会与鹞鹰相反,鹞鹰向东影子就向西,鹞鹰向西影子就向东。又如窗缝中楼塔的影子,中间受到窗户的限制,也都是倒垂的,这与阳燧(凹面镜)成像是一样的道理。

2.4 冷光现象

原文:

卢中甫家吴中。尝未明而起,墙柱之下,有光熠然,就视之,似水而动。急以油纸扇挹之,其物在扇中滉样,正如水银,而光艳烂然,以火烛之,则了无一物。又魏国大主家亦尝见此物。李团练评尝与予言,与中甫所见无少异,不知何异也。予昔年在海州,曾夜煮盐鸭卵,其间一卵,烂然通明如玉,荧荧然屋中尽明。置之器中十余日,臭腐几尽,愈明不已。苏州钱僧孺家煮一鸭卵,亦如是。物有相似者,必自是一类。(选自《梦溪笔谈・异事》)

解析:

卢中甫家住吴中,曾有一次天未亮就起床,看见墙柱的下面,有东西熠熠闪光。走近去看,那东西像水在流动;急忙用油纸扇把它舀起来,它就在扇中滉漾,正像水银,而光亮灿烂;拿烛火照它,却什么东西都没有。此外,魏国大长公主家也曾见到这种东西,李评团练使曾跟我谈起过,和在中甫家所见的完全一样,不知是什么怪现象。我往年在海州时,曾在夜间煮咸鸭蛋,其中有一个鸭蛋光灿灿的,通体透明如玉,荧荧的光亮照得满屋子都明亮起来;把它放在器皿中十多天,臭烂腐败得几乎没有了,却更加明亮,发光不止。苏州钱僧孺家煮了一个鸭蛋,也是这样。有相似现象的东西,必定是自为一类的。

2.5月相与日月食的类比实验

原文:

“如一弹丸,以粉涂其半,侧视之,则粉处如钩,对视之,则正圆。”(《卷七·象数一》)

解析:

通过涂粉的球体模拟月相变化,解释月亮的圆缺现象。当侧视涂粉半球时,可见弯钩状(如弦月),正视时则呈圆形(如满月)。此实验直观验证了月相成因

2.6光的折射与虹的成因

原文:

“虹乃雨中日影也,日照雨则有之。”(《卷二十一·异事》)

解析:

彩虹是雨中的日光影像,太阳照射雨滴时就会出现。

沈括《梦溪笔谈》的光学记载以实验观察为核心,结合逻辑推理,系统阐释了光的传播规律与成像机制。其原文不仅具有科学价值,更体现了沈括“格物致知”的研究方法,被誉为“中国科学史上的坐标”。这些内容在卷三、卷七、卷十九、卷二十一等多处分散记录,反映了北宋时期光学研究的最高水平。

附2 沈括简介

沈括(1031—1095),字存中,号梦溪丈人,北宋杭州钱塘(今浙江杭州)人,是中国古代罕见的通才型学者,集政治家、科学家、文学家等多重身份于一身。

沈括出身官宦世家,早年随父游历多地,积累了丰富的社会见闻。24 岁以父荫入仕,历任沭阳主簿、东海县令等职,因治理水患、兴修水利崭露头角。1063 年进士及第后,历任馆阁校勘、司天监、翰林学士、权三司使等要职,参与王安石变法,主导财政改革与军事防御。他曾出使辽国,以扎实的文献考据维护国家领土主权;戍守西北时,改革兵制、平定叛乱,展现卓越军政才能。后因永乐城之战失利被贬,晚年隐居润州(今江苏镇江)梦溪园,专注著述直至去世。

科学成就与《梦溪笔谈》

沈括一生治学广博,在天文、地理、物理、数学、医学等领域均有开创性贡献。其代表作《梦溪笔谈》被誉为 “中国科学史的里程碑”,内容涵盖:

天文学:改进浑仪、浮漏等观测仪器,编制《奉元历》,提出 “月本无光,日耀之乃光” 的月相理论。

物理学:发现地磁偏角,记录 “以磁石磨针锋” 的人工磁化法;通过小孔成像实验阐释光的直线传播,研究凹面镜聚焦原理。

地质学与工程学:提出流水侵蚀理论,考察太行山化石推断海陆变迁;首次命名 “石油” 并预言其广泛用途,记录活字印刷术与建筑技术。

数学:创立 “隙积术”(高阶等差级数求和)与 “会圆术”(圆弧长度近似计算),推动古代数学发展。

其他领域:在声学、医学、生物学等方面亦有创见,如通过琴弦共振实验验证声音传播规律。

思想与影响

沈括主张 “事非前定,人谋而已”,强调实证与实践结合,其研究方法已接近近代科学思维。英国学者李约瑟称他为 “中国科学史上最奇特的人物”,日本数学家三上义夫更赞其 “在世界数学史上找不到,唯有中国出了这个人”。他的成就不仅推动了宋代科技发展,更对后世产生深远影响,成为古代 “格物致知” 精神的典范。

沈括的生平与学术,展现了中国古代知识分子 “达则兼济天下,穷则独善其身” 的双重追求,其著作至今仍是研究古代科技与社会的珍贵文献。