第一章 墨子光学

《墨光学》

墨圣奇思探幽微

小孔成像证玄晖

千年绝学传薪火

智慧长明映月辉

1 墨子与光的故事

公元前440年的宋国都城,暮色像一张半透明的丝帛,轻柔地覆盖在商丘古城的飞檐斗拱之上。墨子蹲在工坊的竹席上,将一片打磨透亮的蚌壳固定在木架中央。二十岁的弟子禽滑釐举着牛油火把凑近,摇曳的火光突然在蚌壳另一侧的麻布上投出倒立的人形——正是站在三丈外的守夜士兵。

"景倒,在午有端。"墨子用削笔刀在竹简上刻下篆文,刀痕在跳动的火光中泛着青芒。他示意禽滑釐调整蚌壳角度,麻布上的光影随之拉长变形:"当光线穿过小孔,就像驷马必须经过辕轭的束缚,下者之人也高,高者之人也下。"这个发现比欧洲早了一千五百年,却在战国的烽烟中悄然埋下现代摄影术的种子。

在宋国与楚国的边境线上,墨子正用光学知识改良守城器械。他指导工匠将青铜镜打磨成抛物面形状,安装在瞭望塔顶端。当楚军斥候靠近时,守城士兵通过镜组反射的影像,能在百步外清晰辨别对方的甲胄纹饰。"光的反射如同水面倒影,但曲面镜能汇聚光线,使远处之物纤毫毕现。"墨子在《墨经》中如此记载。这些凝聚着智慧的青铜镜,后来成为中国最早的军事光学仪器。

最具传奇色彩的实验发生在阳城郊外的桑林。墨子命人在三丈见方的木屋内,用一百支蜡烛环绕悬挂,中间立起一人高的石柱。当弟子们依次熄灭蜡烛时,石柱的阴影竟如莲花般层层收缩。"此乃景二,说在重。"墨子解释道,"物体受多重光源照射,会产生本影与半影的叠加,就像月食时地影的变化。"这个发现比欧洲早了两千年,却在竹简上沉睡了二十三个世纪,直到20世纪的实验室里,科学家们才用X射线重现了相同的现象。

公元前433年,楚惠王欲攻宋,墨子星夜兼程十日十夜赶到郢都。在楚王面前,他展开用兽皮制作的"光学沙盘",通过青铜镜与竹片的组合,将郢都城防的虚实投射在绢布上。"大王请看,若楚军从东门进攻,阳光会将云梯的影子投射在护城河上,守军可借此预判方位。"他的演示让楚王惊叹,最终放弃了攻宋计划。这场没有硝烟的战争,不仅是墨子"非攻"思想的胜利,更是光学知识在军事领域的首次成功应用。

墨子晚年隐居泰山脚下,将毕生光学研究整理成《墨经》。在记载小孔成像的段落旁,他用朱砂批注:"光之入照若射。"这段两千五百年前的文字,在19世纪的暗箱相机中得到完美印证。当法国画家达盖尔发明银版摄影术时,他或许不知道,自己捕捉光影的装置,正是墨子"景倒"理论的现代演绎。

如今,在商丘古城的墨学纪念馆里,那片改变人类认知的蚌壳仍在玻璃展柜中沉睡。它见证过战国的烽火,也凝视着数码相机的镜头,用永恒的静默诉说着:科学的光芒,终将穿透时空的迷雾。当我们按下快门的瞬间,仿佛能听见两千五百年前那个智者的声音:"夫物有以自然,而后人事有治也。"

2《墨经》中的光学成就

《墨经》是战国时期墨家学派的科学经典,收录于《墨子》一书中,其中关于光学的论述被称为“光学八条”,是中国乃至世界最早的系统性几何光学研究文献。下面摘录于《墨经》中与光学有关的语句,然后并用现代文解释之。

2.1 光的直线传播与小孔成像

经文:

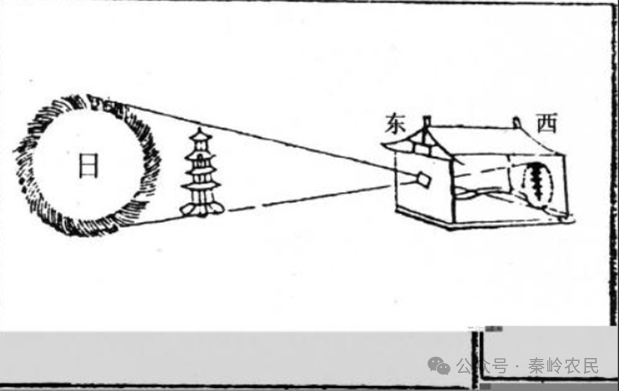

“景到,在午有端与景长,说在端。” (《经下》)

“景,光之人,煦若射,下者之人也高;高者之人也下。足蔽下光,故成景于上;首蔽上光,故成景于下。在远近有端,与于光,故景库内也。” (《经说下》)

解析:

影子倒立,在光线相交处有一个小孔,影子的大小取决于小孔的位置。具体来说,光线通过小孔时,会沿直线传播,形成倒立的影像。人的脚部遮住了下面的光线,因此影子在上方;头部遮住了上面的光线,因此影子在下方。在物体的远处或近处有一个小孔,物体被光线直线照射,反映在屏幕上,因此影子倒立在屏内。

2.2 影的生成与变化

经文:

“景不徙,说在改为。” (《经下》)

“光至,景亡;若在,尽古息。” (《经说下》)

“景,二光夹一光,一光者景也。” (《经说下》)

解析:

影子的存在依赖于物体的遮挡,若光源、物体和承影面相对静止,则影子固定不变;若物体移动,旧影消失而新影生成;当物体受多光源照射时,会产生多个影子(“二光夹一光”),重叠处形成更暗的本影,其余部分为半影。这一观察揭示了光源数量与阴影形态的关系。

2.3 镜面成像规律

凹面镜(鉴洼)

经文:

“鉴洼,景一小而易,一大而正,说在中之外内。” (《经下》)

“中之内,鉴者近中,则所鉴大,景亦大;远中,则所鉴小,景亦小。而必正…… 中之外,鉴者近中,则所鉴大,景亦大;远中,则所鉴小,景亦小。而必易。” (《经说下》)

解析:

凹面镜成像分两种情况:当物体在焦点内(“中之内”),像正立且放大;当物体在焦点外(“中之外”),像倒立且缩小。

凸面镜(鉴团)

经文:

“鉴团景一。”

“鉴者近,则所鉴大,景亦大;其远,所鉴小,景亦小。而必正。

解析:

凸面镜成像始终为正立缩小的虚像,墨子指出像的大小与物体距离镜面的远近相关,这与现代几何光学结论一致。

平面镜

经文:

“临鉴而立,景到,多而若少,说在寡区。”

“正鉴,景寡、貌能、白黑、远近柂正,异于光。”

解析:

平面镜成像为正立虚像,但左右相反(“景到”)。墨子还探讨了多镜组合成像的规律,指出夹角不同会导致影像数量变化,体现了对反射原理的深刻理解。

2.4 光的强弱与距离关系

经文:

“景之小、大,说在地(柂)正、远近。”

解析:

影的大小由光源位置(远近、角度)决定,类似现代光学中的照度与距离平方成反比的规律。

2.5 反射与投影现象

经文:

“景迎日,说在抟。”

“日之光反烛人,则景在日与人之间。”

解析:

当光线经镜面反射后照射人体,影子会出现在光源与人之间(“景迎日”)。这一现象揭示了反射光的路径,为后世光学仪器设计提供了理论基础。

《墨经》的光学论述以实验为基础,系统揭示了光的直线传播、反射、成像等规律,兼具理论深度与实践价值。其科学方法(观察→归纳→验证)和成果在世界科学史上占有重要地位,被誉为“中国古代科学的瑰宝”。

附1:墨子简介

墨子(公元前476或480年—公元前390或420年),名翟,是春秋末期到战国初期的著名思想家、教育家、科学家和军事家,同时也是墨家学派的创始人。他被后世尊称为“科圣”。墨子的先祖是殷商王室,他是宋国君主宋襄公的哥哥目夷的后代,目夷生前是宋襄公的大司马,后来他的后代因故从贵族降为平民,后简略为墨姓。

墨子提出了十大主张,包括兼爱、非攻、尚贤、尚同、节用、节葬、天志、明鬼、非乐和非命。这些主张构成了墨家学说的核心。其中,“兼爱”是墨子思想的核心,主张无差别地爱所有人,反对以强凌弱,提倡相互之间的利他行为;“非攻”则反对战争和攻伐,主张和平共处。

墨子在早年做过牧童和木工,后来从师于儒者,学习《诗》《书》《春秋》等儒家典籍,但因思想与儒家相悖,最终舍弃儒家,创立了墨家学派。墨家组织严密、生活极端简朴,主要思想包括兼爱、非攻、尚同、尚贤、节用、节葬、天志、明鬼、非乐和非命。

墨子曾任宋国大夫,后来周游列国,游说诸侯,企图通过和平手段解决战争问题。他的主要作品《墨子》由其弟子根据墨子生平事迹的史料,收集其语录编成,是研究墨子和墨家学说的基本材料。