鄱阳湖是全世界最重要的候鸟栖息地

每年秋冬季节都有超过60万只候鸟

从西伯利亚、蒙古高原和

我国的黑龙江、新疆等地飞到鄱阳湖

科学家们发现候鸟可能是

依靠地球磁场在进行导航

候鸟体内的短寿命片段产生的量子

可以转化为眼睛的光化学机制

使他们能够看到地球的磁力线

从而辨别出方向

磁场伴随地球诞生于数10亿年前

它不止给了候鸟迁徙的方向

还像金钟罩一样保护着地球

抵御太阳风和宇宙射线的侵袭

但是假如地球上某个空间的磁场消失了

会带来什么新现象?

我们会有什么新发现呢?

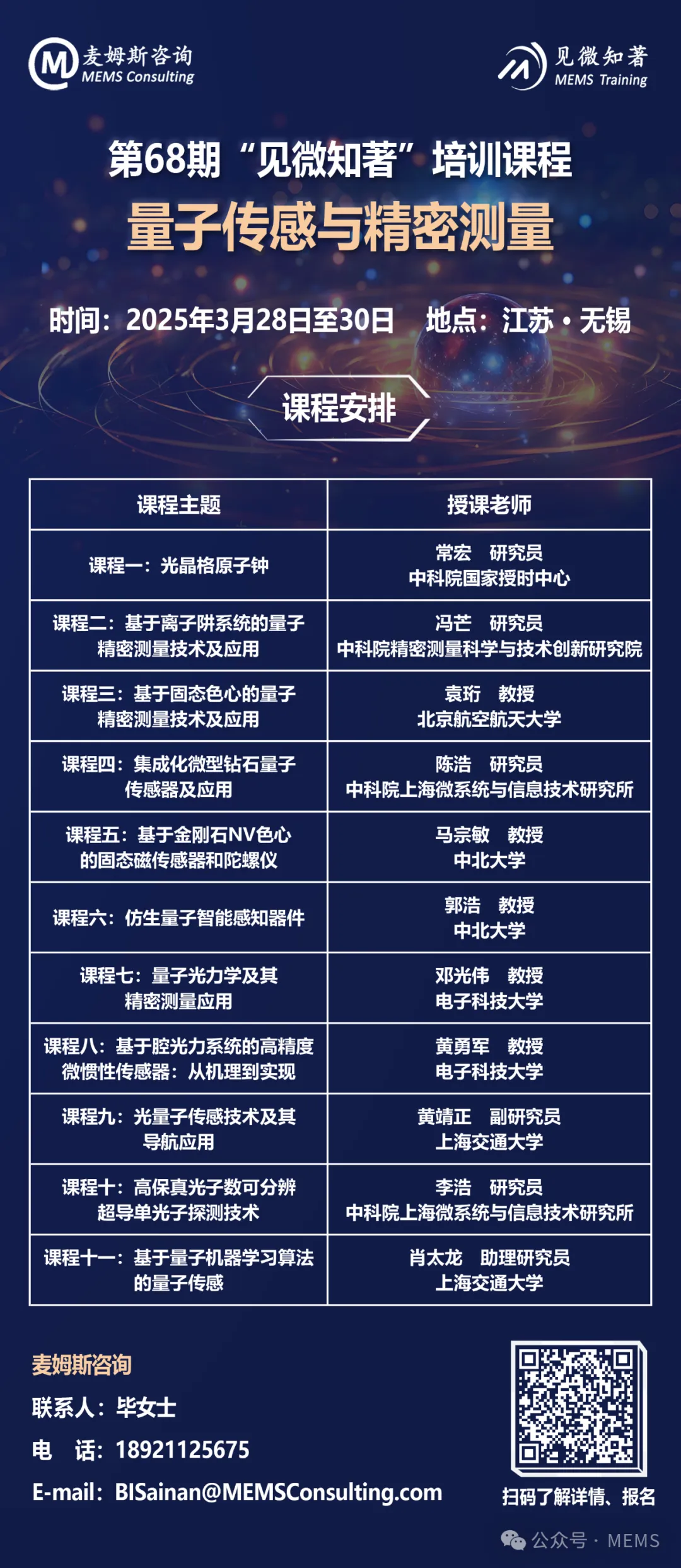

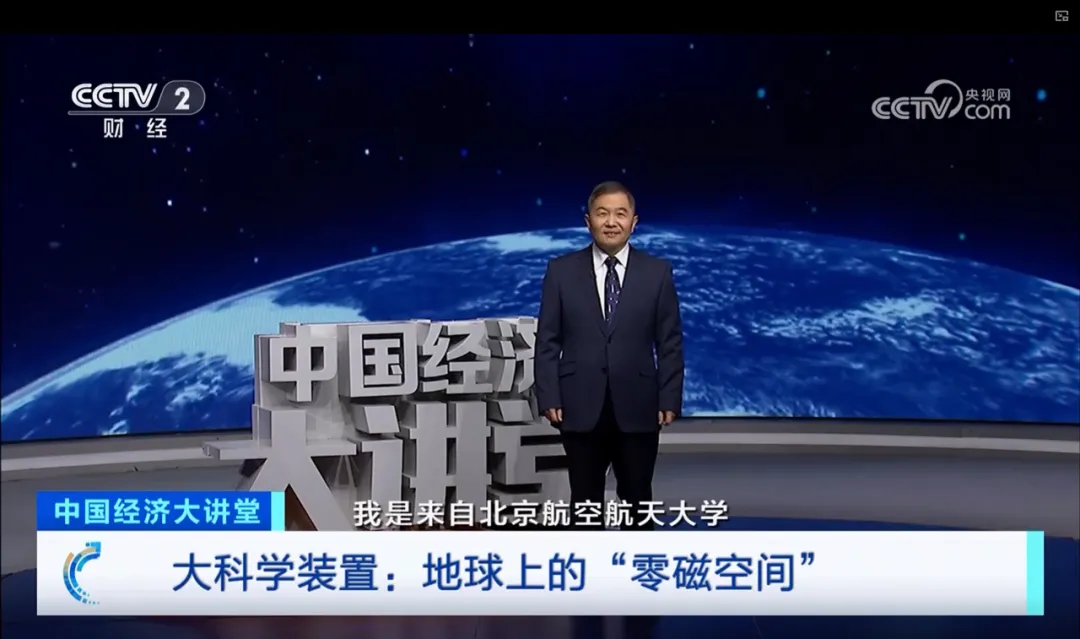

近日

《中国经济大讲堂》邀请

北京航空航天大学教授

中国科学院院士 房建成

带大家一起探秘地球上的“零磁空间”

接下来就和小萱一起

看看这些有趣的新发现——

没有磁场就没有生命

地球是什么时候诞生的?

地球上的生命又来自哪儿?

这是一个重大的科学问题

地球因为岩浆的流动

并且有磁场的存在

相较于月球和火星

她是活的

“磁场与我们息息相关

应该说没有磁场就没有生命”

地球中存在磁场

我们人体自身也产生磁场

生物洄游、鸽子“定位导航”

这些都与地磁场有关系

从陀螺仪研究到极弱磁场测量

飞机定位、水下航行器

潜艇的定位导航

都离不开惯性定位导航

离不开陀螺仪

最早的陀螺仪叫转子陀螺

为了得到更高精度

房院士致力于研究磁悬浮陀螺

物理学家提出利用原子自旋特性

制造原子陀螺仪

但原子对磁场非常敏感

然而,这种敏感性

也可以用于测量弱磁场

从而发明了原子磁强计

通过激光“抽运”技术

科学家使一团原子的自旋方向一致

形成宏观的“转子”

从而增强信号强度

极弱磁测量带来的大科学装置

2008年,房院士团队利用物理学效应

开始研发科学装置

经过多年努力

2019年创造了新的世界纪录

测量到的磁场强度比地球磁场

低10到12个数量级

这一突破性成果推动了

大型科学设施的建设

该设施的建设符合国家“四个面向”战略

实现了科学技术与产业的

同步推进和协同创新

去深空捕捉磁场

大科学设施的首要任务是

创造极弱磁场环境

这是其科学发现的基础

其核心使命是通过

极弱磁场测量和惯性测量装置

推动前沿科学研究

极弱磁场测量技术可用于深空探测

例如在火星或月球上

直接测量岩石磁性

分析其成分和演化历史

有助于寻找类地行星和探索宇宙中

是否存在生命

极弱磁环境:生命探索、

信息捕捉与健康检测的新前沿

在无磁场环境中

植物的生长受到显著抑制

例如庄稼无法正常发育

要揭示磁场对生命的影响规律

不仅需要营造无磁场空间

还需开发高精度测量装置

在极弱磁场环境中

可以研究动物神经传导、行为

认知、发育和衰老等生命现象

以及植物幼苗发育、种子发芽、酶活性

和细胞遗传等生物学过程

人体细胞会产生微弱的电磁信号

极弱磁场测量技术可以捕捉这些信号

通过心磁成像和脑磁成像

可以检测心梗、脑梗等

重大疾病的早期征兆

量子精密测量下的物质世界

房院士为我们讲解了

量子精密测量的核心原理

光、磁与原子、分子、离子等

物质相互作用

“量子精密测量与传感给我们

带来了新的机遇,新的赛道”

随着测量技术进入量子时代

极弱磁场大科学设施的建设

为高灵敏度磁场测量提供了可能

推动了科学研究的进步

量子精密测量实现

超高精度时间测量

量子精密测量技术利用

原子自旋、激光和磁场等原理

实现了超高精度的时间测量

北斗导航系统依赖

原子钟测量电磁波传播时间

实现厘米级定位精度

互联网数据传输需要

原子钟为数据包打上时间标签

确保传输有序

量子精密测量技术的芯片化和小型化

从原子钟到量子导航

从智能电表到无人系统

量子技术正在开辟新的赛道

为能源、医疗、通信和探测等领域

带来革命性进步

用大科学装置捕捉地震信息

地震预报是一个世界性难题

目前的准确率只有20%左右

地震前,动物常常表现出异常行为

这些动物可能感知到了

地磁场、重力场等地球物理场的变化

房院士希望能够建立

高分辨率的地磁图

通过精确测量

地球磁场的变化来预测地震

“建一个地磁的大科学装置

把地球磁场给它测出来

不光为我们中国人地震预报服务

也为全世界服务”