来自斯坦福大学和韩国Ajou大学的科学家们在《Science》杂志上发表了一项开创性的研究成果。他们发现了一种新型的非晶态NbP半金属薄膜,其电阻率随着薄膜厚度的减小而显著降低,这一现象与传统金属的电阻率随厚度减小而增加的趋势截然相反。这一发现为解决纳米电子学中超薄导线电阻过高这一长期存在的瓶颈问题提供了全新的解决方案,有望推动未来高密度电子设备的发展。

图:薄导体:由非晶态拓扑半金属磷化铌制成的芯片

通常情况下,金属在变薄时导电性会变差。然而,磷化铌(NbP)却与众不同。美国斯坦福大学的研究人员发现,这种非晶态拓扑半金属的超薄膜即使在非晶态下,其导电性也优于铜。这一令人惊讶的结果可能会助力开发用于纳米电子应用的超薄低电阻率导线。

非晶态半金属磷化铌作为纳米级薄膜具有比块体材料更大的表面电导率,可用于纳米级电子器件。Khan等人在非晶态基质中生长了非晶态磷化铌薄膜(一种作为晶体材料属于拓扑半金属的材料)。对于厚度为 1.5 纳米的薄膜,这种材料的导电性是铜的两倍多。

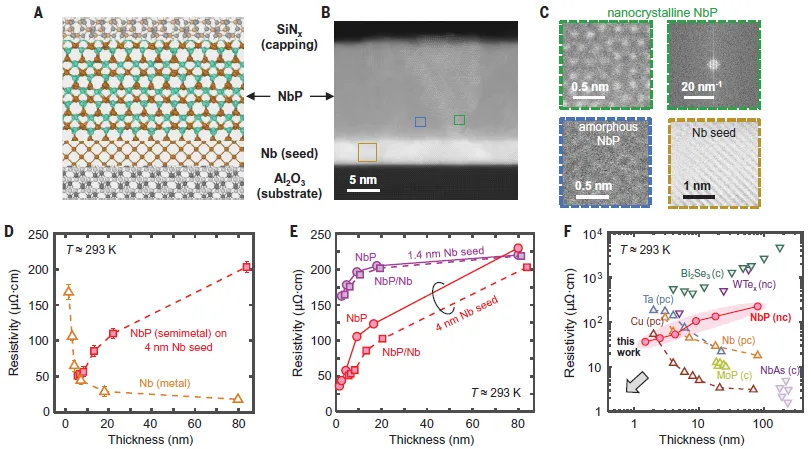

图:NbP/Nb 薄膜堆叠结构及其室温电阻率

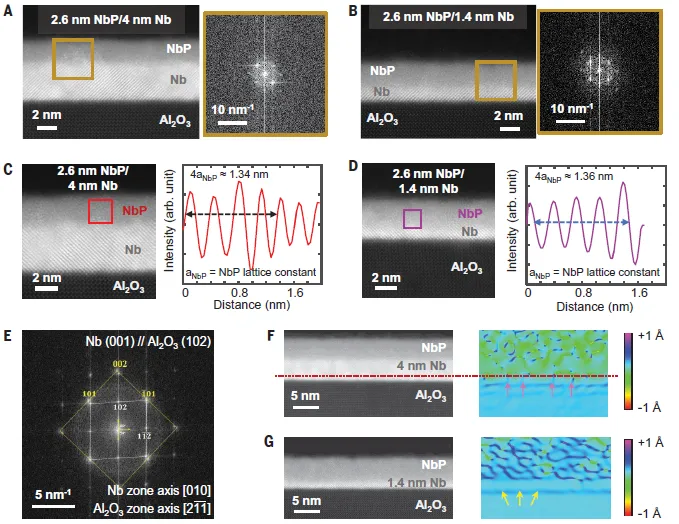

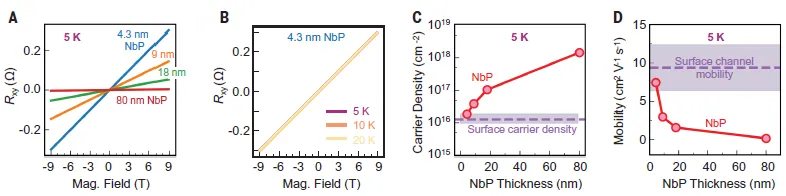

研究团队通过在400°C的低温下采用磁控溅射技术制备了NbP薄膜,并利用高角环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)等先进手段对其微观结构进行了表征。他们发现,当NbP薄膜厚度小于5纳米时,其室温电阻率仅为约34微欧姆·厘米,比相同厚度的传统金属(如铜)低约6倍,且远低于其自身厚膜的电阻率(约60-70微欧姆·厘米)。通过温度依赖的输运测量和霍尔效应实验,研究团队证实了这种电阻率降低现象主要源于薄膜表面的高载流子密度和良好迁移率所主导的表面传导机制。这一成果不仅为超薄低电阻率导线的制备提供了新的材料选择,还为未来纳米电子学的发展提供了重要的理论支持。

图:超薄 NbP/Nb 异质结构的微观结构细节

“随着当今电子设备和芯片变得越来越小、越来越复杂,用于在这些芯片内传输电信号的超薄金属导线在缩小尺寸时可能会成为瓶颈,”研究负责人、斯坦福大学Eric Pop研究小组的访问博士后学者兼前博士生Asir Intisar Khan解释说。

他说,解决方案是制造具有更低电阻率的超薄导体,以实现神经形态和自旋电子器件中密集的逻辑和存储操作所需的金属互连。“低电阻率将导致电压降和信号延迟降低,最终有助于在系统层面减少功耗,”Khan说。

问题是,传统金属在制成薄膜时电阻率会增加。薄膜越薄,其导电性就越差。

拓扑半金属与众不同。与更知名的拓扑绝缘体类似,后者在边缘态导电,而其内部保持绝缘,这些材料即使在结构有些无序的情况下,也可以在其表面传导大量电流。关键在于,即使薄膜被变薄,它们仍能保持这种表面导电特性。

在新的研究中,Khan及其同事发现,磷化铌(NbP)非晶态薄膜的有效电阻率随着薄膜厚度的减小而显著降低。事实上,最薄的薄膜(<5纳米)在室温下其电阻率低于类似厚度的传统金属(如铜)。

图:NbP薄膜的霍尔测量和载流子密度

另一个优势是,这些薄膜可以在相对较低的温度(约400°C)下制造并沉积在基底上。这使它们与现代半导体和芯片制造工艺(如工业后端工艺BEOL)兼容。因此,这种材料相对容易集成到最先进的纳米电子学中。薄膜是非晶态这一事实也是一个重要的实际优势。

研究人员表示,他们现在将继续对这种材料进行进一步测试。“我们还认为磷化铌并非唯一具有这种特性的材料,因此还有更多的发现等待我们,”Pop说。

研究结果已发表在《Science》杂志上。