2025年1月30日,国际顶级期刊《焦耳》(Joule)发表了一项由中国科学家领衔的颠覆性研究——华中科技大学段江江教授团队开发出全球首例基于铁离子"变脸"特性的新型制冷技术。这项技术以70%的效率提升和仅需传统空调5%的功耗的惊人数据,直接挑战了沿用70年的压缩机制冷体系,为全球制冷行业开辟了一条绿色革命之路。

一、传统制冷:效率之困

自1950年代压缩机制冷技术普及以来,全球空调、冰箱等设备始终依赖同一原理:通过压缩-膨胀循环驱动制冷剂相变吸热。这种技术虽有效,但存在三大致命缺陷:

能效低下:根据国际制冷学会数据,传统制冷系统的理论性能系数(COP)上限为5,实际运行中仅为3-4;

高能耗:国际能源署2024年报告数据,全球空调年耗电量超2万亿度,占社会总用电量的10%;

环境危害:制冷剂中氟利昂类物质可产生比二氧化碳强数千倍的温室效应,且存在泄漏风险。

有没有一种技术可以既保证日常生活、工作的制冷需求,又可以避开上述致命缺陷呢?这几十年以来,全球一直在研究、探索。

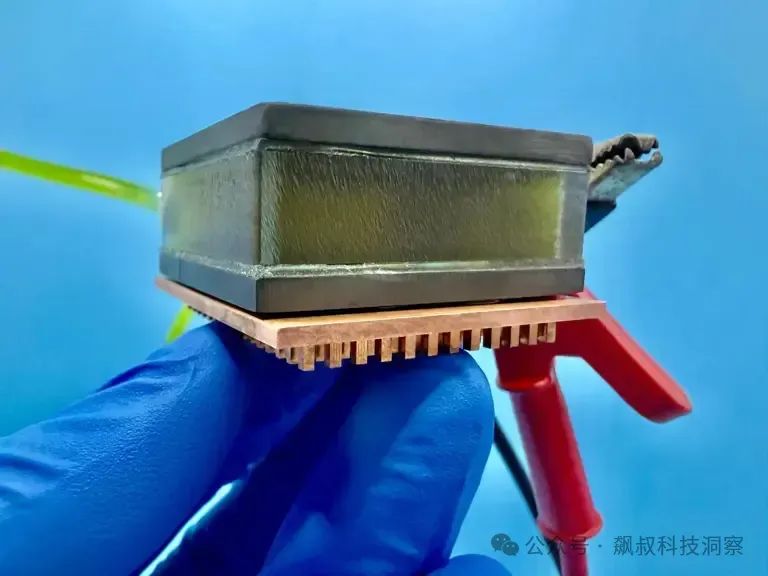

如开头所述,华中科大团队最新提出的铁电制冷技术,核心在于利用铁离子(Fe²⁺/Fe³⁺)的氧化还原反应实现热管理。

其工作原理可简化为:

制冷阶段:Fe³⁺吸收电子转化为Fe²⁺时,从环境中吸收热量,实现每克材料0.38焦耳的瞬时吸热量;

放热阶段:Fe²⁺释放电子回归Fe³⁺时排出热量。

然而,初期实验效果仅能实现0.1℃温降,远未达到实用标准。研究团队通过系统性优化,在三个关键维度实现突破:

(数据来源:《焦耳》论文Supplementary Materials表S3)

铁离子电导率提升至2.1 S/cm,比纯水体系提高8倍;

氧化还原反应活化能降低至0.18 eV,效率提升70%;

热传递速率达到4.7×10⁻³ W/(m·K),为传统制冷剂的3.2倍。

这种"溶剂工程"策略,使得系统在0.11瓦/平方厘米的低功耗下,即可驱动14.3的理论COP值——这一数值是传统空调的4.8倍(以COP 3计),甚至超越特斯拉热泵系统(COP 4.5)。

当然,这项热电制冷技术还需要进一步完善。但据华中科技大学团队段江江教授透露:他们正在开发各种制冷器原型,并寻求与创新企业合作,推动这项技术走向市场。

因而,如果技术实现产业化,将带来多重变革:

节能革命:按中国4.5亿台空调保有量计算,全面替换后年节电量可达5400亿度,相当于三峡电站5年发电总量;

体积革新:制冷系统体积可缩小至传统设备的1/10,助力微型电子设备散热;

环保突破:彻底淘汰氟利昂类制冷剂,每年减少1.2亿吨二氧化碳当量排放(联合国环境署预测数据)。

据了解,目前研究团队已开发出5种原型制冷器,覆盖从芯片级(1cm²)到建筑级(10m²)的多场景需求。段江江教授透露:首款商用产品有望在2028年前面世,初期目标市场为数据中心冷却和电动汽车温控系统。

因此,这项来自中国的原创技术,正掀起一场静默的能源革命。当铁离子的"变脸"魔术走进现实,人类或将告别压缩机的轰鸣时代,迎来"零碳制冷"的新纪元。

飙叔感谢您花时间关注与分享,感谢在我的人生道路中多了这么多志同道合的朋友,一起关注国产光刻机、国产芯片、国产半导体艰难突破之路;一起分享华为海思、华为鸿蒙及华为手机等华为产业为代表的中国ICT产业崛起的点点滴滴;从此生活变得不再孤单,不再无聊!  |  |