在人工智能与机器人技术飞速发展的今天,人类对机器人的期待早已不局限于简单重复的机械动作,而是希望其能像人类一样完成精细复杂的操作。

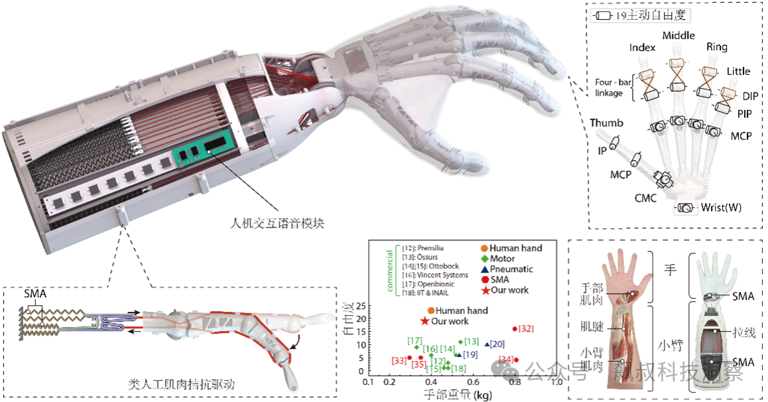

近日,中国科学技术大学(以下简称“中科大”)宣布成功研发出全球领先的19自由度仿生灵巧手,这一成果不仅攻克了机器人灵巧操作领域长期存在的技术瓶颈,更被国际权威期刊《自然·机器智能》(Nature Machine Intelligence)评价为“下一代仿生手的关键技术路径”。这项突破背后,究竟隐藏着怎样的科技密码?又将如何改变我们的生活?

一、从“机械夹爪”到“仿生人手”:一场解剖学启发的技术革命

要让机械手真正“活”起来,仅靠仿生结构远远不够。中国科大团队在驱动系统、材料工艺和感知系统三大核心领域实现了颠覆性创新。

1、微型驱动技术:让关节“听话”的关键

传统机械手常因电机体积过大、关节响应延迟等问题,难以实现多自由度协同。研究团队首创高密度微型驱动模组,将19个独立关节的驱动单元集成于手掌空间内,通过仿生肌腱传动系统模拟肌肉收缩,解决了多关节控制的同步性与精度难题。这一设计使灵巧手的动作响应速度提升至毫秒级,且能耗降低40%。

2、柔性材料与轻量化结构:兼顾力量与灵敏

团队采用新型碳纤维复合材料与3D打印工艺,构建出兼具轻量化(整手重量仅450克)和高强度的骨架结构,手指表面覆盖柔性硅胶皮肤,内部嵌入形状记忆合金丝,可像真实手指一样在受力时轻微形变,既保护抓取对象,又延长自身使用寿命。

3、多模态感知系统:赋予机器“触觉生命”

灵巧手的指尖集成了高灵敏度触觉传感器阵列,可实时检测压力、振动、温度等多维度信息,并通过AI算法将触觉信号转化为动作指令。例如,当传感器感知到物体表面湿滑时,控制系统会立即调整抓握力度;触碰高温物体时,手指会自动缩回。这种“感知-决策-执行”闭环,标志着机器人首次真正拥有了类人的“条件反射”能力。

中国科大仿生灵巧手的问世,绝非仅停留在论文中的技术突破。其高度适配性使其在多个领域展现出广阔的应用前景:

1、特种作业:突破人类生理极限

在核电站内部检修、深海设备维护等危险场景中,搭载灵巧手的机器人可替代人类完成阀门操控、精密焊接等任务,大幅降低事故风险。

2、医疗康复:重新定义“智能假肢”

传统假肢仅能实现简单抓握,而19自由度的灵巧手可让截肢患者恢复扣纽扣、写字等精细动作,结合脑机接口技术后,甚至有望实现“意念操控”。

3、工业4.0:柔性制造的终极答案

在电子产品组装、奢侈品包装等对精度要求极高的生产线上,灵巧手可自适应不同尺寸、材质的零件,彻底解决传统机械臂换线调试耗时长的痛点。

4、生活服务:机器人走入家庭

从为老人递送水杯到整理杂乱物品,灵巧手将推动服务机器人从“移动平台”升级为“全能管家”,真正融入日常生活的每个细节。

飙叔感谢您花时间关注与分享,感谢在我的人生道路中多了这么多志同道合的朋友,一起关注国产光刻机、国产芯片、国产半导体艰难突破之路;一起分享华为海思、华为鸿蒙及华为手机等华为产业为代表的中国ICT产业崛起的点点滴滴;从此生活变得不再孤单,不再无聊!  |  |