最近关于固态电池研发突破、量产、高密度突破的消息一个接着一个,既有国内厂商,也有跨国车企巨头。

其中,让人印象最深无疑就是奇瑞汽车了;在2024全球创新大会上,奇瑞率先推出了自己的固态电池,它既不玩挤压,又不玩针刺,直接把电池切掉一块,电池仍然能继续工作,可以放电,也能充电,安全性得到了极大的提升。同时据奇瑞副总经理高新华透露:奇瑞固态电池,2026年将投入定向运营,2027年将批量上市,届时纯电动汽车续航将突破1500公里。

奇瑞这番操作不仅超出了大家预期,同时也把大家的胃口给吊起来了。那事实上,固态电池的量产上车还需要多长时间呢?日韩能否逆袭?

一、抢时间,或将改变游戏规则

我们知道当前中国在新能源汽车产业,无论是整车还是“三电”技术和产业链中都占据着主导的地位;这是一种巨大的优势,但是否能够顺利延续到下一代技术的应用和普及呢?而下一个颠覆性的技术无疑就是——固态电池。

相比中国厂商,欧、美、日、韩企业对固态电池技术的期望更高、更迫切,他们认为,这是他们赢得下一个技术革命的机会。

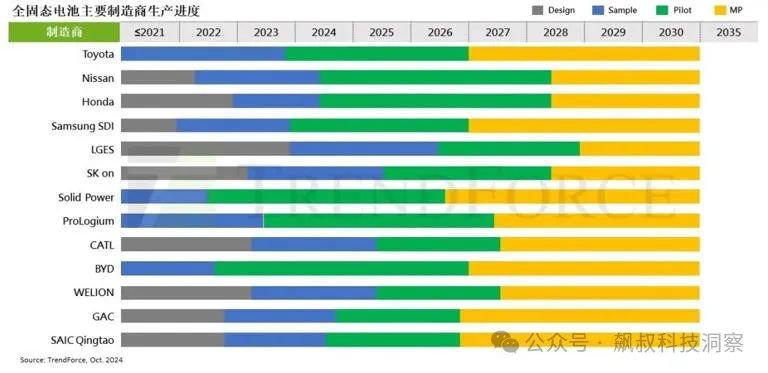

根据集邦咨询近日发布的调研报告,丰田、日产、三星 SDI 等全球制造商已开始试制全固态电池,并加快了量产的节奏,预估产量可于2027年前达 GWh(吉瓦时)水平。

从上表可知,全球主要汽车级电池厂商的研发和量产都在2026年之后,集中于2027-2030年之间;但这只是预期和计划排期,并不代表真正实现。

相对国内厂商在量产和商用的推进上更为落地,如比亚迪、广汽、上汽均宣称2026年全固态锂电池将装车上市;长安汽车则预计到2030年推出包括液态、半固态和固态在内的8款自研电芯。

宁德时代相对保守一些,据其首席科学家吴凯曾透露,宁德时代2027年或可小批量生产全固态电池,但大批量生产仍然会面临成本等问题。

其实,无论是国内或国际厂商大家都在“抢时间”,因为固态电池不仅单纯技术和产品的突破,可能是改变新能源汽车行业的游戏规则的核心所在。但抢时间的关键取决——规模生产以及成本的递减。

二、2030年,固态电池小规模应用

从固态电池技术而言,客观说日本企业专利布局相对领先,专利占全球的68%,全球固态电池专利申请前5名企业有4家日本企业和1家韩国企业。丰田也是固态电池的先行者,2008年就已开始布局,据统计,其在固态电池领域的专利超过1300项,位居世界之首。

而根据中国科学院院士欧阳明高的说法:从技术研发节点上看,2025年至2030年,全固态电池产业将重点攻关固态电解质;2030年至2035年,重点攻关高容量复合负极;2035年至2040年,重点攻关高容量复合正极。

也就是说,虽然在专利布局上日本占先,但在技术转化以及应用上目前海内外企业差距并不大。业内普遍预计,从技术角度而言全固态电池将在2027年左右实现量产上车,但成本依然居高不下,降本通道将于2030年开启。

根据TrendForce报告预期,随着制造规模扩大和技术成熟度提升,半固态电池综合成本将于2035年降至0.4元人民币/Wh以下。而全固态电池在2030年左右其应用规模将大于10GWH,电芯价格将降至1元人民币/Wh左右;到2035年经过生产规模和市场进一步放大,电芯价格将有机会降至0.6-0.7元人民币/Wh。

而对比现在磷酸铁锂电芯的采购价目前已经到了每瓦时0.4元人民币以内。如宁德时代173Ah VDA规格的磷酸铁锂电芯产品,其每瓦时电芯价格控制在0.4元人民币以内。业内人士预测,2024年市场上可能出现每瓦时0.3元人民币的电池,这意味着100度电的电池采购成本只要3万元左右。

也就是说,由于成本问题,无论是半固态电池或是固态电池,在2030年之前将很难大规模进入主流的电动汽车市场;或将只是在部分中高端汽车使用。那2030年之后呢?

三、成本,固态电池终局之战

如上所述,从技术问题目前大部分是有解决方案的,但规模生产和成本控制才是核心。

实际上,大规模生产固态电池还涉及另一项成本——产线升级。从液态电池到固态电池的技术上了一个新台阶,显然更新难度更高,那就需要更换大量设备。对于头部动力电池厂商而言,当前液态电池业务还处于扩张和收获阶段,让其大规模投入到固态电池产线的更新和换代上,显然不是一个划算的生意。因此,刚开始头部动力电池厂商热情不是很高,也就可以理解了。

但一旦成本降到合适的程度,比如如上所述在2030年左右与液态电池成本相差不大的情况,一线动力电池厂商,比如宁德时代、比亚迪等必将全力出击,将现有产线快速升级,从而实现固态电池的大规模量产,快速降低成本;从而重新占据主动权。

何况对于宁德时代而言,当前海内外主流车企都是其客户,无论从技术和需求角度都几乎可以做到无缝衔接;更不说比亚迪,其自身年产销超300万辆,又是一个“成本控制狂魔”。

也就是说,虽然固态电池是一个划时代的,足以改变游戏规则的技术和产品;但如果技术没有绝对领先,或是技术垄断的情况下,大规模生产和成本才是关键因素。从这个角度而言,未来固态电池时代,宁德时代、比亚迪依然将占据主导地位,欧美日韩的逆袭绝非易事。

因此,固态电池,未来新能源汽车产业竞争的决定性因素;不仅要看谁的技术掌握情况,更要看谁有能力率先攻克量产,控制成本,从而实现真正的产业化。在大规模商用上,由于国产新能源汽车占据全球半壁江山以上,并且有全球80%以上动力电池来自中国,因此大规模商用国产固态电池具有天然的优势。