文章背景

与锂相比,地壳中的钠(Na)储量高出几十倍,使得钠离子电池成为更具成本效益和可持续的锂离子电池得替代品。在潜在的钠离子电池负极材料中,硬碳因其在容量和电压方面的竞争优势而受到了相当多的关注。然而,硬碳负极商业化的一个主要障碍是其初始库仑效率(ICE)较远远低于锂离子电池中的石墨负极,并且现有的Na+存储模型与硬碳负极的实验结果也存在很多矛盾。

内容简介

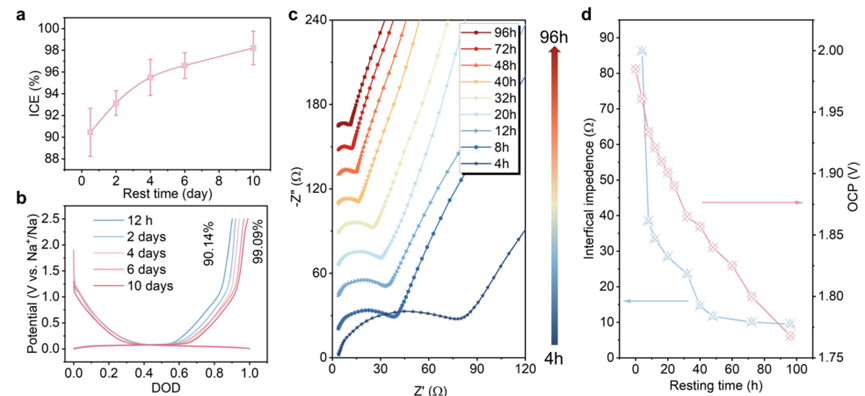

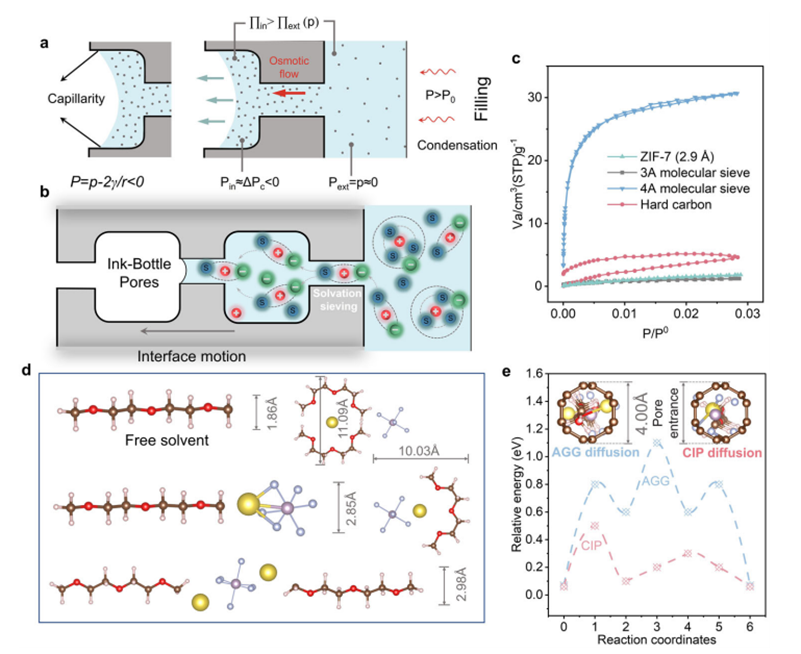

在这项工作中,作者通过实验表征与建模相结合,发现在毛细管效应和渗透压的驱动下,硬碳负极的纳米孔上发生了一个与SEI无关的预脱溶过程。预脱溶过程中的溶剂化结构演变对Na+存储的可逆性有显著影响。模型表明,硬碳负极本质上诱导了一个时间依赖的脱溶过程,并在纳米孔的表面和内部实现了双SEI结构。通过延长时效时间实现充分的脱溶,可以达到98.21%(标准差:1.55%)的高平均ICE,显著高于最近报道的使用先进硬碳和优化电解质的ICE数据(通常低于92%),整个电池的能量密度达到282 W h kg−1。利用双SEI模型和元素价深剖面分析,确定了不可逆的Na损失是由双SEI形成中的Na+耗尽和Na+被困在硬碳层间中引起的。本文以“Consummating ion desolvation in hard carbon anodes for reversible sodium storage”为题在国际顶刊Nature Communications上,第一作者为Ziyang Lu和Huijun Yang,通讯作者为周豪慎和杨全红教授。

主要内容

图1. 硬碳负极中Na+储存的ICE与老化时间的关系.

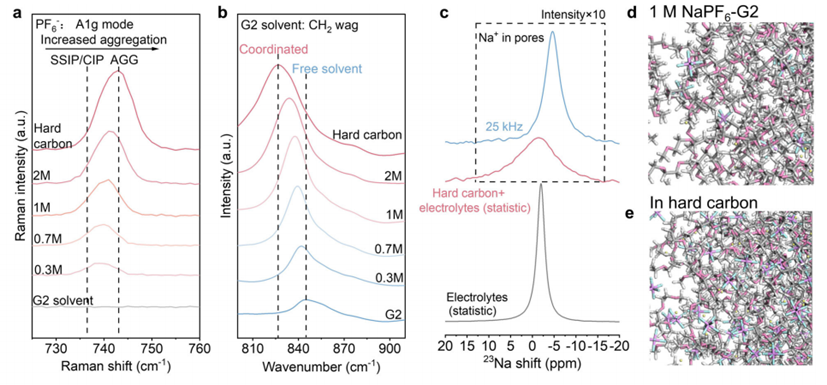

图2.硬质碳纳米孔中与 SEI 无关的预去溶剂化作用

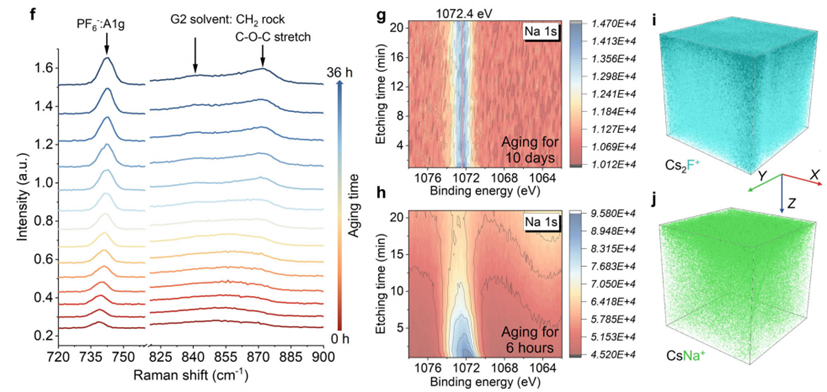

图3.硬碳中溶剂化结构演化的分析。

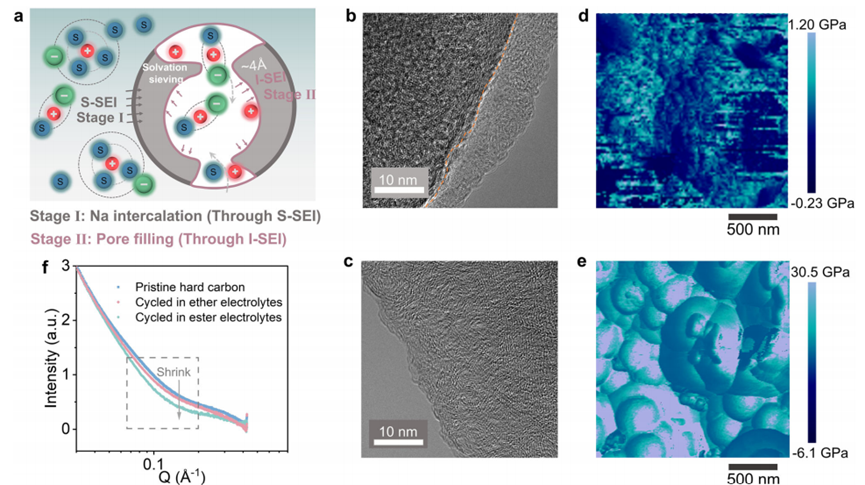

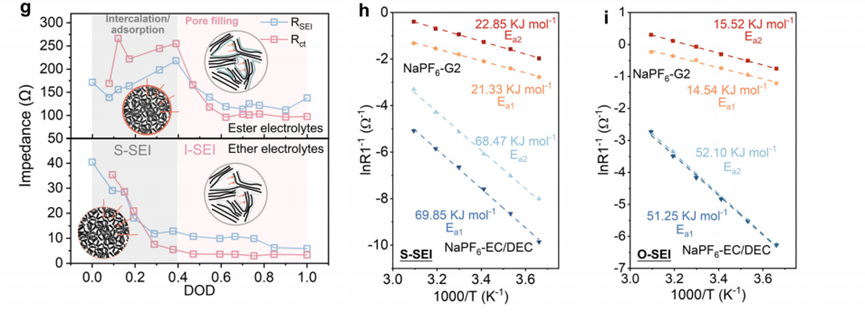

图4.双SEI模型的验证。

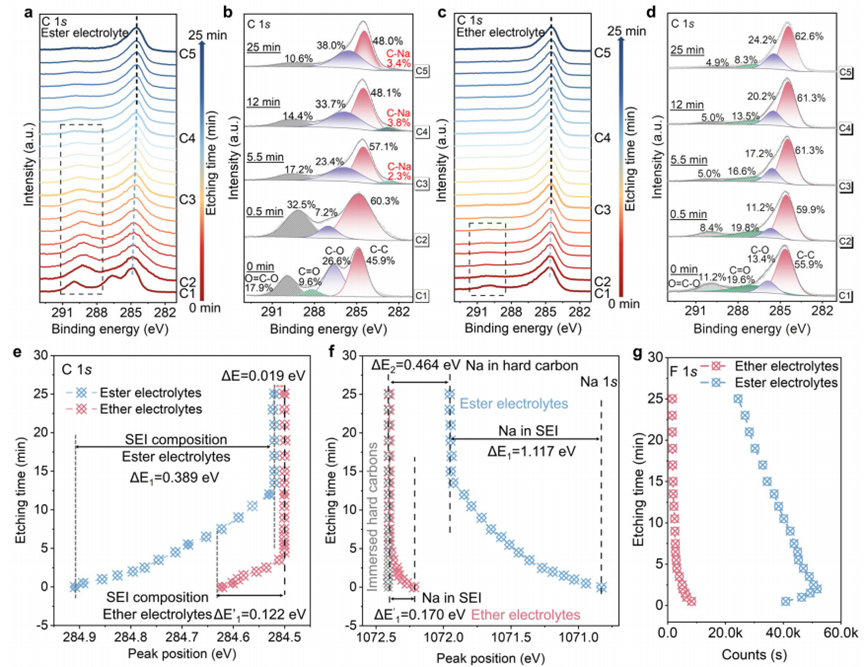

图5. 硬碳负极的XPS分析。

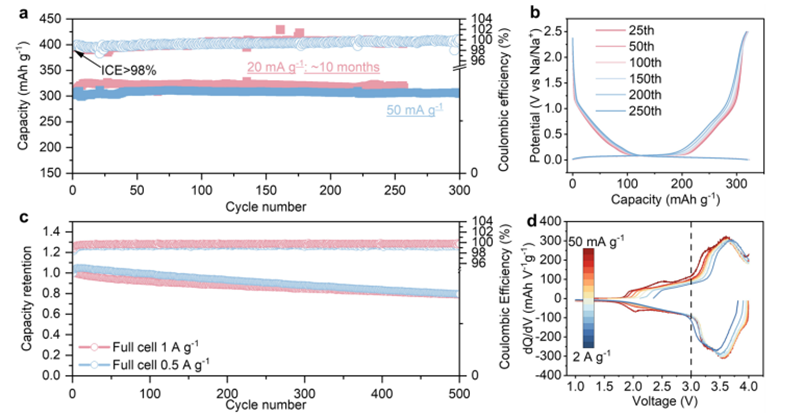

图6.硬碳的电化学性能。

结论

本文通过延长硬碳负极的老化时间,可以在其纳米孔中实现更充分的电解液预脱溶剂化,从而显著提升钠离子存储的效率和初始库仑效率。这种策略不仅显著提高了硬碳负极的ICE,达到98.21%的平均值,而且没有牺牲电池的容量和循环稳定性。此外,本文提出的双SEI模型有效地解释了硬碳负极中不可逆钠损失的机制,并展示了通过调控纳米孔中的脱溶剂化过程来优化电池性能的可能性。这些发现为设计更实用的硬碳材料和推动其商业应用提供了重要的理论和实验依据。

参考文献

Lu, Z., Yang, H., Guo, Y. et al. Consummating ion desolvation in hard carbon anodes for reversible sodium storage. Nat Commun 15, 3497 (2024).

全文链接:

https://doi.org/10.1038/s41467-024-47522-y