第一作者:纪凯悦、刘源渤

通讯作者:段昊泓

通讯单位:清华大学

论文DOI:https://doi.org/10.1021/jacs.4c00818

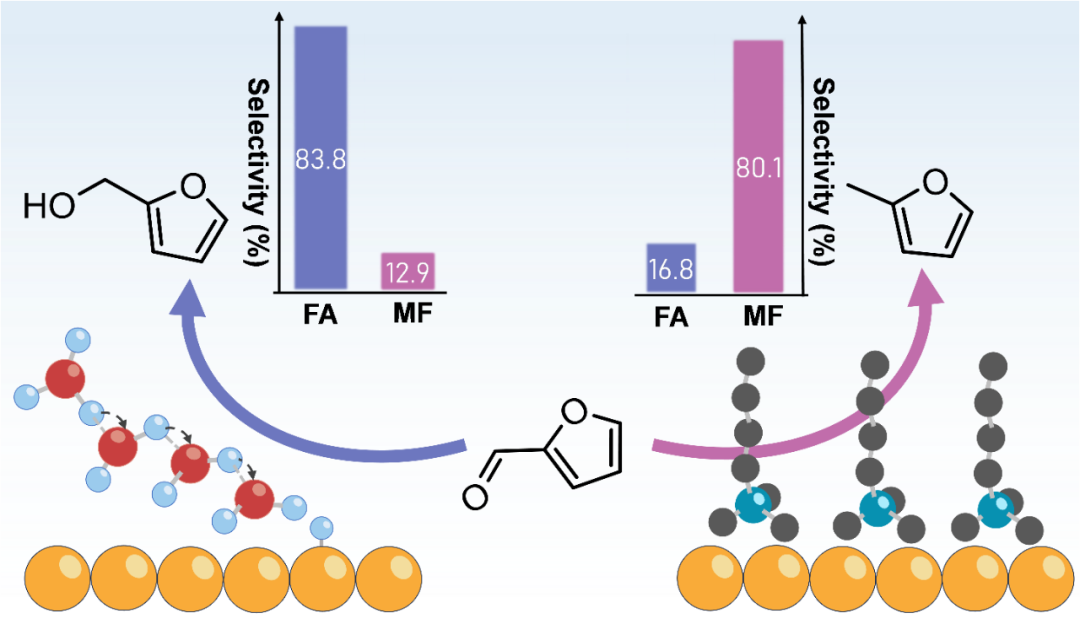

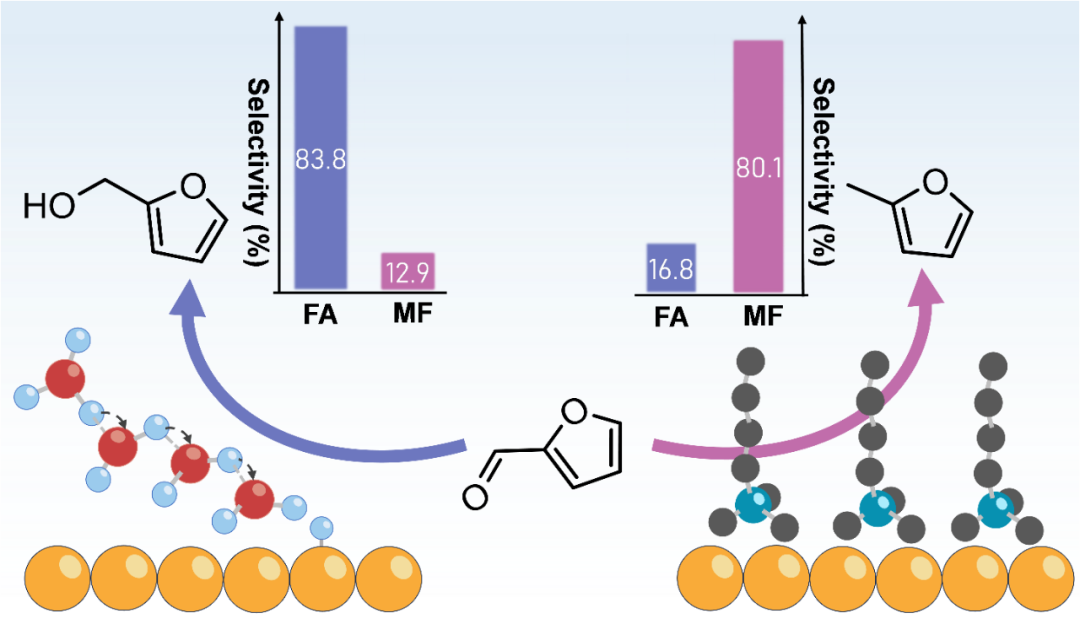

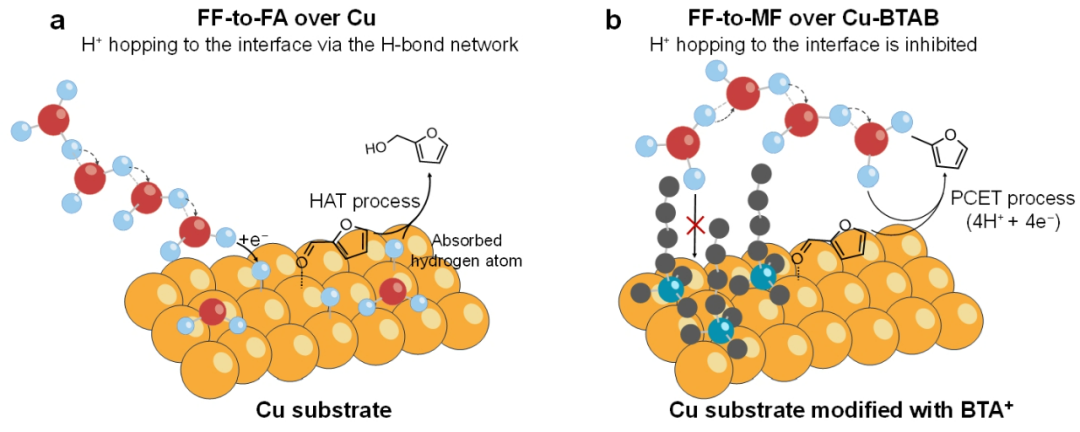

清华大学段昊泓团队报道了一种电极/溶液界面调控策略,使用相同的电解条件和铜(Cu)催化剂,仅通过有机分子的表面修饰,实现了电催化糠醛(FF)还原的选择性“反转”——从选择性制备糠醇(FA;选择性83.8%),转变为选择性制备2-甲基呋喃(MF;选择性80.1%),如图1所示。该选择性的转变是通过在电极表面引入丁基三甲基溴化铵(BTAB)实现的。机理研究表明,BTAB在Cu表面的特性吸附改变了双电层(EDL)结构,排斥了界面水分子,削弱了质子迁移的氢键网络,限制了氢原子转移过程(HAT),抑制了FF向FA的电还原转化。与此同时,FF向MF的电还原转化经由质子耦合电子转移过程(PCET),该过程受到EDL上述变化的影响较小。基于以上两点,BTAB修饰促使FF向MF的转化成为了主导反应,其选择性和法拉第效率均显著提升,优于文献报道水平。

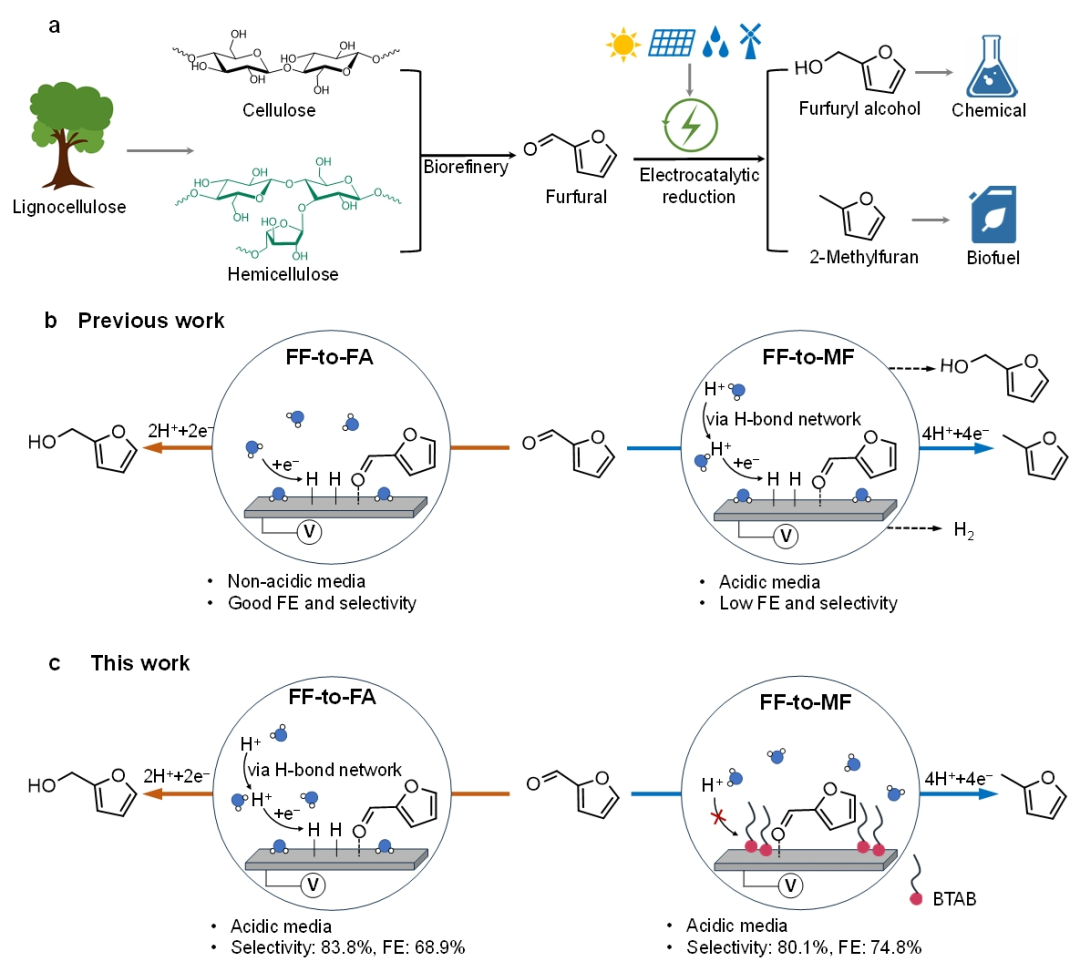

图1 电极/溶液界面结构调控,“反转”电催化糠醛还原选择性

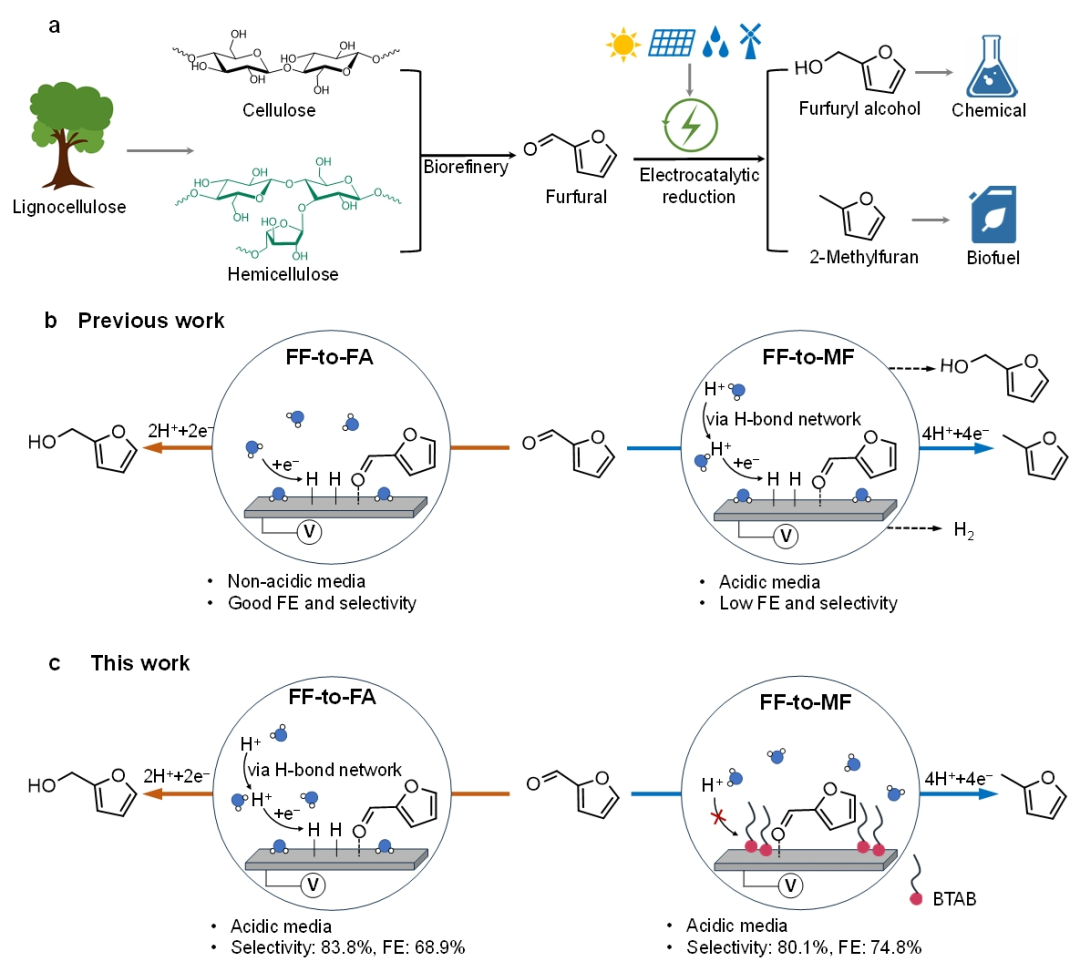

将生物质资源转化为高附加值化学品,对于可再生碳资源增值以及减少化工行业中的碳足迹有着重要意义。糠醛是一种重要的生物质平台分子,可以通过催化还原转化为FA和MF,其中FA可用作特殊单体和溶剂,而MF被视为下一代生物燃料(图2a)。目前,FF的还原主要依赖于高能耗的热催化过程,该过程需在高温下进行,并使用易燃易爆的氢气作为还原剂。相比之下,电催化还原是一种生产高附加值化学品和燃料的可持续性替代方案,其以水作为氢源,具有操作条件温和、可耦合可再生电力驱动等特点。尽管现有研究对于电催化FF还原已取得显著进展,但由于存在FF向FA电还原转化以及析氢反应(HER)的竞争,FF高选择性电还原至MF仍然是一个挑战。此外,由于FF向FA和MF电还原转化路径不同,FF电还原至MF或FA通常需要施加不同的电解条件。FF向FA的电还原转化主要通过吸附氢原子的氢原子转移(HAT)过程或2H+/2e−参与的质子耦合电子转移(PCET)过程,而FF向MF的电还原转化则遵循4H+/4e−参与的PCET过程。为了抑制FF电还原至MF,非酸性溶液有利于FF向FA的转化;相反,酸性条件下有利于FF向MF的转化(图2b)。因此,尚无法实现相同电解条件下FA和MF的选择性调控。此外,尽管酸性环境下有利于PCET过程(以及MF的生成),但该条件下质子通过氢键网络从体相到催化剂表面的迁移过程显著加强,导致FF向FA的电还原转化以及HER过程也被促进,造成MF选择性的降低。

图2 电催化糠醛还原的意义、以往工作的局限和本工作的创新点

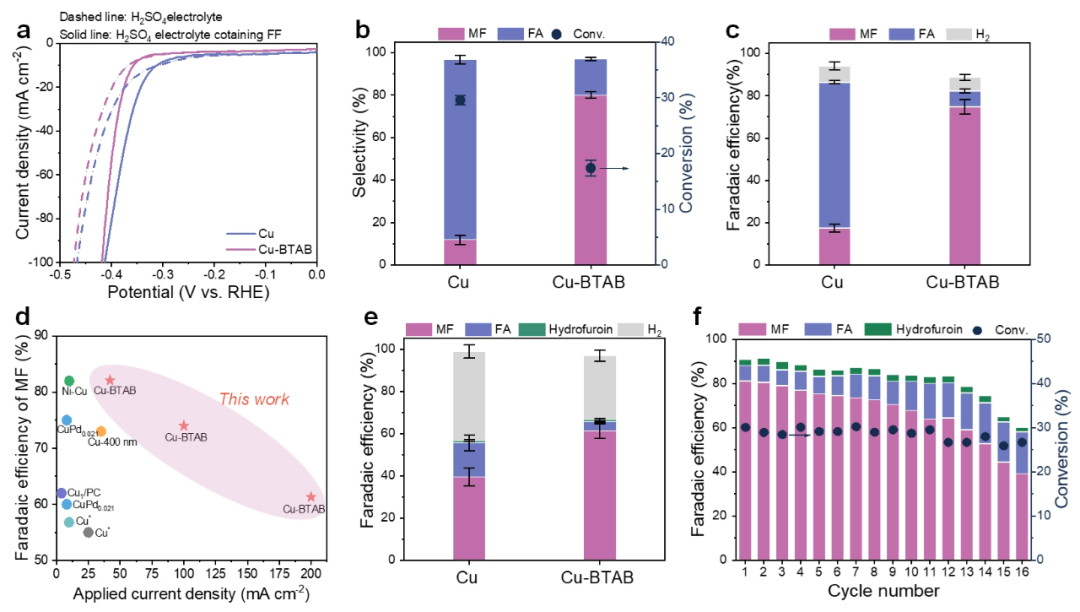

在本研究中,研究者使用BTAB对Cu电极修饰后,实现了电催化还原FF选择性从FA到MF的显著转变(图2c)。实验结果表明:在未添加BTAB时,FF的电催化还原对于FA表现出较高的选择性(选择性:83.8%,FE:68.9%);而添加BTAB后(Cu-BTAB),FF电还原的选择性发生显著改变,表现出对MF较高的选择性(选择性:80.1%,FE:74.8%)。Cu-BTAB在高电流密度下(200 mA cm−2)仍保持了较高的MF法拉第效率(FE:61.3%)。动力学结合原位红外反射吸收光谱研究证明,无论使用Cu还是Cu-BTAB,FF向FA的电还原转化遵循HAT过程,而FF向MF的电还原转化则遵循PCET过程。研究表明,BTAB的特性吸附有效排斥了界面水分子,削弱了EDL中的氢键网络,抑制了HAT过程以及FA的生成,而对PCET过程以及MF的生成影响较小。综上两方面,BTAB的引入显著提高了FF电还原至MF的选择性。Cu和Cu-BTAB电化学活性研究

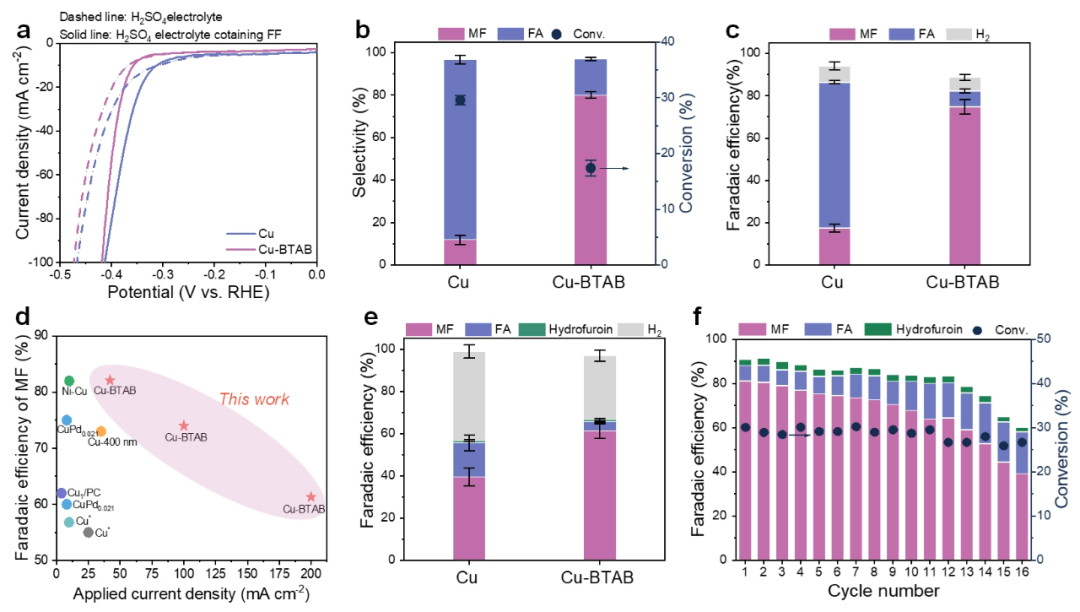

计时电位测量法发现,Cu对于电还原FF至FA的选择性和FE较高(选择性:83.8%,FE:68.9%),而对于MF的选择性和FE则较低(图3b-c)。在相同的反应条件下,在Cu-BTAB上观察到选择性从FA到MF的显著转变,此时MF为主要产物(选择性:80.1%,FE:74.8%),相应FA的选择性和FE较低(图3b-c)。在200 mA cm−2高电流密度下,Cu-BTAB对MF的FE达到61.3%(图3e),对应MF的分电流密度为122.6 mA cm−2 ,超过了Cu和多数已报道的催化剂(图3d),表明其在高电流密度应用中的潜力。在稳定性测试中,Cu-BTAB的性能逐渐下降,16个循环后MF的FE从81.0%降至40.2%(图3f),表明其电催化活性随反应时间的延长而减弱,而催化活性的衰减主要归因于电极表面铜枝晶的溶解和腐殖质的生成。

图3 Cu和Cu-BTAB催化电化学糠醛还原的性能研究

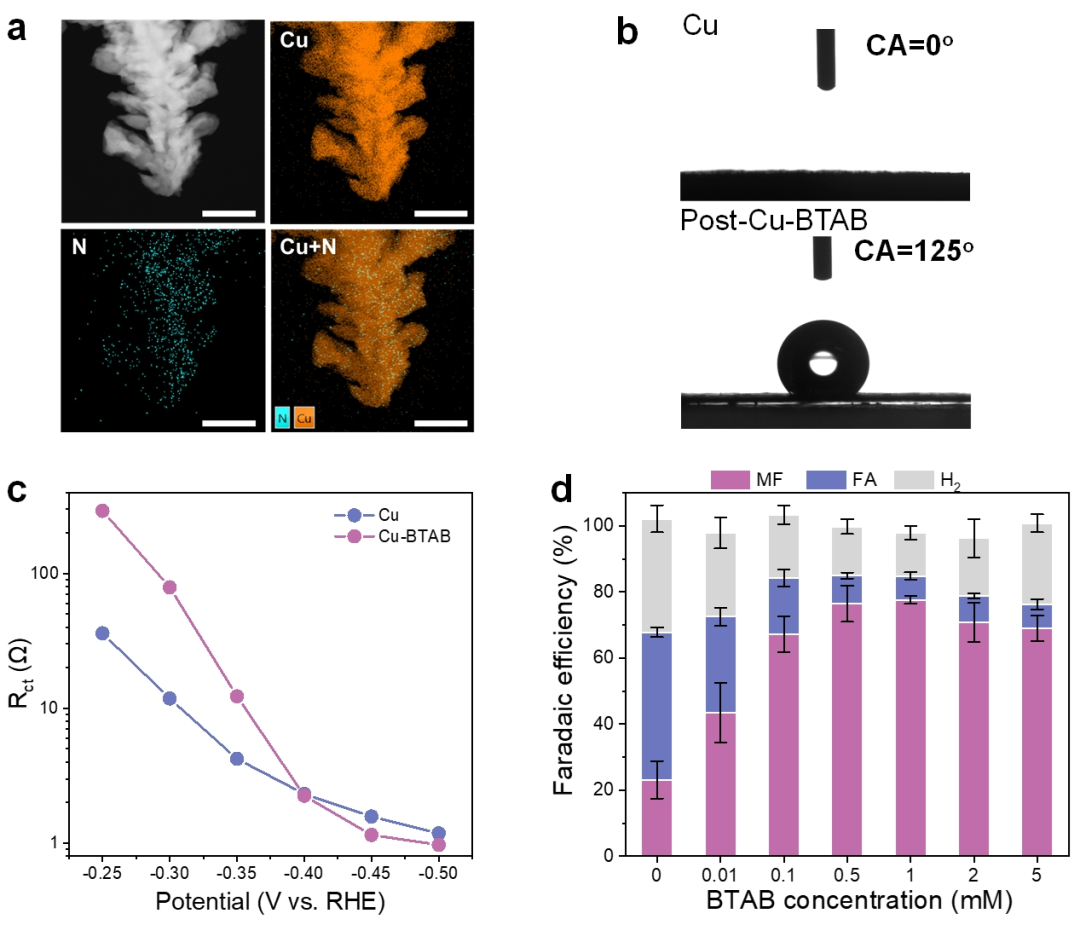

BTAB在Cu上吸附的研究

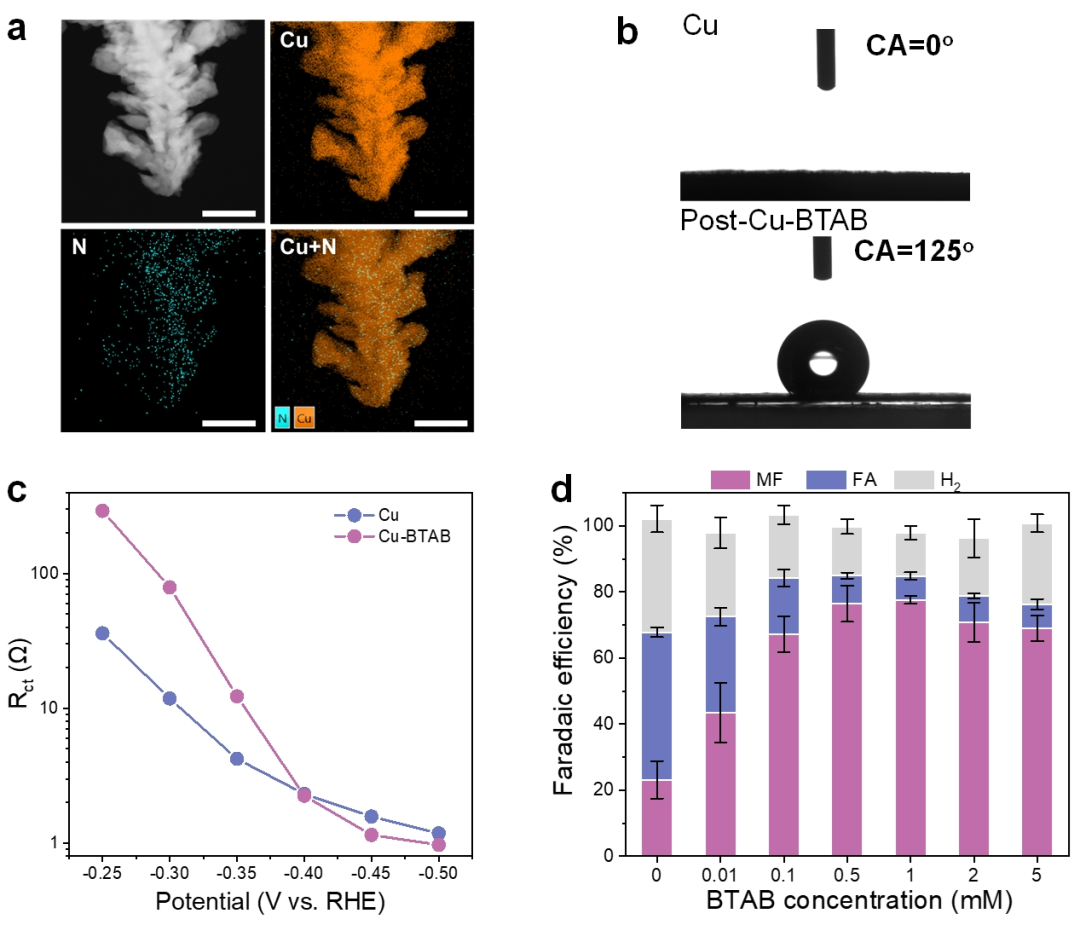

高角环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)结合能量色散谱(EDS)成像表明,N和Br元素在Cu表面上高度分散(图4a),证实了BTAB在Cu上的吸附;微分电容测试表明,BTA+可能在反应条件下通过静电作用,利用其带正电荷的头部基团在内亥姆霍兹层(IHP)上发生特性吸附。因此,BTA+的烷基链可能朝向电解质,催化剂的界面的疏水性加强。接触角实验证实了这一假设——Cu-BTAB显示出疏水性表面(接触角为125°),而Cu显示出亲水性表面(接触角为0°,图4b)。电化学阻抗谱(EIS)研究表明,Cu和Cu-BTAB的界面电荷转移电阻(Rct)在−0.4 V (vs. RHE)附近有一个交汇点,表明在较负电位下,BTA+的吸附会促进界面间电荷传递过程(图4c)。该结果表明,在较负电位下,BTA+在Cu表面的吸附强化,形成更紧凑的EDL,因此有利于电极/溶液界面间的电荷转移过程,从而促进了相关的电化学过程。通过不同BTAB浓度下的FF电还原实验发现,MF的FE随BTAB浓度增加而提高,在添加1 mM BTAB时,MF的FE达到最高77.6%(图4d)。进一步增加BTAB浓度则导致MF的FE下降,这归因于过高的BTAB覆盖度可能阻碍了FF在Cu表面上的吸附。

图4 BTAB在Cu表面的吸附行为研究

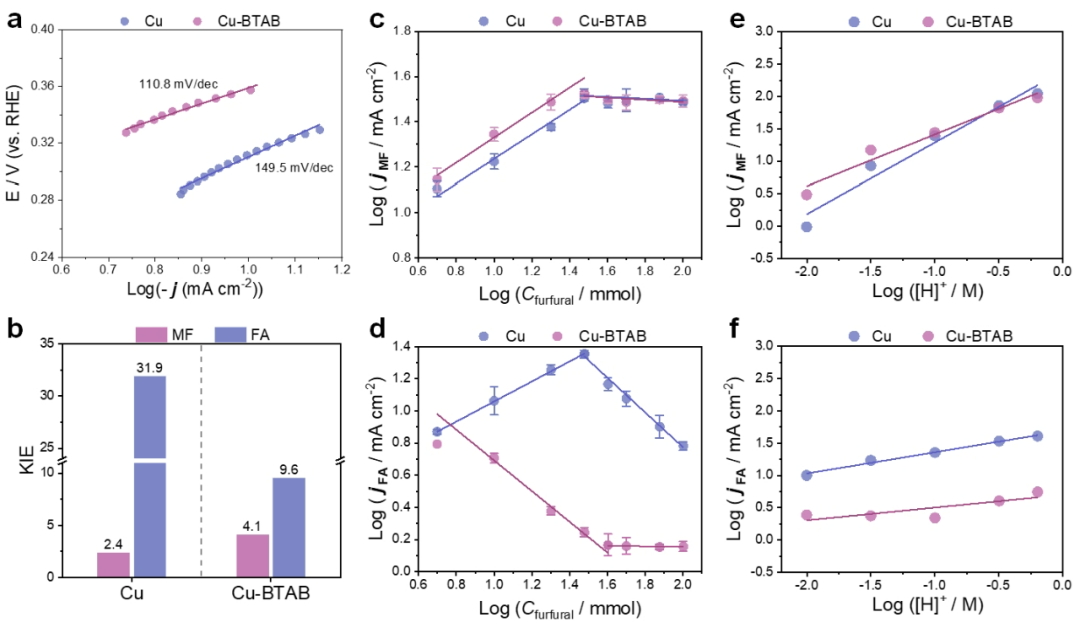

反应机理探究

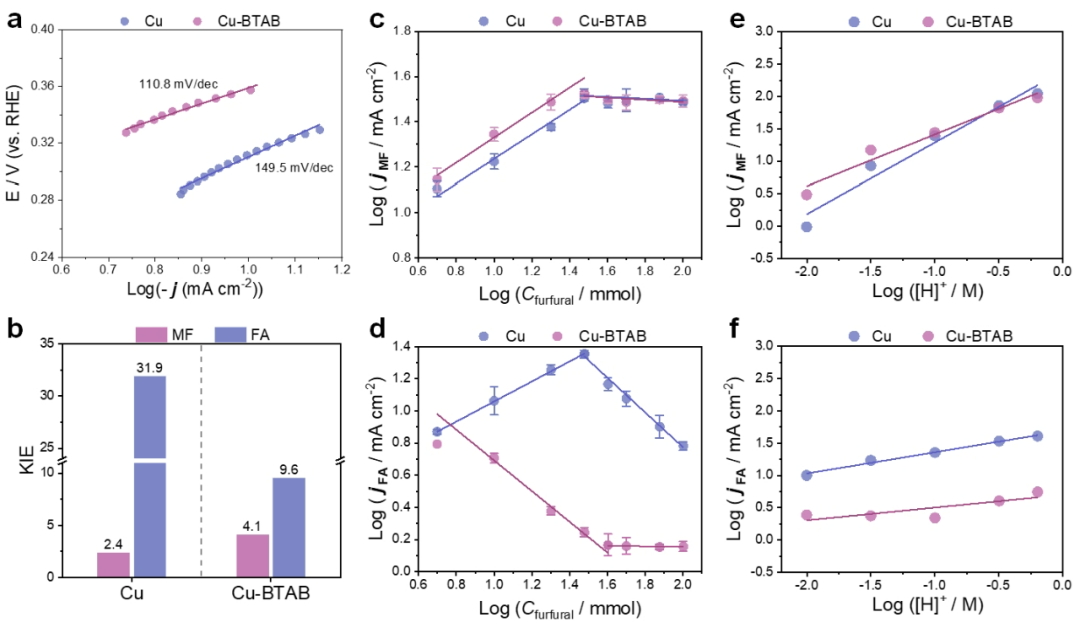

Cu和Cu-BTAB在FF存在下的塔菲尔斜率分别为149.5和110.8 mV dec−1,表明它们的决速步(RDS)涉及单电子转移过程,可能对应HAT或PCET过程(图5a)。动力学同位素效应(KIE)实验表明,Cu和Cu-BTAB上,FF电还原至MF的kH/kD比分别为2.4和4.1(图5b),表明FF电还原至MF过程的RDS涉及H+还原。而FF电还原至FA的kH/kD则较高(Cu为31.9和Cu-BTAB为9.6),说明FF电还原至FA的过程涉及H*参与的HAT过程。这是因为相比于PCET过程,HAT过程受电极表面对于还原H+到H*以及后续FF的加氢过程的活性影响较大(Langmuir-Hinshelwood(L-H)机理),从而导致KIE效应更为显著。在确认了FF电还原至MF遵循4H+/4e−参与的PCET过程、FF电还原至FA遵循HAT过程后,探究了引入BTAB对FF电还原至MF选择性提高的原因。MF的分电流密度随FF浓度变化的结果表明,无论使用Cu或Cu-BTAB电极,在较低FF浓度下反应级数为正,高浓度下反应级数接近于零(图5c),表明在两种电极上FF电还原至MF均遵循Eley-Rideal(E-R)机理。然而,对于FF电还原至FA的过程,使用Cu电极,在较低FF浓度时,反应级数为正;在较高FF浓度时,反应级数为负(图5d),该过程对应L-H机理,与上述KIE结论一致(图5b);然而,使用Cu-BTAB电极时,FF浓度较低时反应级数为负,表明BTAB的特性吸附减少了电极表面H*的覆盖度,抑制了HAT过程。进一步研究了MF和FA的分电流密度随H+浓度的变化规律,发现在Cu和Cu-BTAB电极上,FF电还原至MF均表现为准一级反应(图5e),符合PCET的反应规律,与上述结论一致。值得注意的是,在较低pH时,Cu-BTAB上MF的分电流密度低于Cu,推测Cu表面BTAB的特性吸附排斥界面水分子,一定程度抑制了PCET过程中的H+的迁移过程。相应的,Cu和Cu-BTAB上,FF电还原至FA呈现出更低的反应级数(图5f),表明HAT过程的反应活性不仅受到H+浓度的影响,同时也受到催化剂表面反应活性的影响,这与前述KIE分析结果是一致的(图5b)。在Cu-BTAB上,FA的分电流密度明显低于Cu,进一步证实了BTAB在Cu上的吸附显著抑制了HAT过程。研究推测,HAT涉及H+从体相通过界面H2O构成的氢键网络迁移到电极/溶液界面(通过Grotthuss机理),进一步在电解表面还原为H*,并与FF通过HAT过程发生加氢反应,最终得到FA。推测BTAB的特性吸附排斥了EDL中发生H+迁移所需的界面水分子,同时与H*竞争吸附,从而很大程度上抑制了HAT过程。

图5 Cu和Cu-BTAB催化糠醛还原至糠醇或2-甲基呋喃的机理探究

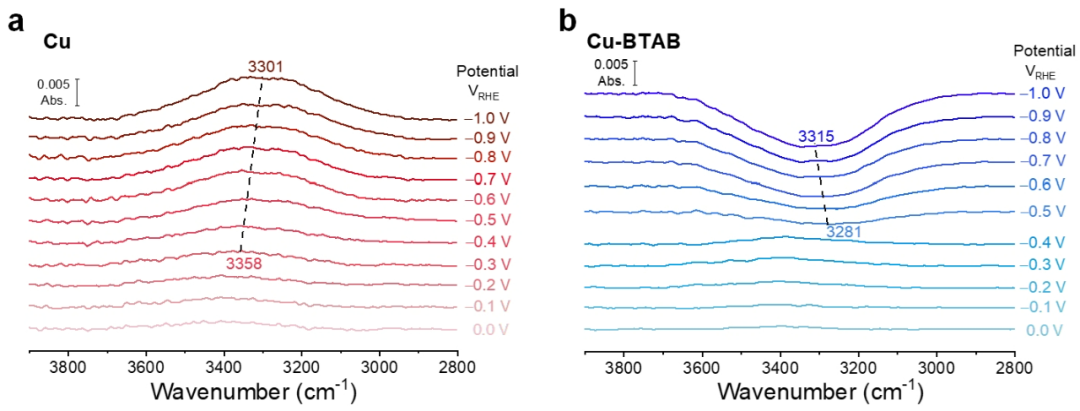

原位红外反射吸收光谱研究

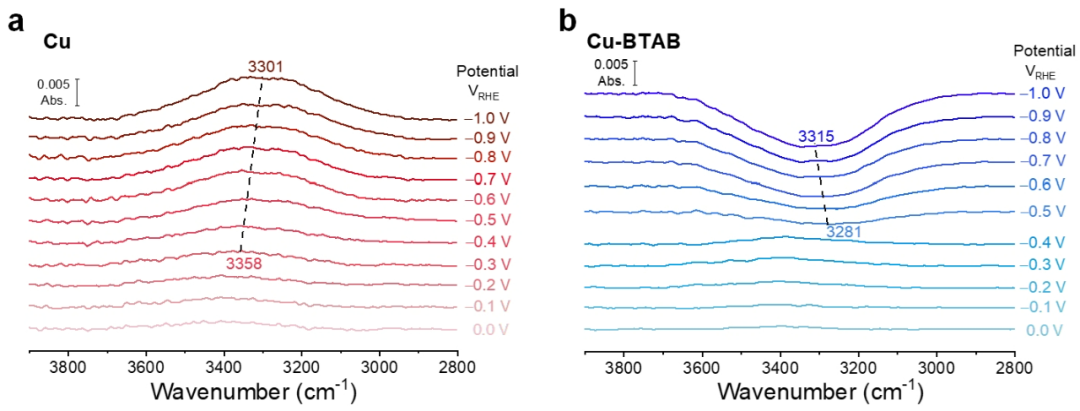

为验证BTAB在铜电极/溶液界面吸附对界面H2O的排斥作用,利用原位红外反射吸收光谱(IRRAS)分别对Cu和Cu-BTAB的表面结构进行了探究。在未添加BTAB的电解液中,随着电位负移,水的O–H伸缩振动带强度增加,表明界面H2O浓度增加(图6a)。当引入BTAB后,随着电位逐渐变负,O–H的伸缩振动带强度呈现出先增加后显著减少的趋势(图6b),说明界面H2O随着电位变负而减少,这一现象与EIS的结果一致(图4c),表明BTA+开始在Cu表面有序排列,进而形成疏水表面。随着电位变得更负,v(O–H)带强度呈现出更大的变负趋势并伴有蓝移,说明界面H2O含量进一步减少,并伴随着EDL中氢键的减弱,从而抑制了H+从体相到电极/溶液界面的迁移,导致H+还原的动力学受阻。相比之下,PCET过程受界面水减少的影响较小,这可能是由于H+从体相电解质迁移到远离Cu表面受到的影响有限,该区域仍可发生PCET过程。因此,即使在界面水含量显著减少的情况下,PCET过程也能有效进行。

图6 原位红外光谱揭示双电层结构变化

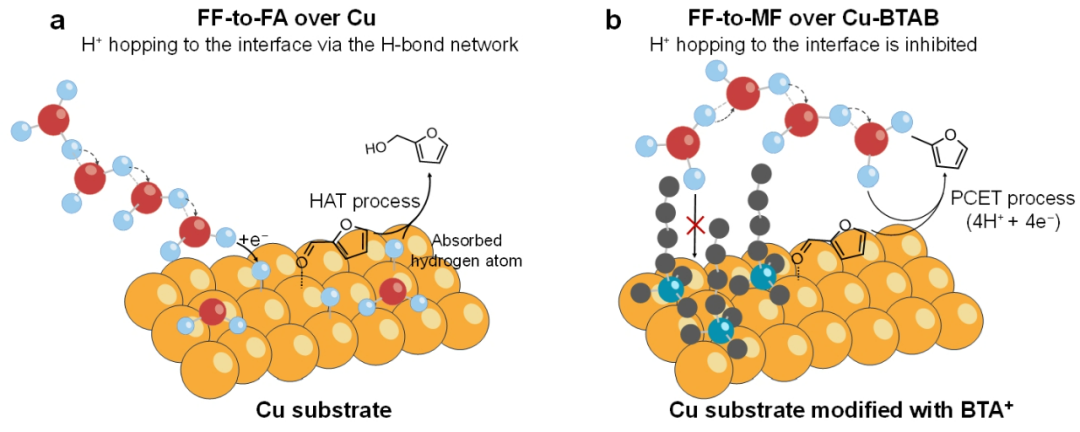

Cu和Cu-BTAB上的反应机理推测

研究推测,在Cu表面,H+通过界面水分子构建的氢键网络迁移至电极/溶液界面,在Cu表面被还原成H*,并通过HAT机制发生FF的加氢反应,FA为主要产物(图7a)。当BTA+在Cu表面吸附后,电极/溶液界面结构发生根本改变,BTA+的特性吸附排斥了界面水分子并削弱了EDL中的氢键网络,导致H+从体相到电极表面的迁移能力受阻,抑制了FF向FA的电还原转化过程。与此同时,从体相到远离电极表面的H+迁移过程未受到显著影响,使得PCET过程受到的影响相对较小,表现为MF为主要产物(图7b)。

图7 推测的反应机理(详细机理请见原文)

本研究开发了一种电极/溶液界面调控策略,实现了电催化FF还原选择性从FA到MF的显著转变。动力学研究表明,在BTAB修饰Cu前后,FF向FA电还原转化主要通过HAT过程,而FF向MF的电还原转化则通过PCET过程。BTAB的特性吸附有效排斥了界面水分子,削弱了EDL中的氢键网络,从而抑制了FF通过HAT过程转化为FA,而对PCET过程的动力学以及MF的生成影响较小,从而提高了FF电还原至MF的选择性。该工作表明,精细调控电催化微环境(尤其是电极/溶液界面双电层结构)有望控制电催化反应选择性,对高值化学品的电化学合成策略具有一定借鉴价值。段昊泓,博士,清华大学副教授,国家杰出青年科学基金获得者,国家重点研发计划首席科学家。致力于解决塑料、生物质等碳资源的化学循环和高值化利用问题,发展电/光驱动的绿色催化方法,基于对反应机理的基础研究,发展了新型电催化剂和高效反应装置,在温和条件下将化工原料、废弃塑料和生物质等碳资源转化为高附加值化学品,并将上述反应与电解水制氢、二氧化碳还原过程耦合,对推动化学品绿色合成和碳中和具有重要意义。研究成果以第一作者或通讯作者发表在Nat. Catal.、Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.等国际学术期刊70余篇,合著英文专著一部。得到国家杰青和北京市杰青的资助,获得青山科技奖。担任中国化学会绿色化学专业委员会委员,Chemical Science顾问委员会委员,《科学通报》和Science Bulletin特邀编委,《中国科学:化学》等刊青年编委。课题组欢迎优秀博士后加入,课题组介绍请见http://haohongduan-group.com/。

工艺,研发,机理和专利!软包电池方向重磅汇总资料分享!

搞懂锂电池阻抗谱(EIS)不容易,这篇综述值得一看!锂电池循环寿命研究汇总(附60份精品资料免费下载)