人类算力的演进过程是一段波澜壮阔的历史,值得我们驻足与回忆。

人工算力时代

人类对算力的利用,从远古时期就已经开始了。

大脑,是我们最原生的算力工具。依靠大脑所提供的算力,我们才得以生存。

动物也有大脑,也有算力,但是远远不如人类强劲。在漫长的进化过程中,人类的大脑越来越发达,最终帮助自己从万物生灵中脱颖而出,成为了地球的主宰。

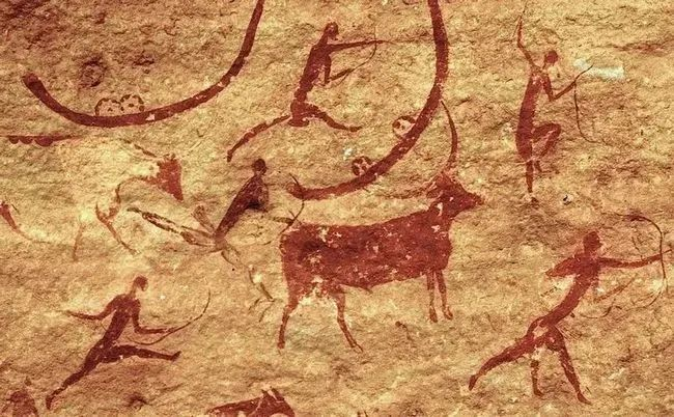

原始人的壁画

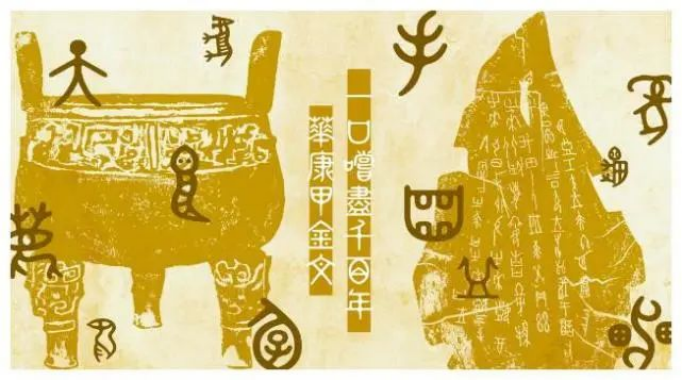

早期象形文字

毕达哥拉斯

结绳记事

祖冲之

算盘

同样被带到欧洲的,还有我们中国四大发明之一的造纸术。

前面提到,图画和文字是人类表达信息的方式。这些信息,肯定是需要载体的。

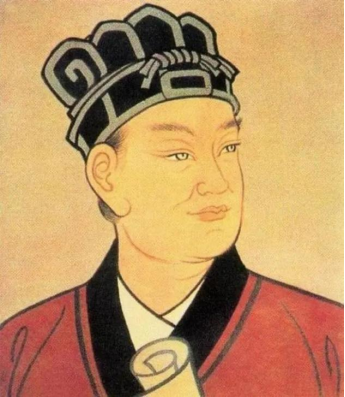

蔡伦

机械算力时代

解析几何学、微积分等都诞生了。一大堆的天才数学家,输出了海量的数学研究成果,不仅为其它学科的腾飞奠定了基础,还直接促成了后来的工业革命。

莱布尼茨

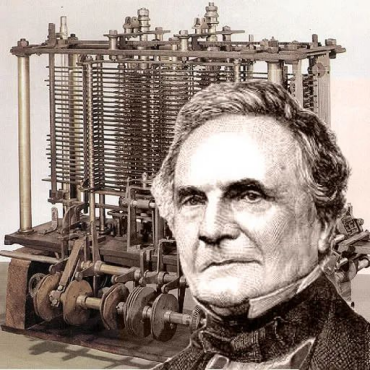

查尔斯·巴贝奇

在这个成就的鼓舞下,巴贝奇又启动了第二台“差分机”的研究,精度将达到20位。可惜的是,因为这个机器的设计太过超前(有25,000多个零件,主要零件的误差不得超过每英寸千分之一),以当时的机械制造水平,很难达到精度要求。

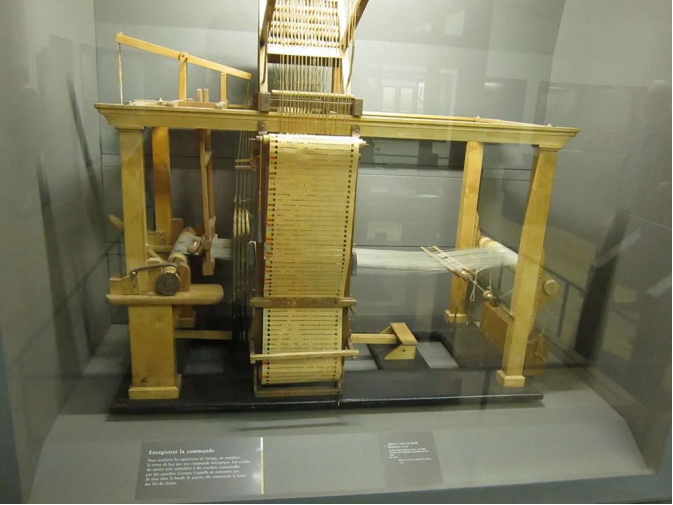

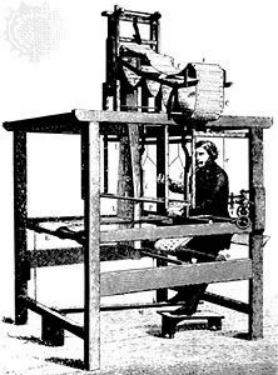

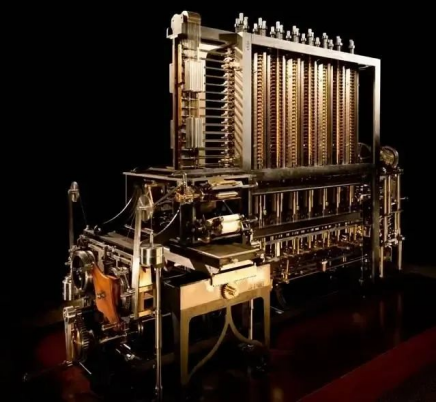

后人复刻的差分机二号,验证了可以正常工作

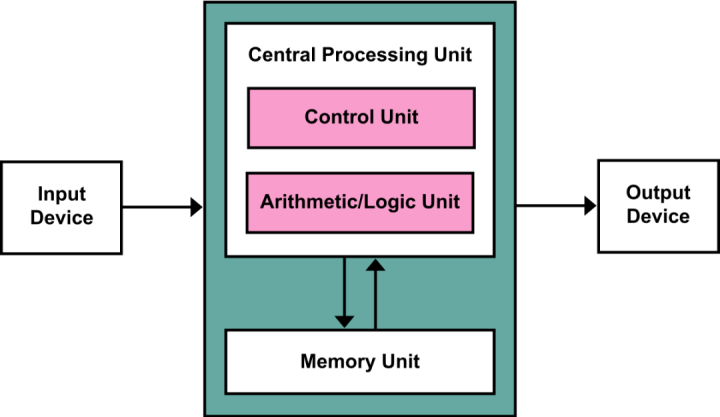

“分析机”和第二台差分机一样,最终未能制造成功。但“分析机”中包含的很多设计,例如输入和输出数据的机构,以及“存储库”和“运算室”,和一百多年后的计算机如出一辙。

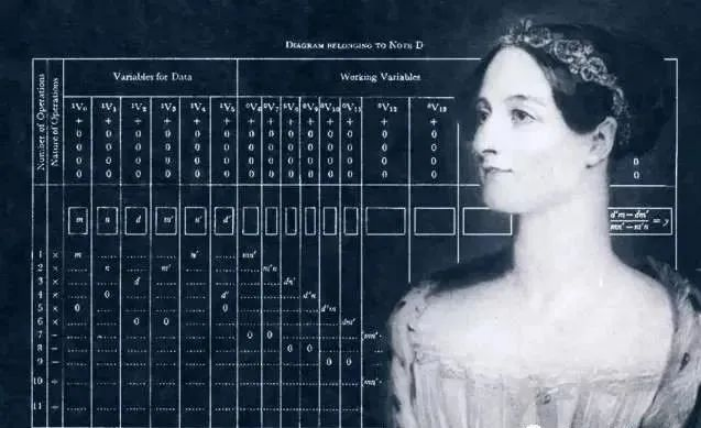

阿达·奥古斯塔

赫尔曼·何乐礼

打孔卡制表机

在古代,人们并没有什么“信息(information)”的概念,更多用到的词,是“消息(message)”,或者说“讯息”。

电子算力时代

1937-1946:电子计算机的诞生

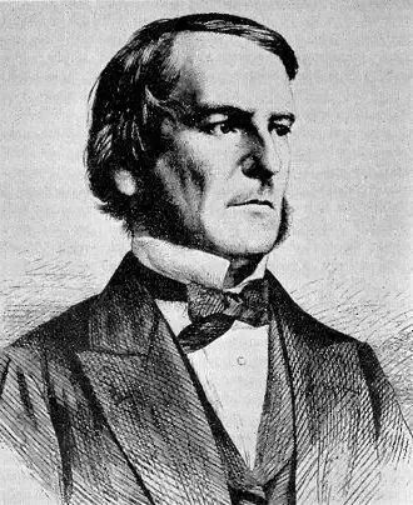

乔治·布尔

德·福雷斯特

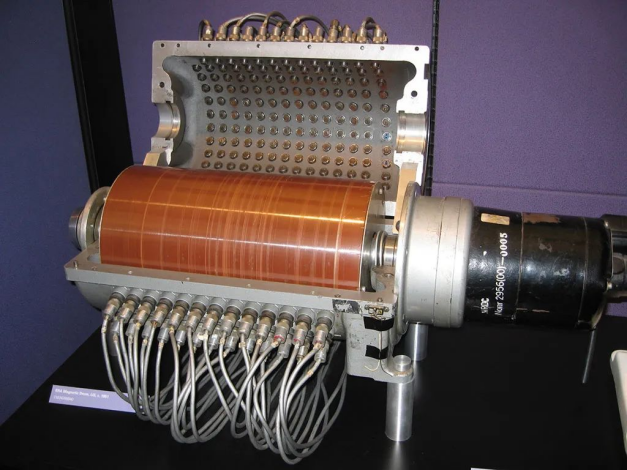

磁鼓存储器

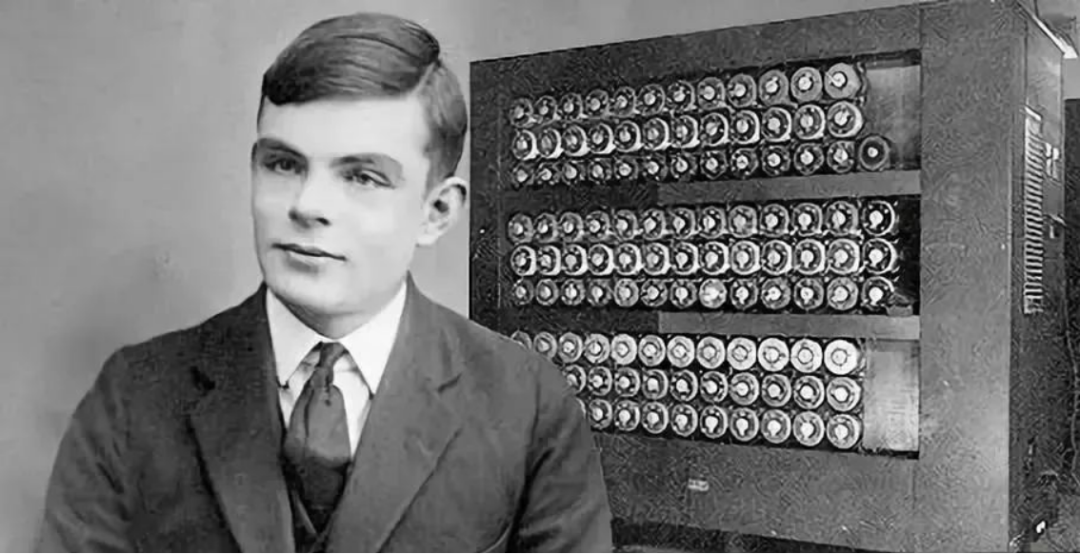

阿兰·图灵

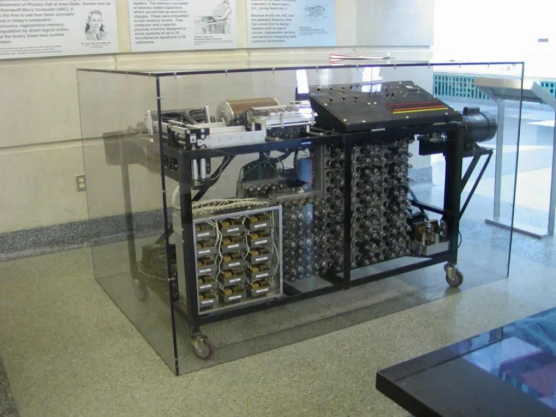

康拉德·楚泽和Z3(复刻版)

ABC计算机

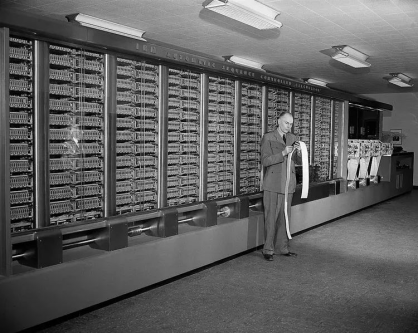

霍华德·艾肯与MARK I

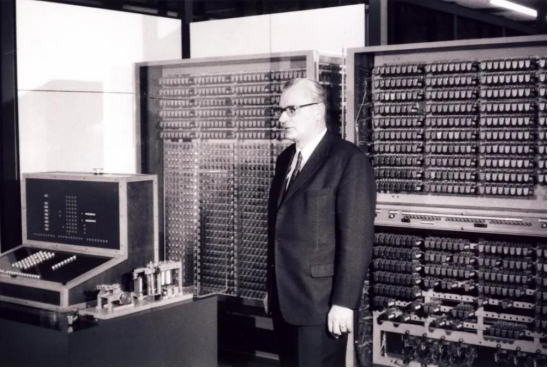

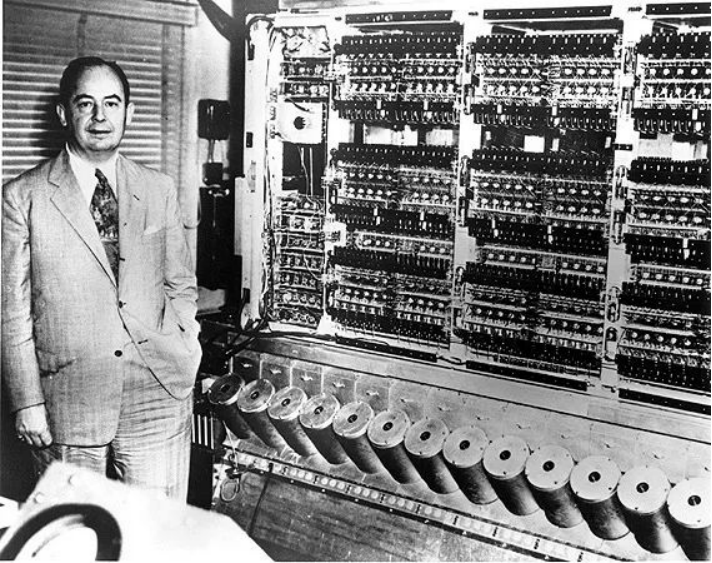

冯·诺依曼

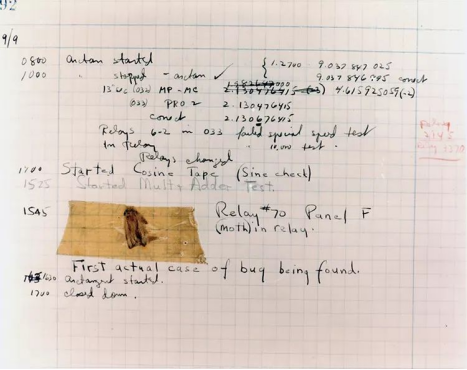

这只飞蛾还被贴在Mark II的日志上

1946-1949:信息革命的奠基

冯·诺依曼

冯·诺依曼架构

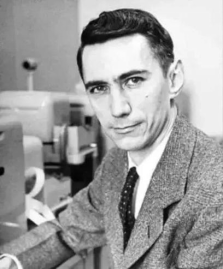

香农

1950-1967:集成电路时代

UNIVAC

冯·诺依曼和EDVAC

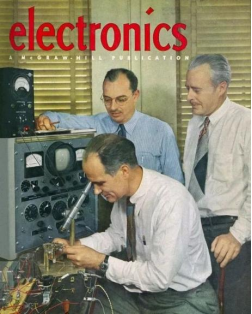

晶体管的应用

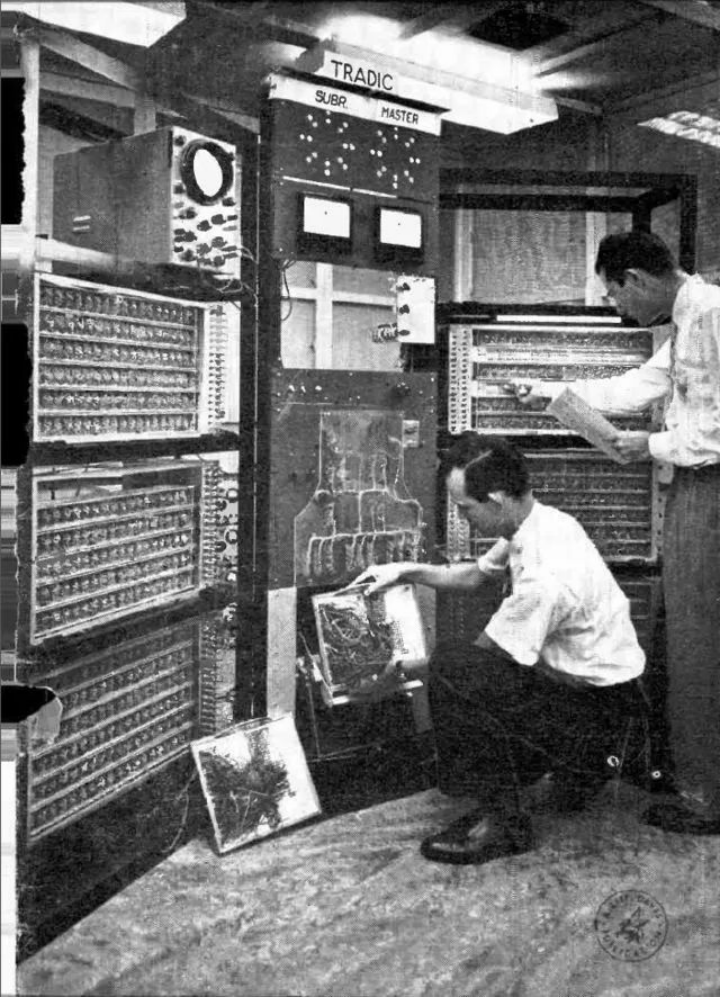

TRADIC

RCA501

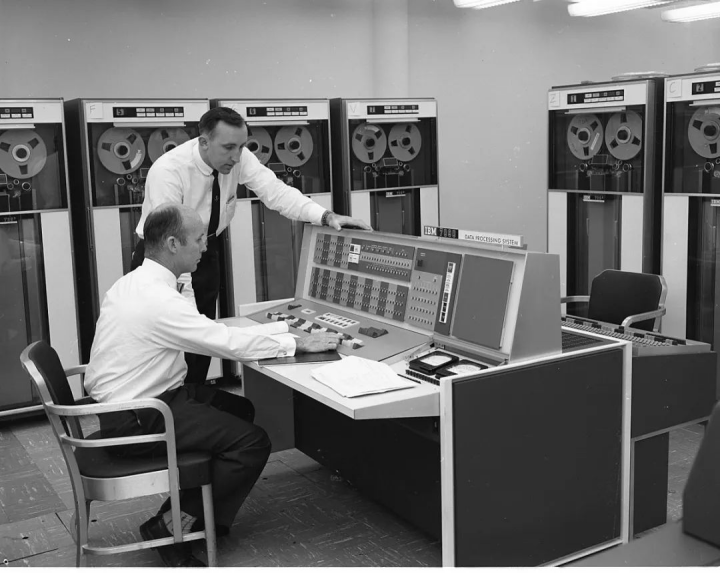

IBM 7090

集成电路的诞生

威廉·肖克利

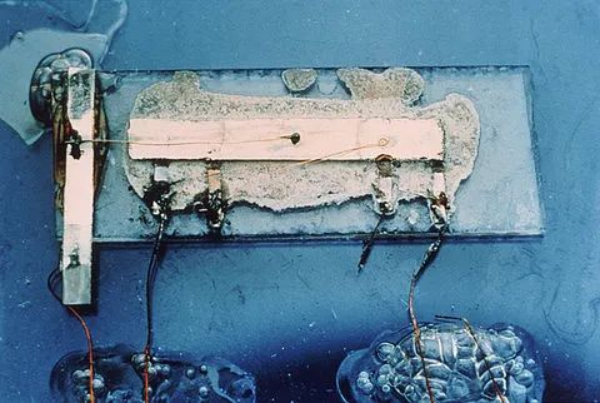

基尔比发明的集成电路

软件产业的萌芽

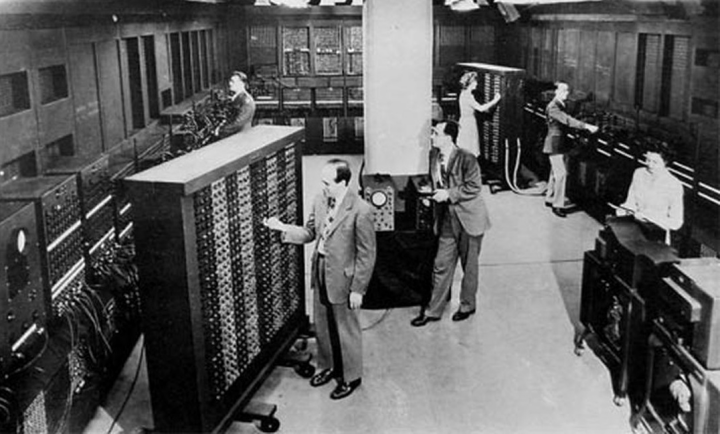

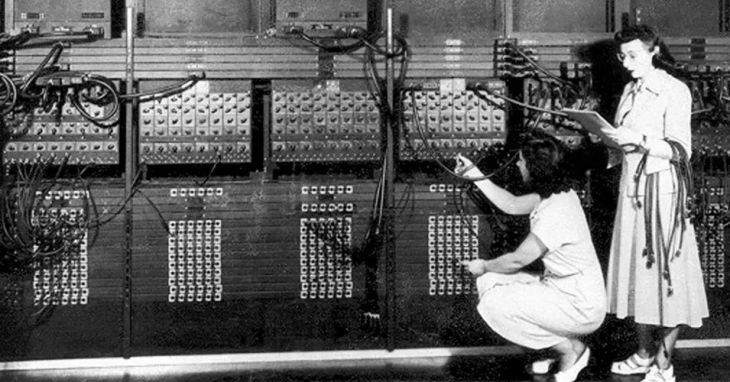

正在操作ENIAC的女程序员

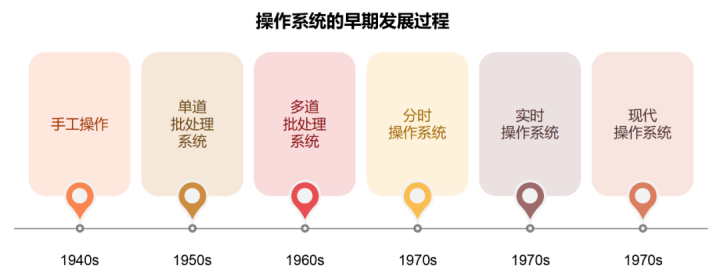

到了1960年代,处理器的速度越来越快,需要执行的任务越来越多。于是,“多道程序系统”出现了。“多道程序系统”采用了通道和中断技术,允许系统执行“挂起”操作。计算机从串行变成了并行,可以同时运行多个任务,提升了效率。

“多道程序系统”基本上已经接近于真正的操作系统了。

IBM System/360

IBM System/360

PDP-8

1967-1979:大规模集成电路时代

摩尔定律

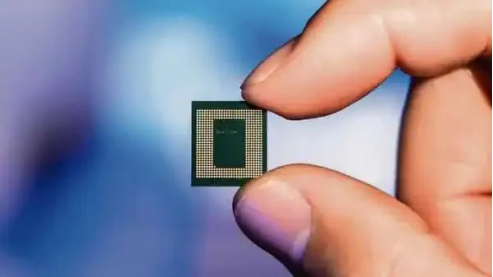

微处理器

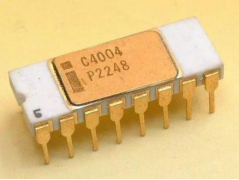

Intel 4004

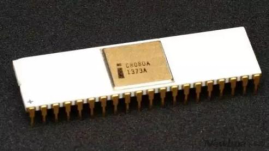

Intel 8080

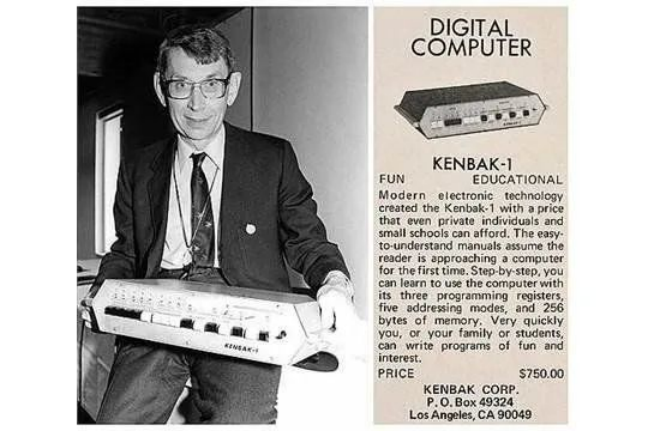

Altair 8800

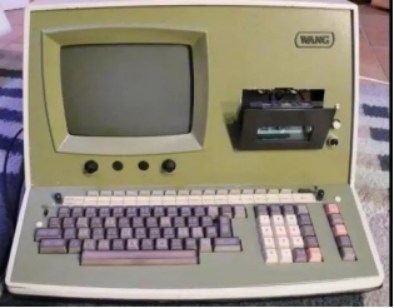

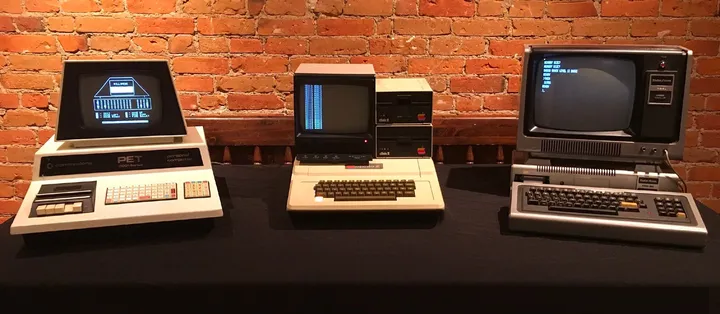

个人电脑

Micral

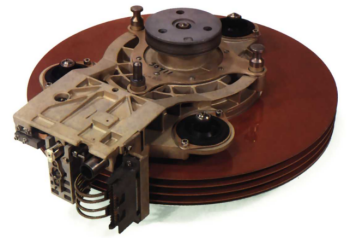

技术蓄力

Winchester 3340

梅特卡夫

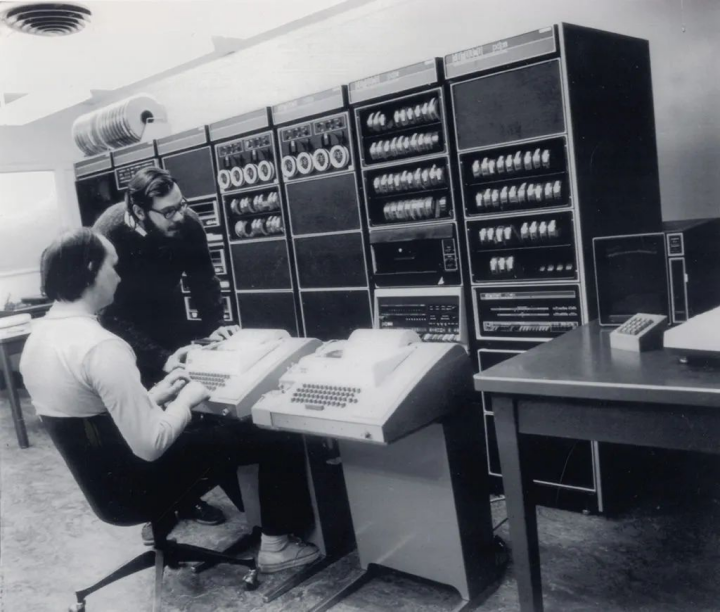

正在操作DEC PDP-11计算机的肯·汤普森(坐者)和丹尼斯·里奇(站者)

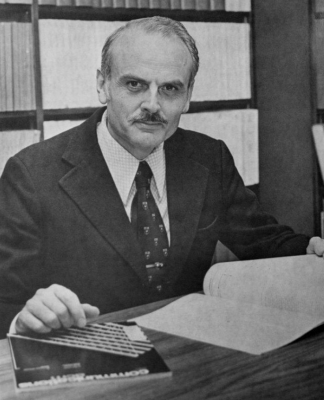

埃德加·弗兰克·科德

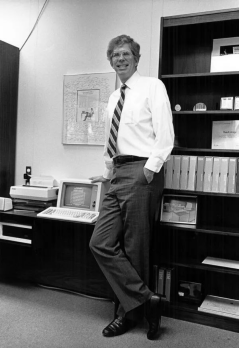

Oracle的联合创始人

1980-1990:PC时代

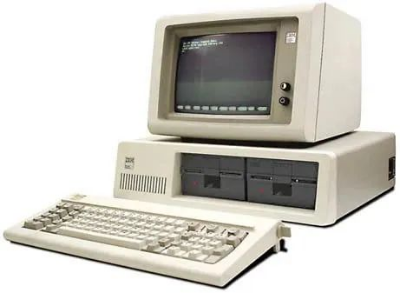

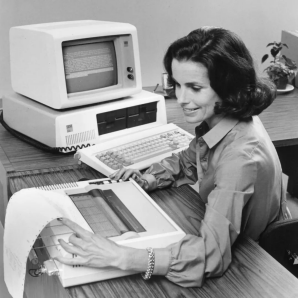

IBM-PC和“兼容机”

唐·埃斯特利奇

IBM-PC

Compaq Portable

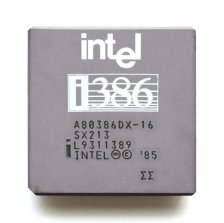

英特尔与微软

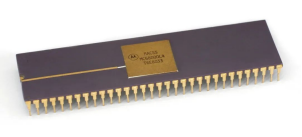

MC68000

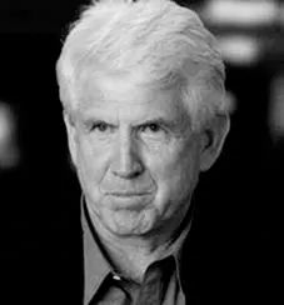

安迪·格鲁夫

“奔腾一代”Pen就是5,tium是元素的结尾

服务器

前面提到贝尔实验室推出了UNIX系统。后来,很多公司都推出了自己的Unix系统分支。

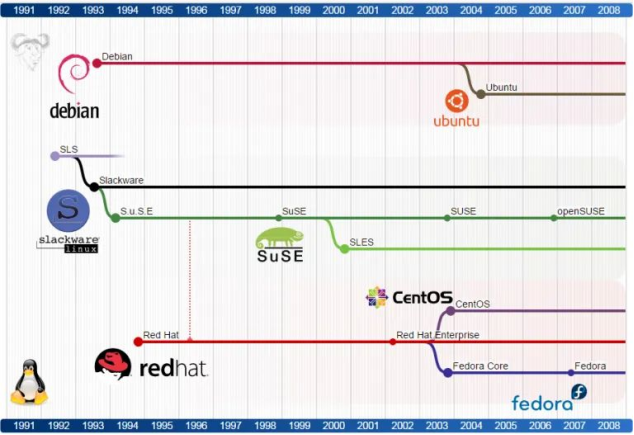

1991年,正在芬兰赫尔辛基大学求学的林纳斯·托瓦兹(Linus Torvalds),成功编写出了Linux内核(Linux kernel),开启了一个新的操作系统家族。Linux及其发行版(例如Ubuntu、Debian、Centos、Fedora、 Redhat Linux),成为服务器操作系统的主流选择。

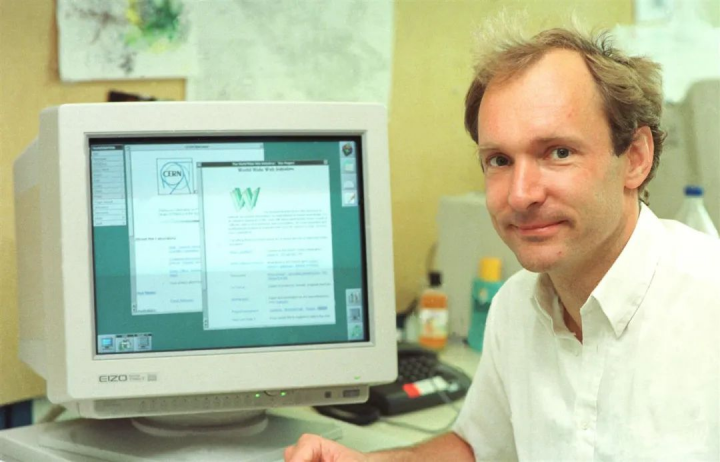

1990-2000:互联网时代

信息化

互联网

蒂姆·伯纳斯·李

云计算

埃里克·施密特

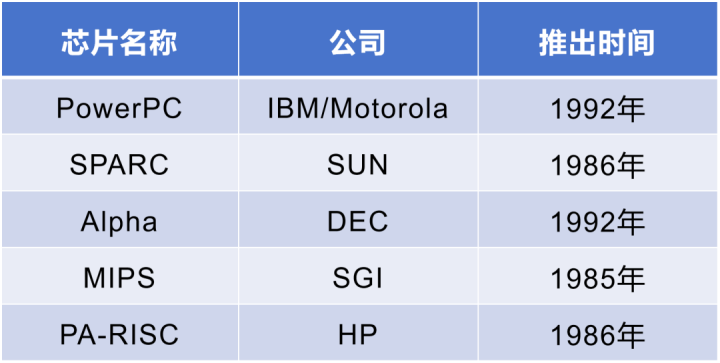

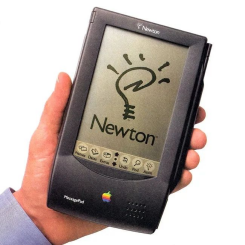

ARM体系

苹果公司的Newton掌上电脑(1992年)

乔布斯

智算时代

结语

END