2023年开年以来,新能源车企们的大新闻可谓是层出不穷。除了多款新车上市/预售/调价的消息会和大家息息相关,也有不少车企近期的大动作会影响到大家的购买和投资决策。当然,其中也不乏小伙伴们感兴趣的事件。

鉴于这些事件无法写成我们日常的深度分析,简短的每日新闻也没办法为大家答疑解惑。作为身处一线的新能源媒体人,社长决定增开一档新栏目《车企零距离》,用问答的形式去“盘问”车企高管们,带来最前沿的独家报道。只要他们讲完大家最关心的话题——

今天想和大家聊聊的,是前段时间推出“冠军版”车型的江淮钇(yǐ)为。

这个借助全球首个稀土金属元素钇玩了个“谐音梗”的品牌,估计大家还有些陌生。它和埃安&广汽、欧拉&长城之间的关系有些类似,是江淮汽车集团在今年4月发布的新能源品牌。

它诞生之初的打法,也和埃安/欧拉有几分相像:都是主打A级家庭用车,都只做纯电车型,也都推出了新的纯电平台和产品规划。

但在竞争如此激烈的新能源市场中,也有不少人提出了质疑:

江淮造车,究竟有没有技术?江淮钇为2023年才入局,会不会太晚了?能站稳脚跟吗?

所以前段时间,我也参观了位于安徽省的江淮钇为工厂,还采访到了江淮钇为的董事长夏顺礼,目的就是搞清楚这些问题的答案。

所以在这篇《车企零距离》里,你能看到这些:

钇为是谁?江淮为什么要推出钇为?

钇为的造车水平到底行不行?

钇为为什么只做A级车?

未来,钇为还有哪些规划?

如果小伙伴们意犹未尽,或是对哪吒还有其他有问题的话,也欢迎在评论区里留言,社长一定知无不言,言无不尽 。

。

这个问题说来话长,也夹杂着不少历史遗留问题,我尽量用简洁的语言跟大家讲明白 。

。

自打盘古开天辟地……啊不,是江淮汽车制造厂从1964年创办以来,主打的就是商用车市场。国内第一台客车专用底盘就是江淮制造的,也对外出口了不少物美价廉的商用车。但随着2001年中国加入世贸组织,江淮也动了造乘用车的心思:借着商用车的底子造了一台叫瑞风的MPV,同样主打一个物美价廉。

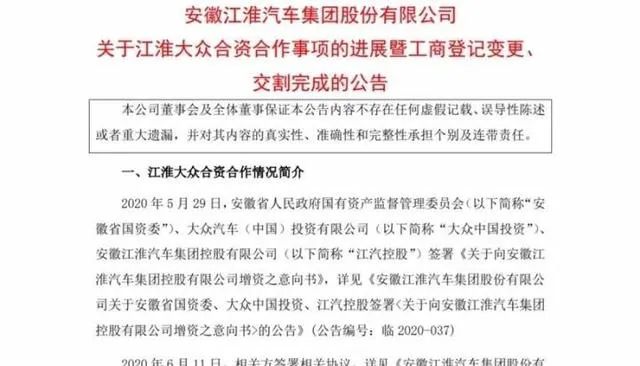

但相比江淮在商用车上取得的成绩,江淮乘用车的声量并不算高。因此乘着新能源的东风,江淮在2007年开启了新能源技术研发,并且推出了7年间累计销量25万台的iEV系列,积累新能源领域的造车经验。但这时,江淮发现靠着现有的技术积累,很难在乘用车领域和合资品牌竞争。时任江淮董事长的安进大手一挥,这边和蔚来签约制造高端新能源车,也就是尾标上的“江淮蔚来”;那边又和大众合资完善造车体系,也就是“江淮大众”。新的合资品牌,也被命名为思皓,最早专注于制造小型纯电轿车。

但好景不长,江淮和大众一个要吸取造车经验、一个要补足新能源和智能化的短板,目标似乎并不统一。最终大众增资至75%控股江淮大众,并将其更名为大众安徽,并且获得了江淮50%的股份;而思皓品牌及相关产品则是留给了江淮。所以后来的思皓也开始背靠铺开的渠道卖燃油车,也成了这两年江淮乘用车销量增长的助力之一。

相信大家也知道,现在新能源行业发展如火如荼,江淮必然需要专属的新能源品牌。刚巧安徽省正在打造万亿级别的新能源产业集群,国家也给了江淮一个混改的名额——因此顺水推舟地,江淮拉来了安徽省安庆市国资委,双方各自持股40%,成立了钇威汽车科技有限公司;剩余的20%资金由其他合作伙伴提供。这就是钇为这个品牌的由来了。

虽然官方的说法是钇为和思皓是包含的关系、不是并列的关系,可以简单理解为江淮是爷爷、思皓是爸爸、钇为是儿子。但我觉得,钇为更像是江淮在新能源领域的“亲儿子”,这座零碳智慧工厂就是最好的证明。客观来讲,我没去过保时捷德国工厂,所以没有发言权(狗头保命 )。但和新势力的工厂相比,钇为工厂还是有一些可圈可点的地方的,也倾注了江淮的很多心血,哪怕很多工业设备的确没那么高端(毕竟不是做高端车的工厂)。就拿自动化来说吧,我们知道汽车制造分为“冲压、焊接、涂装、总装”四大工艺,钇为工厂基本只有在最后的总装车间才需要手工装配,其他流程几乎都由机器人来完成。像是国内基本已经普及了的智慧制造——实时监控生产状态、采集质量数据、溯源零部件生产流程,钇为工厂也都有了。

)。但和新势力的工厂相比,钇为工厂还是有一些可圈可点的地方的,也倾注了江淮的很多心血,哪怕很多工业设备的确没那么高端(毕竟不是做高端车的工厂)。就拿自动化来说吧,我们知道汽车制造分为“冲压、焊接、涂装、总装”四大工艺,钇为工厂基本只有在最后的总装车间才需要手工装配,其他流程几乎都由机器人来完成。像是国内基本已经普及了的智慧制造——实时监控生产状态、采集质量数据、溯源零部件生产流程,钇为工厂也都有了。

总装的流水线,也参考了蔚来工厂的布局。目前工厂的生产节拍是30JPH,也就是2分钟下线一台新车,年产能约20万辆。跑满的话生产节拍能达到60JPH,年产能40万辆。而能够提高生产效率的“空中走廊”、蓝光定位系统安装天幕、德国的VDA质量管理体系乃至不同车型共线生产这些,则是借鉴了大众工厂的经验。整体看下来,作为非高端品牌的汽车工厂还是比较先进的,具备工业4.0的水准。个人认为,这座工厂离真正的零碳还有一定差距,但应该已经接近了。从数据来看,厂房的屋顶有23万㎡,每年能够通过光伏板发电1405万度,这是开源;节流的部分则是用上了车漆中涂层的免烘干工艺和循环风空调、余热利用等设备,能省电大约15-30%。而且这座工厂是依山而建的,周围的植被保存还比较完好。如果前端的用电比例能够少一些火电,做到零碳排放应该不难。在翻阅过钇为3的技术资料之后,我发现江淮的策略其实很简单:句句不提比亚迪,又句句不离比亚迪(狗头)。抛开冠军版以及DI平台的名号不谈,比亚迪的电驱号称八合一,在传统六合一电驱的基础上,还集成了电池管理系统BMS和整车控制器VCU;钇为3则是号称九合一电驱,在六合一电驱的基础上增加了外放电DC/AC、PTC控制器和超级闪充功能。

先不先进先放一边,但数字上必须先压比亚迪一头 。(从技术的角度来讲,多合一仅仅意味着集成度高,也就是空间利用率更高、乘员舱空间更大,虽然不直接意味着技术更先进,但确实对于我们消费者的空间体验来说会更好)比亚迪说要把自燃从新能源车的字典上抹去,钇为也说自己的电池永不自燃

。(从技术的角度来讲,多合一仅仅意味着集成度高,也就是空间利用率更高、乘员舱空间更大,虽然不直接意味着技术更先进,但确实对于我们消费者的空间体验来说会更好)比亚迪说要把自燃从新能源车的字典上抹去,钇为也说自己的电池永不自燃 。

。

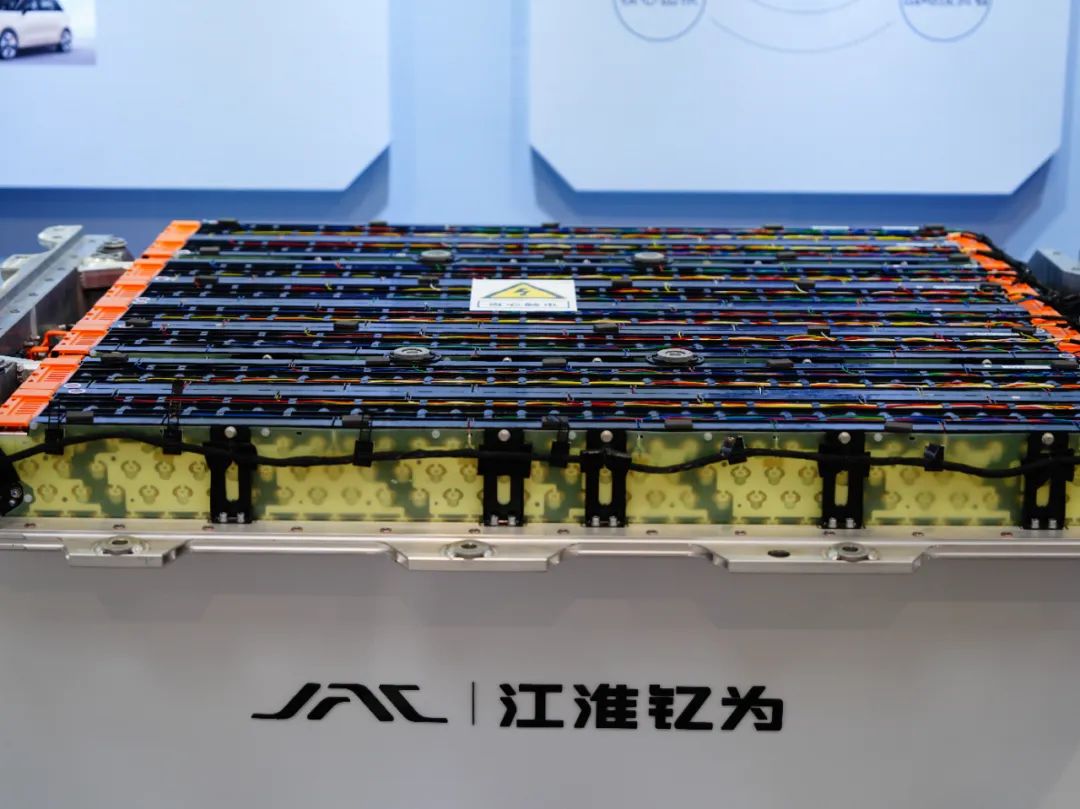

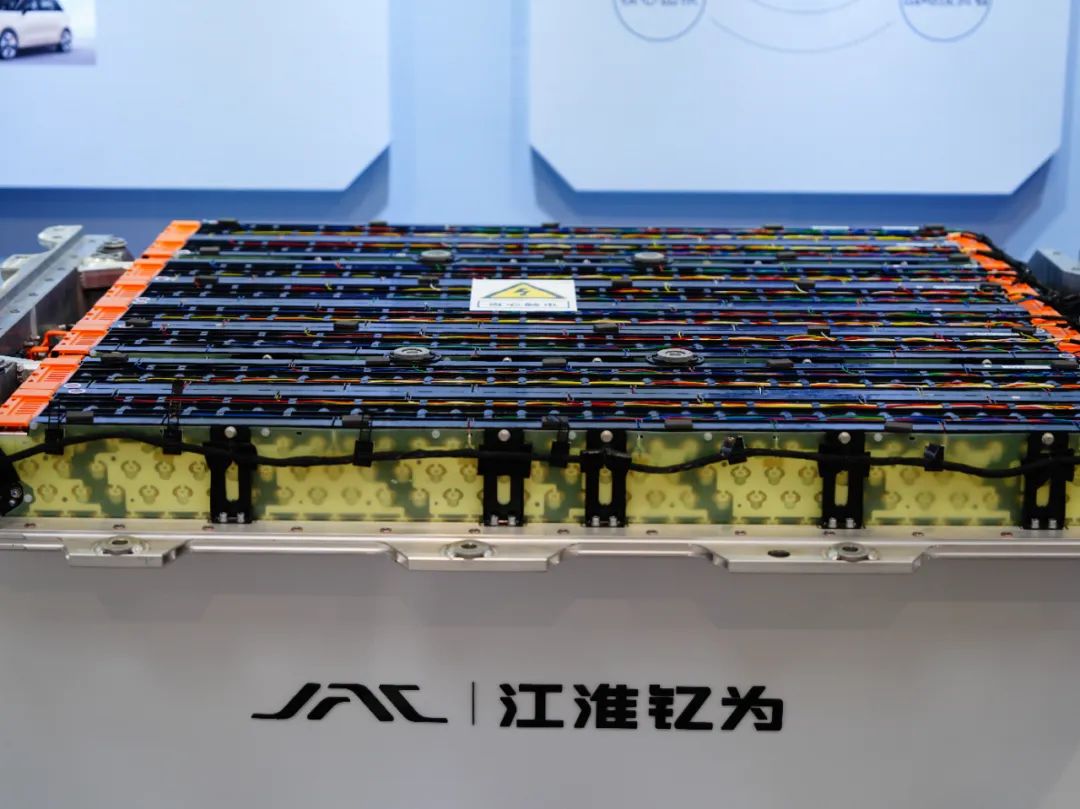

有意思的是,在这次采访中,有一位媒体朋友故意“将军”,向钇为董事长夏顺礼发问“敢不敢让媒体放话宣传永不自燃”,毕竟已经有不少品牌都在这句话上翻车了。江淮在造车路上踩过不少坑,造电动车的时候尤其多,该踩的是一个都没落下。早期江淮的iEV5,就曾经因为电池包电气部件的生产波动出现过好几起自燃事件,甚至还把火“烧”到了三里屯。最终江淮召回了4248辆iEV5进行更换电池包,此事才告一段落。

这也给江淮敲响了警钟:可以在摸索中前进,但不能在前进中枉顾电池安全。事件发生后,江淮也进行了几万次电池爆炸验证,最终发现相比单体容量较大的方形电芯和软包电芯,容量较小的圆柱电芯会更安全;而且单体电芯热失控不可怕,只要电芯之间有阻燃材料避免热扩散,意外发生时及时切断短路电芯的电流、及时给电池包降温,就能保证电池包不会热失控。

但具体是不是真能做到不自燃,我们还得让子弹飞一会儿,几年后再来看。直白地讲,钇为的DI平台是A级车平台,并不是高端智能电动车平台。所以那些参数看起来就很炸裂的高端技术,钇为肯定是没有的,至少还停留在并未对外公布的实验室阶段。很多人不知道的是,江淮其实是国内首家研究应用18650(圆柱三元&磷酸铁锂电芯)、21700(圆柱三元电芯)、以及46950(大圆柱无极耳三元电芯)的车企,也是首批启动半固态电池研发的车企。包括钇为3,其实也留了后手:现在505km的版本用的还是小圆柱电芯,用上能量密度更高的46950大圆柱电芯之后能把续航推上600km,也会配备10分钟补充300km续航的闪充功能,而尺寸更大的钇为5续航有可能突破800km。

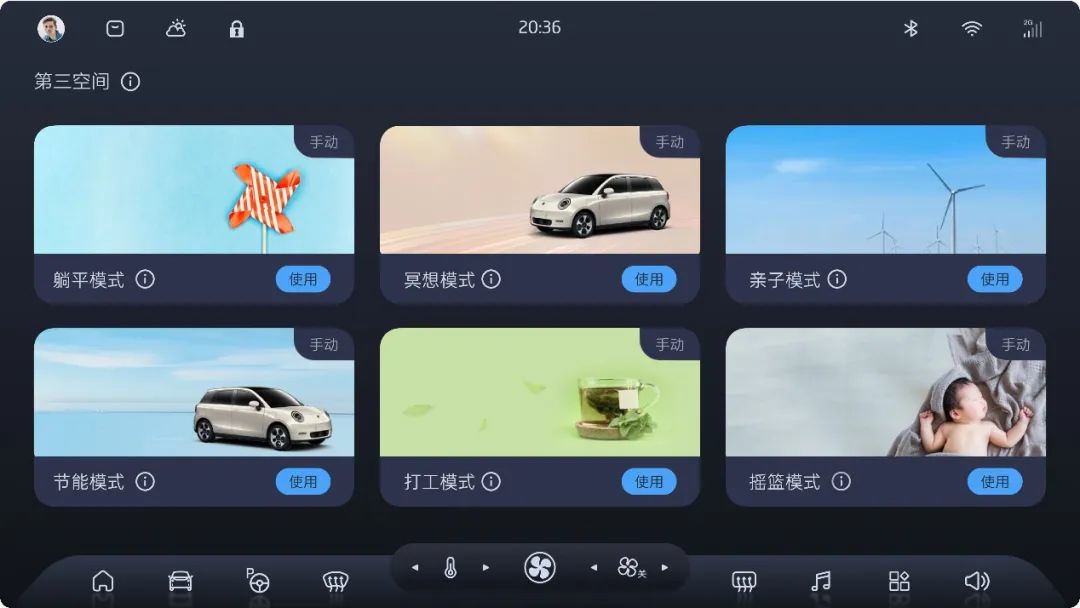

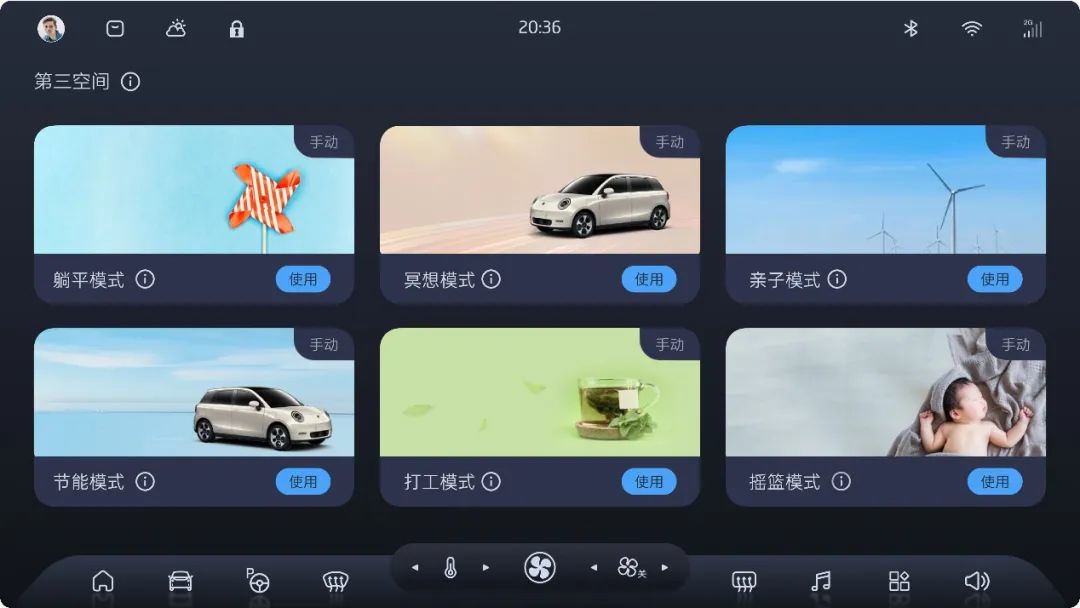

在钇为看来,目前的新能源产业刚刚实现从0到1的过程,离成熟还很远,毕竟电池技术没有革命性突破、自动驾驶技术也没有真正到来,因此纯电动车很难成为燃油车的完美替代品。所以结合A级车是目前最大的细分市场、以及纯电动车还是短途为主的现状,江淮钇为短期内只会专注A级车,尽可能用更低的售价,给最大基数的用户提供价值。不管是从商业运作、还是品牌向上的角度来看,钇为依然和江淮一样是在红海市场中拼性价比的思路。对很多人来说,10万元是一个购车的分水岭;对纯电动车来说,500kmCLTC续航也是生活半径进一步拓展的分水岭。两者的交叉点,就是钇为3冠军版看中的空白市场。毕竟除了钇为3之外,超过500km的纯电动车起售价基本都在14万左右。从这个角度来看,钇为3在纯电小车里的性价比应该是最高的一个了。而且小车用户需要的设计感、灵活度,以及在冬天节能效果明显的热泵空调和呼声极高的V2L外放电功能它都有,车机也是和科大讯飞华为联合定制的。

在这次的采访里,钇为反复提到了一个词,叫做“长期主义”。这也是最近汽车圈比较流行的一个词,意思是不关注短视的短期利益,而是坚持自己的战略和技术路径,重视长期投入带来的收益。但怎么个长期法,可能是因为时间紧张,也可能是还捏着大招,钇为这次并没有说 。短期的销售部分,钇为接下来的工作重点还是铺渠道,这也是让钇为迅速在线下铺开影响力、从而提升销量的手段。目前钇为拥有200家用户服务中心,其中包括传统门店、快闪店和商超店等等,到今年年底将达到300家,2025年达到500家。但要想实现钇为3单车月销破万、5年内年销量突破30万的目标,钇为还有一段路要走。

。短期的销售部分,钇为接下来的工作重点还是铺渠道,这也是让钇为迅速在线下铺开影响力、从而提升销量的手段。目前钇为拥有200家用户服务中心,其中包括传统门店、快闪店和商超店等等,到今年年底将达到300家,2025年达到500家。但要想实现钇为3单车月销破万、5年内年销量突破30万的目标,钇为还有一段路要走。

大家对钇为造车怎么看?欢迎进群和社友们分享你的看法!公社社群不止可以找到志同道合的车圈社友!还有行业一手资讯、工厂探秘活动、新能源车干货、真实车主分享、不定时开启活动还有机会赢好礼。

悄悄说“滑布李和社长也在群里呦!”

长按社群小姐姐兔头的二维码,回复“大群”即可进群。

。

。 。

。

)。

)。

。

。 。

。

。

。