此心光明,亦复何言

王阳明

前几天听老师的技术课,感觉PCB绘制更多的是业内的一些共识,就像老师傅的经验一样,这样做就对了。当然也不是纯经验,所有的经验都可以被理论的解释。因为最近事情多,但是一直都想系统的学这个PCB绘制,我准备录几门课,有需要的可以后台戳戳我。

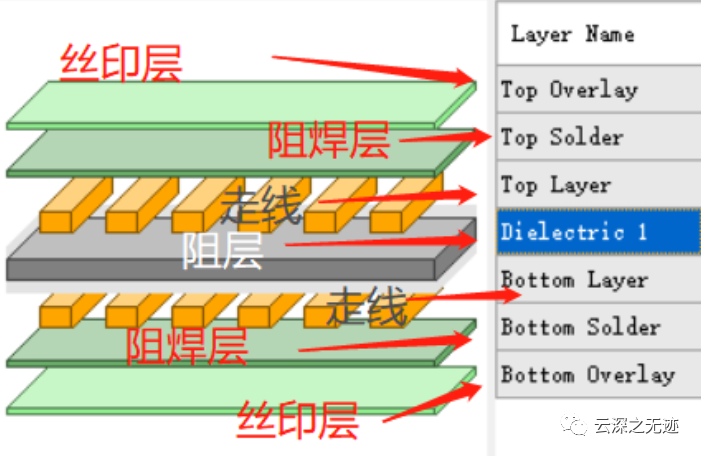

Altium Designer一般有以下六种类型的工作层:

Signal Layers(信号层):即铜箔层,用于完成电气连接。如Top Layer、Mid Layer、Buttom Layer;

Internal Planes Layers(中间层):也称为内部电源与地线层,也属于铜箔层,用于建立电源和地线网络。如Internal Layer;

Mechanical Layers(机械层):用于描述电路板机械结构、标注及加工等生产

和组装信息所使用的层面,不能完成电气连接特性。如Mechanical Layer;

Mask Layers(阻焊层):用于保护铜线,也可以防止焊接错误。如Top Paste(顶层锡膏防护层)、Bottom Paste(底层锡膏防护层)、Top Solder(顶层阻焊层)、Bottom Solder(底层阻焊层);

SilkScreen Layers(丝印层):也称为图例,通常用于放置元件标号、文字和符号,以标示出各零件在电路板中的位置。如Top Overlay(顶层丝印层)、Bottom Overlay(底层丝印层);

其它层:Drill Guides(钻孔)、Drill Drawing(钻孔图)、Keep-Out Layer(禁止布线层)。

常见层数不同的电路板:

单面板:PCB中元件集中在其中的一面(元件面),导线集中在另一面(焊接面);

双面板:电路板的两面都可以布线,不过要同时使用两面的布线就必须在两面之间有适当的电路连接操行,这种电路间的桥梁叫做过孔。过孔是在PCB上充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。在双层板中通常不区分元件面和焊接面;

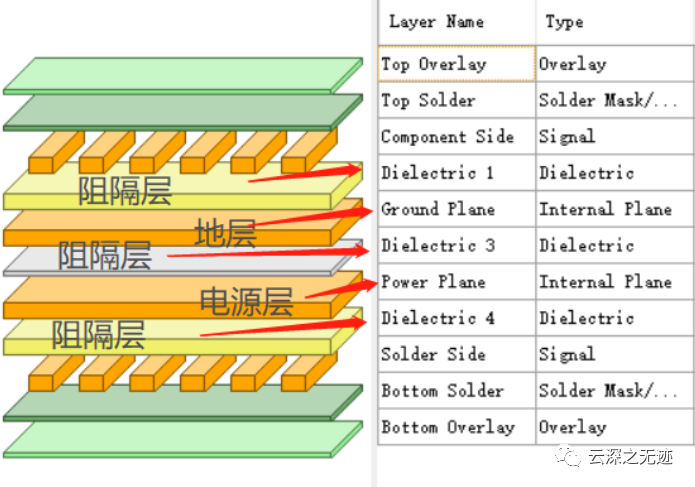

多层板:常用的多层板有4层板、6层板等。简单的4层板是在Top Layer(顶层)和Bottom Layer(底层)的基础上增加了电源层和地线层,这样的好处极大程度地解决了电磁干扰的问题;6层板通常是在4层板的基础上增加了两层Mid Layer。

在PCB上布线的首要任务就是在PCB板上布通所有的导线,建立起电路所需的所有电气连接,这在高密度的PCB设计中很具有挑战性。在完成所有布线的前提下,还有如下要求:

走线长度尽量短而直,以保证电气信号的完整性;

走线中尽量少使用过孔;

走线的宽度要尽量宽;

输入、输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰,必要时应该加地线隔离;

相邻电路板工作层之间的布线要互相垂直,平行则容易产生耦合。

过孔和焊盘的区别:

焊盘用于实现元件与PCB板的电气连接,焊盘的通孔用于焊接直插型元件的管脚;

过孔用于布线过程中的层切换,以便实现所需的电气连通性。

覆铜有一系列的导线组成,可以完成电路板内不规则区域的填充。

在绘制PCB图时,覆铜主要是指把空余没有走线的部分用导线全部铺满。用铜箔铺满部分区域与电路的一个网络相连,多数情况是与GND网络相连。单面电路板覆铜可以提高电路的抗干扰能力,经过覆铜处理后制作的印刷板会显得十分美观,同时,通过大电流的导电通路也可以使用覆铜的方法来加大过电流的能力。

通常覆铜的安全间距应该在一般导线安全间距的两倍以上。

4层板,俩信号俩电源

对于常用的4层板来说,有以下几种层叠方式(从顶层到底层)。

(1)Siganl_1(Top),GND(Inner_1),POWER(Inner_2),Siganl_2(Bottom)。

(2)Siganl_1(Top),POWER(Inner_1),GND(Inner_2),Siganl_2(Bottom)。

(3)POWER(Top),Siganl_1(Inner_1),GND(Inner_2),Siganl_2(Bottom)。

显然,方案3电源层和地层缺乏有效的耦合,不应该被采用。

那么方案1和方案2应该如何进行选择呢?一般情况下,设计人员都会选择方案1作为4层板的结构。选择的原因并非方案2不可被采用,而是一般的PCB板都只在顶层放置元器件,所以采用方案1较为妥当。但是当在顶层和底层都需要放置元器件,而且内部电源层和地层之间的介质厚度较大,耦合不佳时,就需要考虑哪一层布置的信号线较少。对于方案1而言,底层的信号线较少,可以采用大面积的铜膜来与POWER层耦合;反之,如果元器件主要布置在底层,则应该选用方案2来制板。

(1)元器件最好单面放置。如果需要双面放置元器件,在底层(Bottom Layer)放置插针式元器件,就有可能造成电路板不易安放,也不利于焊接,所以在底层(Bottom Layer)最好只放置贴片元器件,类似常见的计算机显卡PCB板上的元器件布置方法。单面放置时只需在电路板的一个面上做丝印层,便于降低成本。

(2)合理安排接口元器件的位置和方向。一般来说,作为电路板和外界(电源、信号线)连接的连接器元器件,通常布置在电路板的边缘,如串口和并口。如果放置在电路板的中央,显然不利于接线,也有可能因为其他元器件的阻碍而无法连接。另外在放置接口时要注意接口的方向,使得连接线可以顺利地引出,远离电路板。接口放置完毕后,应当利用接口元器件的String(字符串)清晰地标明接口的种类;对于电源类接口,应当标明电压等级,防止因接线错误导致电路板烧毁。

(3)高压元器件和低压元器件之间最好要有较宽的电气隔离带。也就是说不要将电压等级相差很大的元器件摆放在一起,这样既有利于电气绝缘,对信号的隔离和抗干扰也有很大好处。

(4)电气连接关系密切的元器件最好放置在一起。这就是模块化的布局思想。

(5)对于易产生噪声的元器件,例如时钟发生器和晶振等高频器件,在放置的时候应当尽量把它们放置在靠近CPU的时钟输入端。大电流电路和开关电路也容易产生噪声,在布局的时候这些元器件或模块也应该远离逻辑控制电路和存储电路等高速信号电路,如果可能的话,尽量采用控制板结合功率板的方式,利用接口来连接,以提高电路板整体的抗干扰能力和工作可靠性。

(6)在电源和芯片周围尽量放置去耦电容和滤波电容。去耦电容和滤波电容的布置是改善电路板电源质量,提高抗干扰能力的一项重要措施。在实际应用中,印制电路板的走线、引脚连线和接线都有可能带来较大的寄生电感,导致电源波形和信号波形中出现高频纹波和毛刺,而在电源和地之间放置一个0.1F的去耦电容可以有效地滤除这些高频纹波和毛刺。如果电路板上使用的是贴片电容,应该将贴片电容紧靠元器件的电源引脚。对于电源转换芯片,或者电源输入端,最好是布置一个10F或者更大的电容,以进一步改善电源质量。

(7)元器件的编号应该紧靠元器件的边框布置,大小统一,方向整齐,不与元器件、过孔和焊盘重叠。元器件或接插件的第1引脚表示方向;正负极的标志应该在PCB上明显标出,不允许被覆盖;电源变换元器件(如DC/DC变换器,线性变换电源和开关电源)旁应该有足够的散热空间和安装空间,外围留有足够的焊接空间等。

设计人员在电路板布线过程中需要遵循的一般原则如下。

(1)元器件印制走线的间距的设置原则。不同网络之间的间距约束是由电气绝缘、制作工艺和元件大小等因素决定的。例如一个芯片元件的引脚间距是8mil,则该芯片的【Clearance Constraint】就不能设置为10mil,设计人员需要给该芯片单独设置一个6mil的设计规则。同时,间距的设置还要考虑到生产厂家的生产能力。

另外,影响元器件的一个重要因素是电气绝缘,如果两个元器件或网络的电位差较大,就需要考虑电气绝缘问题。一般环境中的间隙安全电压为200V/mm,也就是5.08V/mil。所以当同一块电路板上既有高压电路又有低压电路时,就需要特别注意足够的安全间距。

(2)线路拐角走线形式的选择。为了让电路板便于制造和美观,在设计时需要设置线路的拐角模式,可以选择45°、90°和圆弧。一般不采用尖锐的拐角,最好采用圆弧过渡或45°过渡,避免采用90°或者更加尖锐的拐角过渡。

导线和焊盘之间的连接处也要尽量圆滑,避免出现小的尖脚,可以采用补泪滴的方法来解决。当焊盘之间的中心距离小于一个焊盘的外径D时,导线的宽度可以和焊盘的直径相同;如果焊盘之间的中心距大于D,则导线的宽度就不宜大于焊盘的直径。

导线通过两个焊盘之间而不与其连通的时候,应该与它们保持最大且相等的间距,同样导线和导线之间的间距也应该均匀相等并保持最大。

(3)印制走线宽度的确定方法。走线宽度是由导线流过的电流等级和抗干扰等因素决定的,流过电流越大,则走线应该越宽。一般电源线就应该比信号线宽。为了保证地电位的稳定(受地电流大小变化影响小),地线也应该较宽。实验证明:当印制导线的铜膜厚度

为0.05mm时,印制导线的载流量可以按照20A/mm2进行计算,即0.05mm厚,1mm宽的导线可以流过1A的电流。所以对于一般的信号线来说10~30mil的宽度就可以满足要求了;高电压,大电流的信号线线宽大于等于40mil,线间间距大于30mil。为了保证导线的抗剥离强度和工作可靠性,在板面积和密度允许的范围内,应该采用尽可能宽的导线来降低线路阻抗,提高抗干扰性能。

对于电源线和地线的宽度,为了保证波形的稳定,在电路板布线空间允许的情况下,尽量加粗,一般情况下至少需要50mil。

(4)印制导线的抗干扰和电磁屏蔽。导线上的干扰主要有导线之间引入的干扰、电源线引入的干扰和信号线之间的串扰等,合理安排和布置走线及接地方式可以有效减少干扰源,使设计出的电路板具备更好的电磁兼容性能。

对于高频或者其他一些重要的信号线,例如时钟信号线,一方面其走线要尽量宽,另一方面可以采取包地的形式使其与周围的信号线隔离起来(就是用一条封闭的地线将信号线“包裹”起来,相当于加一层接地屏蔽层)。

对于模拟地和数字地要分开布线,不能混用。如果需要最后将模拟地和数字地统一为一个电位,则通常应该采用一点接地的方式,也就是只选取一点将模拟地和数字地连接起来,防止构成地线环路,造成地电位偏移。

完成布线后,应在顶层和底层没有铺设导线的地方敷以大面积的接地铜膜,也称为敷铜,用以有效减小地线阻抗,从而削弱地线中的高频信号,同时大面积的接地可以对电磁干扰起抑制作用。

电路板中的一个过孔会带来大约10pF的寄生电容,对于高速电路来说尤其有害;同时,过多的过孔也会降低电路板的机械强度。所以在布线时,应尽可能减少过孔的数量。另外,在使用穿透式的过孔(通孔)时,通常使用焊盘来代替。这是因为在电路板制作时,有可能因为加工的原因导致某些穿透式的过孔(通孔)没有被打穿,而焊盘在加工时肯定能够被打穿,这也相当于给制作带来了方便。

对于多层PCB板的布局,归纳起来就是要合理安排使用不同电源和地类型元器件的布局。其目的一是为了给后面的内电层的分割带来便利,同时也可以有效地提高元器件之间的抗干扰能力。

所谓合理安排使用不同电源和地类型元器件的布局,就是将使用相同电源等级和相同类型地的元器件尽量放在一起。例如当电路原理图上有+3.3V、+5V、−5V、+15V、−15V等多个电压等级时,设计人员应该将使用同一电压等级的元器件集中放置在电路板的某一个区域。当然这个布局原则并不是布局的唯一标准,同时还需要兼顾其他的布局原则(双层板布局的一般原则),这就需要设计人员根据实际需求来综合考虑各种因素,在满足其他布局原则的基础上,尽量将使用相同电源等级和相同类型地的元器件放在一起。对于多层PCB板的布线,归纳起来就是一点:先走信号线,后走电源线。这是因为多层板的电源和地通常都通过连接内电层来实现。这样做的好处是可以简化信号层的走线,并且通过内电层这种大面积铜膜连接的方式来有效降低接地阻抗和电源等效内阻,提高电路的抗干扰能力;同时,大面积铜膜所允许通过的最大电流也加大了。

一般情况下,设计人员需要首先合理安排使用不同电源和地类型元器件的布局,同时兼顾其他布局原则,然后按照前面章节所介绍的方法对元器件进行布线(只布信号线),完成后分割内电层,确定内电层各部分的网络标号,最后通过内电层和信号层上的过孔和焊盘来进行连接。焊盘和过孔在通过内电层时,与其具有相同网络标号的焊盘或过孔会通过一些未被腐蚀的铜膜连接到内电层,而不属于该网络的焊盘周围的铜膜会被完全腐蚀掉,也就是说不会与该内电层导通。

PCB元件布局的要求:

(1)元器件布置均匀,同一功能模块的元器件应该尽量靠近布置。

(2)使用同一类型电源和地网络的元器件尽量布置在一起,有利于通过内电层完成相互之间的电气连接。

(3)接口元器件应该靠边放置,并用字符串注明接口类型,接线引出的方向通常应该离开电路板。

(4)电源变换元器件(如变压器、DC/DC变换器、三端稳压管等)应该留有足够的散热空间。

(5)元器件的引脚或参考点应放置在格点上,有利于布线和美观。

(6)滤波电容可以放置在芯片的背面,靠近芯片的电源和地引脚。

(7)元器件的第一引脚或者标识方向的标志应该在PCB上标明,不能被元器件覆盖。

(8)元器件的标号应该紧靠元器件边框,大小统一,方向整齐,不与焊盘和过孔重叠,不能放置在元器件安装后被覆盖的区域。

PCB布线要求:

(1)不同电压等级电源应该隔离,电源走线不应交叉。

(2)走线采用45°拐角或圆弧拐角,不允许有尖角形式的拐角。

(3)PCB走线直接连接到焊盘的中心,与焊盘连接的导线宽度不允许超过焊盘外径的大小。

(4)高频信号线的线宽不小于20mil,外部用地线环绕,与其他地线隔离。

(5)干扰源(DC/DC变换器、晶振、变压器等)底部不要布线,以免干扰。

(6)尽可能加粗电源线和地线,在空间允许的情况下,电源线的宽度不小于50mil。

(7)低电压、低电流信号线宽9~30mil,空间允许的情况下尽可能加粗。

(8)信号线之间的间距应该大于10mil,电源线之间间距应该大于20mil。

(9)大电流信号线线宽应该大于40mil,间距应该大于30mil。

(10)过孔最小尺寸优选外径40mil,内径28mil。在顶层和底层之间用导线连接时,优选焊盘。

(11)不允许在内电层上布置信号线。

(12)内电层不同区域之间的间隔宽度不小于40mil。

(13)在绘制边界时,尽量不要让边界线通过所要连接到的区域的焊盘。

(14)在顶层和底层铺设敷铜,建议设置线宽值大于网格宽度,完全覆盖空余空间,且不留有死铜,同时与其他线路保持30mil(0.762mm)以上间距(可以在敷铜前设置安全间距,敷铜完毕后改回原有安全间距值)。

(15)在布线完毕后对焊盘作泪滴处理。

(16)金属壳器件和模块外部接地。

(17)放置安装用和焊接用焊盘。

(18)DRC检查无误。

PCB分层的要求

(1)电源平面应该靠近地平面,与地平面有紧密耦合,并且安排在地平面之下。

(2)信号层应该与内电层相邻,不应直接与其他信号层相邻。

(3)将数字电路和模拟电路隔离。如果条件允许,将模拟信号线和数字信号线分层布置,并采用屏蔽措施;如果需要在同一信号层布置,则需要采用隔离带、地线条的方式减小干扰;模拟电路和数字电路的电源和地应该相互隔离,不能混用。

(4)高频电路对外干扰较大,最好单独安排,使用上下都有内电层直接相邻的中间信号层来传输,以便利用内电层的铜膜减少对外干扰。

https://github.com/simplefoc/Arduino-SimpleFOCShieldhttps://www.cnblogs.com/zhjblogs/p/14178534.html