二战后,借助法律漏洞、狡猾的黑客和“私人耳朵”, 窃听盛行一时。

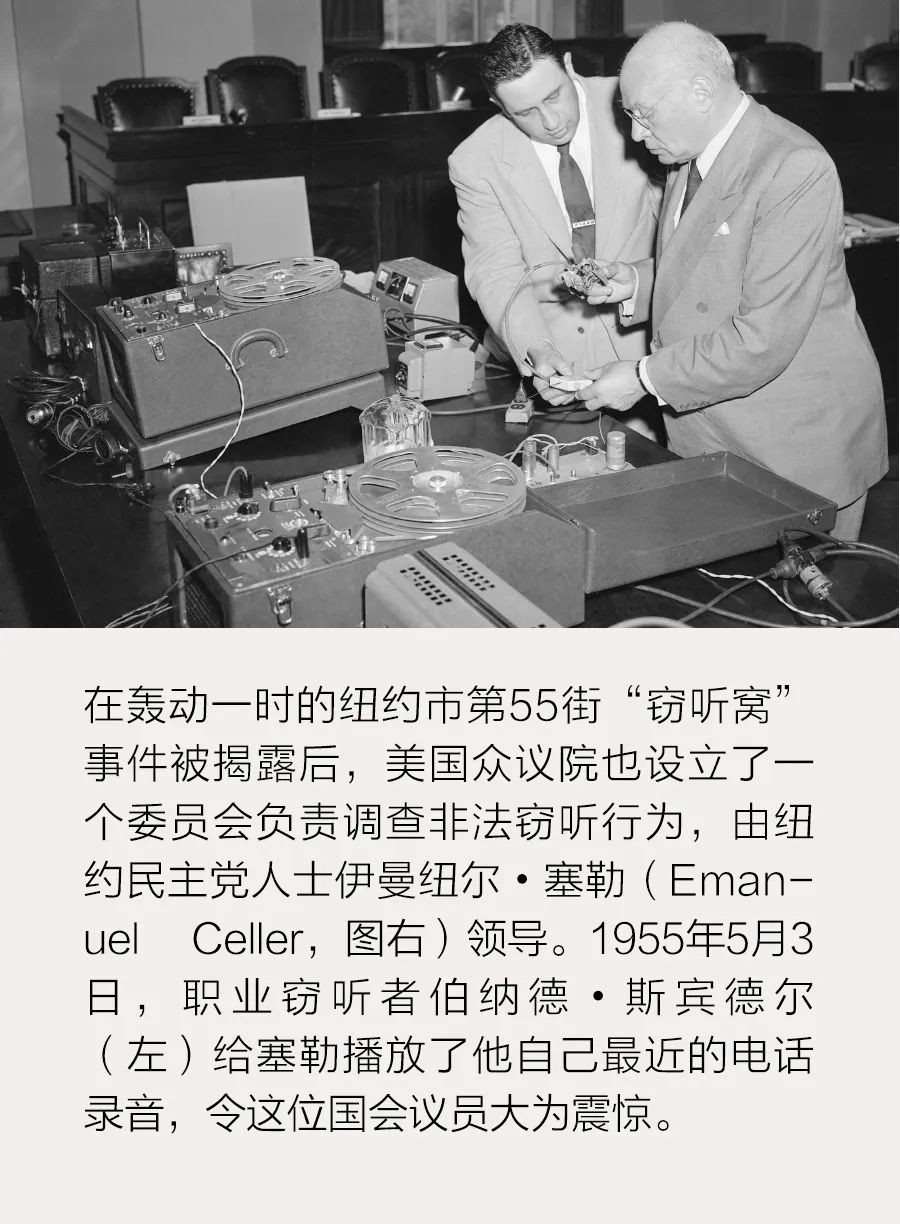

1955年2月11日,纽约警察局接到一份匿名举报后,两名探警和纽约电话公司的两名调查员来到曼哈顿中心区东55街360号住宅楼四层的一间公寓。这个小组在公寓后部的卧室里发现了一堆偷来的窃听设备,这些窃听设备与纽约市6个最大的电话交换机直接相连:PLaza 1、3和5,Murray Hill 8,Eldorado 5,以及Templeton 8。这些连接线覆盖了曼哈顿东38街到东96街的一片区域,这是该市最昂贵的房地产的所在区域。“纽约东区没有一部电话幸免于窃听。”职业窃听者伯纳德•斯宾德尔(Bernard Spindel)评论道(斯宾德尔很可能是匿名消息的来源。)一周后,这一消息刊登在《纽约时报》的头版。曼哈顿中心区第55街的监听站被称为 “窃听窝”, 迄今仍然是美国已发现的最大、最缜密的私人窃听活动之一。突袭检查时发现,被窃听的电话用户包括许多资产大小不一的纽约商业利益组织:一家模特经纪公司、一家保险公司、一家艺术馆和一家铅矿公司,最耸人听闻的也许是两家在竞争专利权益的制药上市公司。当时,百时美和施贵宝两家公司正就四环素类抗生素的商业权利进行不光彩的法律争斗。后来的证据揭示,第三家公司辉瑞的代表雇用这个“窃听窝”监视这两家公司,并为这项服务支付了6万多美元的现金。人们通常认为电话窃听要么是一项国家监视技术,要么是公司的间谍工具,但在纽约第55街被窃听的绝大多数线路都是私人拥有的。有些人成为敲诈的目标,比如滑稽艺术家安•科里奥(Ann Corio),她的电话被录音是有人想要搜寻中心区知名居民的违法信息。还有些人则是因为卷入了棘手的民事诉讼和离婚案件,比如纽约社交名流约翰•雅各布•阿斯特六世(John Jacob Astor VI)让人监视他的妻子。据众人说,这套设置的技术能力可同时监控多达100条电话线。在15个月的时间里,有5万至10万名个人用户声称被窃听。最终有4名男子在突袭检查纽约第55街“窃听窝”案件中被起诉:律师兼私家侦探约翰•G. 布罗迪(John G Broady),自由职业电工沃伦•B. 香农(Warren B. Shannon),以及纽约电话公司的两名无赖员工沃尔特•阿斯曼(Walter Asmann)和卡尔•R. 鲁(Carl R. Ruh)。在随后的刑事审判过程中,香农、阿斯曼和鲁指证布罗迪为这次窃听活动的幕后主使,得到了免刑。布罗迪最终受到了异常严厉的处罚,判处有期徒刑4年,刑期是纽约刑法规定的2倍。在诉讼结束时,主审法官打破惯例,公开谴责案件的主犯:“在担任法官的多年时间里,我一直坚持在判刑时不谴责被告的原则。然而,为了公众利益,我需要对这起案件发表一些评论。非法窃听是一种肮脏的活动,它直接对我们的社会和经济生活产生有害的影响。再强烈的谴责也不为过。”

对布罗迪罪行的重判只会加深人们怀疑,即这个故事没有表面看起来那么简单。审判结束时,报纸上前期报道过的一些奇怪的细节仍然没有得到解释。最初被起诉的自由职业电工沃伦•香农已在东55街的公寓里住了一年多。1955年2月11日,搜查人员进入公寓搜查时,他和妻子都在家,但并没有被逮捕,窃听设备也没有被收缴。纽约警察局于一周后返回现场时,许多窃听设备已经消失。考虑到第55街窃听活动的规模和持续时间(据说开始于1953年12月),纽约警察局官员可能在2月11日的突袭检查之前就知道窃听活动的存在。是否有不厚道的警察故意睁一眼闭一眼,想要利用窃听来勒索当地罪犯?这与早些时候大陪审团对纽约警察局在赌博、色情和毒品调查中涉及的警察腐败案的质询是一致的。这起案件涉及纽约电话公司员工的事实进一步增强了这一猜测。长期以来,就有传闻称贝尔系统的线务员参与了纽约市的非法窃听交易。记者雷•格雷夫斯(Ray Graves)称,试图掩盖第5街的丑闻是美国公众第一次看到“大A”联盟。格雷夫斯在《机密杂志》(Confidential Magazine)当年的7月刊中写道,这是“由腐败警察、电话公司员工和私家侦探行当中的非法窃听专家组成的团伙……他们公开勒索、出售信息,并且……更多是为那些想抢占竞争对手先机的大商人服务”。曼哈顿中心区的“窃听窝”是全美众多的私人监听站之一,“洛杉矶、芝加哥、费城、底特律、波士顿、迈阿密和华盛顿都有窃听中心,与纽约最近曝光的设施不相上下。”这个神秘莫测的“大A”联盟在不断的窃听行动中获取巨大的利益。现在来看,阴谋和腐败的流言似乎有些牵强。但在当时,这个故事的可信度足以让贝尔系统供应商感到绝望。在1955年3月9日的一份公司公告中,纽约电话公司向惊恐不安的持股人保证,全美关于“电话公司员工、警察和非法窃听者之间存在腐败联盟”的报道“毫无根据”。无论是不是阴谋,第55街“窃听窝”本身都是一个令人不安的形象。这4个人能在纽约中心区的公寓里建站,强取一批被盗电子设备,窃听数万条服务纽约市一些知名地域的电话线路,这个故事似乎证实了对现代通信系统被入侵及被操控的忧虑在蔓延。

为了进一步平息舆论,位于奥尔巴尼的纽约州立法机构任命议员安东尼•P. 萨瓦雷斯(Anthony P. Savarese)联系纽约市反犯罪委员会召集建立了一个有关非法拦截电子通信的紧急联合委员会。萨瓦雷斯于1955年2月下旬开始工作,负责消除“窃听窝”丑闻的不良影响,并提出立法纠正建议。次年,他提交了一份备受期待的初步报告。但该委员会的官方调查报告却让人感觉到,窃听比全国性争论展现出来的更加根深蒂固,更加普遍。根据该委员会1956年3月的报告,纽约第55街丑闻是一大批技术进展和社会变化的产物,使纽约电话系统“容易被窃听”:技术进步使电话窃听更容易植入,更难被发现;州警察和电信业低级别雇员存在腐败;二战后的几年里,私人调查领域无限制的扩张也是重要诱因。然而,该委员会最经得起考验的结论是:在美国,遏制非法窃听的有诚意的努力都必须从州和市两级开始,这在后来的研究中得到了呼应,比如塞缪尔•达什(Samuel Dash)1959年颇具影响力的报告《窃听者》(The Eavesdroppers)。可以肯定的是,纽约州窃听法的失败体现在很多案例中。自1938年以来,一个法院指定的综合系统一直在为纽约执法机构管制电话窃听协议。许多政策专家认为该系统是联邦防窃听改革的典范,但萨瓦雷斯委员会发现,司法监督很容易规避,美国现有的刑法几乎没有为州政府起诉从事非法窃听电话的警察留有余地。纽约禁止私人窃听(即在州“权力机构”之外由个人进行的窃听)的法律基础更为不稳固。纽约刑法典禁止任何试图“切断、破坏……或连接任何电报或电话连线、电缆或仪器”的行为,这清楚地表明,未得到州法官书面许可进行窃听活动属于刑事犯罪。问题在于该法令是1892年制定的。委员会指出,经过60年的技术进步,它完全过时了,因此自1892年以来,纽约州几乎每一次起诉非法窃听的努力在技术层面都失败了。1892年纽约窃听法面对的一项重大挑战是 “感应窃听”的兴起,这对上世纪中叶的观察员来说很可怕的。这是一种不需要与电话线进行物理连接的新型窃听技术。这种感应方法利用一种被称为“感应线圈”的简易磁性装置,这种装置基本上就是无线电元件,在任何电料商店都可以买到,有点相当于无线窃听。用一家电子设备制造商的话来说,“只需(将感应线圈)悄悄放在桌面电话的底座下,或放在墙上电话的振铃盒上”,就能达到“最佳效果”。因为体积小、价格低,几乎不会被发现,到了20世纪30年代末,感应线圈广泛使用在各种窃听活动中,纽约更是如此。一定程度上是因为该州的刑法典明确将非法窃听定义为对电话线进行不正当的物理连接。正如萨瓦雷斯委员会所指出的那样,如果抓住窃听者使用感应线圈,但从未触碰过电话公司的设备,就不可能对他们提出刑事指控。第55街的窃听活动使用的窃听技术比感应线圈更原始。但萨瓦雷斯委员会竭尽全力地证明,严格按照法律条文,即使简单的窃听装置也不可能被阻止和起诉。在20世纪的大部分时间里,私人监视专家和执法官员主要依赖所谓的直接窃听方法。顾名思义,这项技术就是与电话系统的电路直接相连,要么刮开电话线特定一段的绝缘层、加一根分接线,要么将放大器和耳机连接到电话接线盒(多条住宅线路在这里交汇并连接到系统主机架)上。直接窃听是一项繁琐的工作,在战后的年代里,这项工作或多或少变得难以开展。更困难的是,安装直接窃听装置需要找到用户的线路并精准确定连接窃听线的位置。随着电话系统迷宫般的覆盖范围不断扩大,找到这个位置(被称为“暴露”点或位置)变得越来越困难。到了第二次世界大战,电信服务提供商也意识到了安全问题,在最明显的直接窃听位置(如地下室接线盒)加装了锁。但由于几乎完全相同的原因,开展直接窃听在这一时期反而又没有那么难了。无序扩展的电话系统还意味着通信硬件和基础设施,以及更重要的是负责日常管理的员工不可能完全受到监管。萨瓦雷斯委员会发现,只要价格合适,任何想找到窃听线路的人都可以贿赂电话公司的员工,找到线路暴露点,甚至可直接接入主机,就像约翰•布罗迪在搭建“窃听窝”时所做的那样。“如今,90%的窃听者都是电话公司的老员工。”已退休的政府调查员威廉•J. 梅林(William J. Mellin)报告说,他声称在为美国国税局工作的40年中,窃听了1.5万多条线路。如果不是萨瓦雷斯委员会得出了同样的结论,梅林估计的数量可能真有点夸张。20世纪50年代,州窃听法的另一个漏洞让帝国大厦变得与众不同,用私法专家艾伦•威斯汀(Alan Westin)的话来说,使其成为了美国的“窃听之都”,这个漏洞甚至让人怀疑纽约警察局在东55街发现的窃听行为究竟是否违法。这个漏洞产生了一个非常奇怪的法庭判决结果。当时,一位名叫路易•阿佩尔鲍姆(Louis Appelbaum)的布鲁克林商人,他于1949年向妻子起诉离婚。诉讼中的部分证据来自电话谈话内容,这是经阿佩尔鲍姆同意后,由以多产著称的纽约私家侦探罗伯特•拉•博尔德(Robert La Borde)利用其家庭电话线记录的。主审法官驳回了离婚诉讼,接着指控阿佩尔鲍姆和博尔德违反了该州的窃听法。两人都被判有罪。但1950年,上诉法庭推翻了这一判决,理由是电话用户拥有保持窃听自己线路的“至高权利”。上诉法庭在公诉阿佩尔鲍姆案(1950年)中的意见措辞明确地支持所谓“一方同意”窃听:“当用户同意其雇员,或其家庭成员,或其妻子使用其电话线路时,有一个暗含条件是使用该电话不会损害该用户的业务、家庭或婚姻状况……在这种情况下,用户……可以窃听或以其他方式检查自己的电话线路,使其业务不会受到损害、家庭关系不会受到危害,或者婚姻状况不会被破坏。”在20世纪50年代初,“纽约居民”指代的很有可能是一名男性居民,裁决中不当的性别化语言暗示男性的用户权利高于女性,在阿佩尔鲍姆案中,意味着对家里的电话通话进行录音都是完全合法的,雇用他人为你做这件事也是完全合法的。萨瓦雷斯委员会花费了大部分调查精力,了解阿佩尔鲍姆案判决所产生的影响,最终得出结论,认为它鼓励了“活跃、积极和有利可图”的私人窃听行业在整个纽约州的发展。根据该委员会1956年3月的报告,该案件使得纽约1892年的窃听法遗留下了一片混乱。它还在全美为长期潜心研究电子监控的专业人员创造了一个不断增长的市场:雇用窃听者,或者更通俗地说,雇用“私人耳朵”。这些人(同样几乎都是男性)具有独特的现代专业知识。他们知道如何窃听电话,知道如何确定被窃听电话的位置。他们作案的工具价格低廉、易于使用,而且几乎不会被发现。阿佩尔鲍姆案件许可他们将长期被指责为肮脏和恶名的工作公开化。1950年后,用萨瓦雷斯委员会的话来说,纽约的“私人耳朵”成为“无害职业的免疫从业者”,他们像水管工、油漆工和保险推销员一样自由地工作。私人窃听行业在阿佩尔鲍姆案之后繁荣起来,但很难找到与之相关的可靠事实和数据。萨瓦雷斯委员会通过数月的闭门采访,绘制出一幅缩略图。在纽约州提供特约窃听服务的男性,大多数人很早就精通电子技术,在十二三岁时就开始首次窃听线路,或者是在军队服役时接受过特殊的技术培训。大多数人后来在电信、执法或特约私人调查领域找到有报酬的工作,这3个专业领域在二战后急速扩张。在他们的日常工作中,大多数人都有机会发现电话线很容易被窃听,而且能够赚大钱,不管怎样,足以将窃听转成一项专门的职业,尽管偶尔会有风险。1955年,也就是第55街丑闻发生那年,据说在布鲁克林和曼哈顿,私人窃听承揽人每天净赚250美元。法律风险最大的职业赢取的利润率最高。罗伯特•拉•博尔德、约翰•布罗迪、伯纳德•斯宾德尔这类业内“知名人物”擅长通过监听纽约各家企业的电话线路赚钱。更多的人则是在家庭领域找机会,帮助进行民事诉讼和婚姻纠纷。萨瓦雷斯委员会发现,在20世纪50年代,离婚窃听无疑是私人窃听专家最常见的工作。由于纽约的离婚法是“对抗性的”,要求一方举证另一方的过错,政府才能判决结束婚姻,因此窃听电话录音捕捉的不忠证据对个案的结果可能会产生巨大影响。这就是为什么约翰•雅各布•阿斯特六世求助于约翰•布罗迪,他相信窃听会证明他的妻子与另一个男人有染。萨瓦雷斯委员会发现这种情况出人惊奇地普遍。纽约的“私人耳朵”为监视配偶出轨而窃听的电话线路比执法部门为收集犯罪证据而窃听的电话线路还要多。萨瓦雷斯委员会的报告将开启帝国大厦窃听的新纪元,至少表面看来似乎如此。1957年7月,经过两年多的立法争论,奥尔巴尼的政策制定者对纽约刑法典做出修正,将该州对非法窃听的定义扩大到包括直接窃听和感应窃听,并对未按照新的法律举报窃听违法行为的电话公司处以巨额罚款。该修正案还堵上了阿佩尔鲍姆案的漏洞,禁止一方同意的窃听,并禁止在民事诉讼中使用窃听录音或笔录。但当萨瓦雷斯委员会建议加强对执法部门窃听的监督时,警方拒绝了,奥尔巴尼的游说者最终向立法机构施压,要求保持该州法院指定系统的完整性。妥协的结果似乎将纽约执法部门置于改革之外。因此,纽约第55街丑闻的影响十分复杂。到20世纪50年代后期,似乎一切都没有改变。1959年冬天,当美国国会就《窃听、偷听和权利法案》举行探索调研听证会时,参议院高级成员宪法权利小组委员会致函纽约电话公司运营副总裁惠灵顿•鲍威尔(Wellington Powell),要求他就“窃听窝”案的结果作证。在一封后来载入国会记录的正式信函中,鲍威尔对萨瓦雷斯委员会成功遏制纽约非法窃听的努力持乐观态度。他报告说:“新法律通过提供新的制裁措施并消除旧法律下的漏洞和行政困难,加强了通信隐私保护。”为了巩固新的法律制度,纽约电话公司还“给(它的 )‘特工部队’招募更多受过专门训练的人员”,并加强了“安全实践的教育和监督”。但是,为了强调在电信领域难以执行隐私和安全这双重理念,鲍威尔在信中提供了一组不利的统计数据。仅在曼哈顿,纽约电话公司就管理7.5万个接线盒。这7.5万个接线盒连接着4000多英里电缆,而这4000英里的电缆又包含着300多万英里的电话线。整个纽约电话系统为大约790万部电话机提供服务。在如此庞大、难以管理的通信网络中,预防个别的非法行为根本是一项无法完成的任务。直到20世纪70年代,联邦政府机构才开始面对在国家安全调查中滥用窃听的政治后果。紧随第55街争议之后,全美各地的州和市政府也经历了一场窃听改革的疾风,其中许多改革试图禁止私人使用电子监控设备。至少在纽约,知情人的感觉是,激进的政策措施只不过是喧嚣与愤怒。

“你不能立法……禁止非法窃听。”纽约地区检察官爱德华•西尔弗(Edward Silver)警告说,“在立法之前他们就已经这样做了,现在无论你做什么,他们都将这样做。”从法律的另一面来看,伯纳德•斯宾德尔等“私人耳朵”面对新政策,对窃听交易的扩张做出了同样令人担忧的预测:“从来没有这么多人愿意花这么多钱去探听别人在想什么和做什么。我们从来没有像现在这样有能力实现这些愿望。无论颁布什么样的法律……都已经晚了很多很多年。”徒劳无益已成日常惯例。1955年春,美国《新闻周刊》在一篇题为《忙碌的窃听者》(The Busy Wiretappers)的文章中报道说:“大多数专家认为,无论颁布了什么法规,令人不快的前景都是窃听将继续存在,并且还会增加。”随后纷乱的十年证明所有预测都是正确的。