来源 | 学术plus

智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)

云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向

声明 | 本号聚焦相关知识分享,内容观点不代表本号立场,可追溯内容均注明来源,若存在版权等问题,请联系(15881101905,微信同号)删除,谢谢

今日荐文的作者为中国电子科学研究院专家全杰,贺庆。本篇节选自论文《跨域融合机理与运用研究》,发表于《中国电子科学研究院学报》第16卷第12期。

引言

随着科技水平的快速发展以及战争形态的不断演变,战场已经从传统的陆地、海洋、空中逐步拓展到太空、网络空间、电磁频谱空间,甚至人类认知意识等空间。与此同时,信息技术的广泛应用,使得陆地、海洋、空中、太空等作战空间之间的相互联系、相互依赖愈发紧密,由于每一个作战空间及其作战要素存在其独特的优势与固有局限性,因此通过跨域的资源融合、相互支援、密切协同,使得整个体系的效能发挥最大,有利于谋求军事优势。

美军近年不断强化跨域、多域、全域等相关概念研究。

2010年,美军首次提出“空海一体战”概念[1];

2012年,美军在《联合作战进入概念》中首次提出的“跨域协同”概念[2],被2012版《联合作战顶层概念:联合部队2020》列为核心要素之一[3]。

2016年10月,美国陆军首次提出“多域战”的概念。

2016年11月,美国陆军训练与条令司令部发布新版《陆军条令出版物3.0》,正式将“多域战”列入其中[4]。

2019年美军提出了“联合全域作战”概念[5]。美军这些新概念聚焦多域、跨域问题,标志着美军联合作战思想的重大转变。

国内在跨域、多域、全域作战理论研究方面,主要跟踪国外相关研究成果,并结合相关情况开展类似概念研究。主要涉及多域战、联合作战进入概念的解读[6,7],强调“多域作战”、“跨域作战”的重要性[8],提出了全域作战概念[9],并明确提出全域作战不存在某军种占主导地位问题。目前信息化建设面向单个作战域、单个军种做得较多,而面向跨域作战、跨域融合机理、跨域运用研究做得甚少。深入研究跨域资源融合机理,对于准确把握跨域作战体系的本质内涵,加快信息化建设发展,提高基于网络信息体系的联合作战、全域作战能力,实现“能打仗、打胜仗”目标,具有重要的理论和现实意义。

1 概念内涵

1.1 解读“域”概念

为理清跨域作战基本概念,其关键便是对于“域”的理解。“域”划定了资源和力量,如何看待“域”、如何对其进行划分、“域与域”之间的关系如何约定等,将影响跨域作战的效能发挥。当前,由于在借鉴外军用语过程中翻译引用的简化,以及部分在使用“域”过程中文字表述的不够严谨,导致对于“域”存在多种理解,还未达成相对统一的认识,主要有以下两种观点。

将“域”视为“空间域”,跨域即跨空间,即在两个及以上空间之间开展的交互。美军在网络中心战中,对“域(Domain)”没有明确的定义,但从实体和虚拟空间的角度,将“域”划分为物理域、信息域、认知域和社会域[10]。而后,在多域作战中给出“域”的明确定义,是指组织与实施作战行动所涉及的作战环境,包括陆域、海域、空域、太空域和赛博域等 [11]。其中陆域、海域、空域和太空域等归属物理域;赛博域归属信息域。信息域还包括电磁频谱和信息环境,并未纳入域的定义中。

“域”与作战域是作战空间拓展和重组的结果,多域是指同时在多个域内展开作战行动的能力。跨域是指从一个域到另一个域所产生的影响。多域、跨域均涉及多个域,但多域不一定有跨域活动。

将“域”视为某一具有特定含义的“区域”,跨域即跨特定区域。美军用“Area”来表示该种释义,表示一定疆界范围内的有形空间,比如美军战区责任区域、联合作战区域、联合警戒地域等[12]。虽然目前研究有从多种角度对“域”概念本身进行解读,但是按照联合作战的整体要求,应将“域”重点瞄准作战应用,参考作战空间视角来划分“域”。因此,本文将“跨域作战”中“域”理解为作战域,即作战要素发挥作战效果的作战空间,能够划分为陆上作战域、海上作战域、空中作战域、太空作战域、网电作战域和认知作战域。

1.2 作战要素的理解

作战要素是构成作战单元或某一作战系统的必要因素[13]。而作战单元是由同一层次的不同作战要素组成,能在一定范围内独立遂行作战任务的作战单位;作战系统是由不同层次、不同作战单元的同类作战要素组成的有机整体。

因此,作战要素是构成作战单元或作战系统的基本因子,如传感器、指挥机构/指挥员、任务部队/武器平台等。作战单元或作战系统均依托具体的作战域而存在,进而作战要素也是分布于各个作战域中。需要强调的是,对于某一个作战要素而言,其所属的作战域既可能是其物理部署的作战空间,也有可能是其主要发挥作战效果的作战空间。作战要素依托通信网络相互渗透,实现跨域组合。

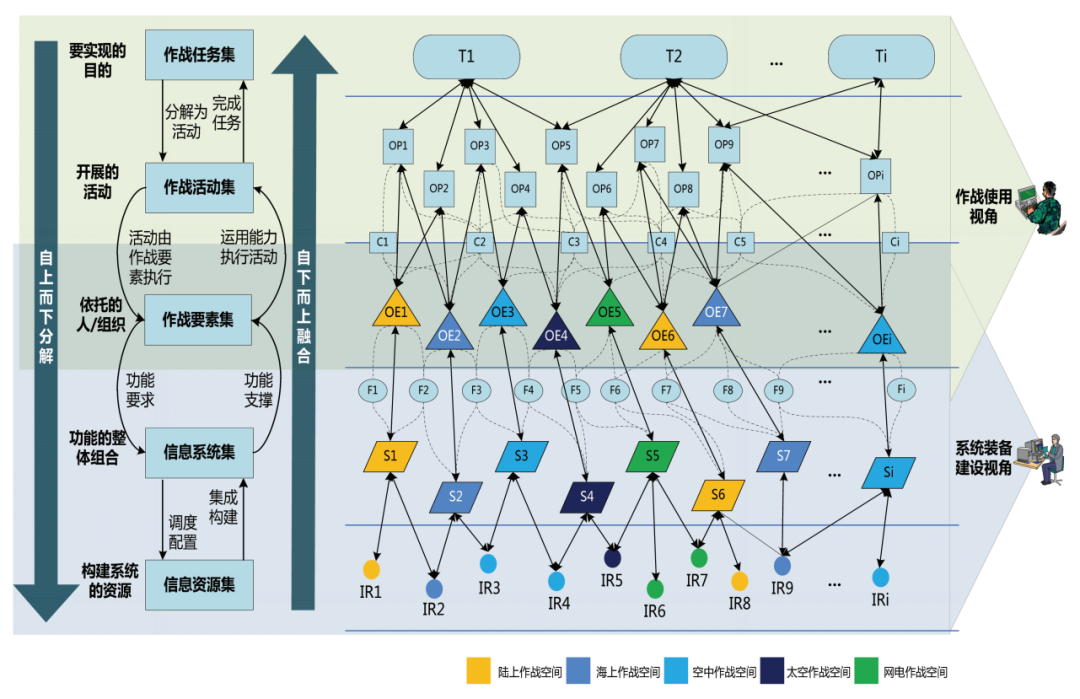

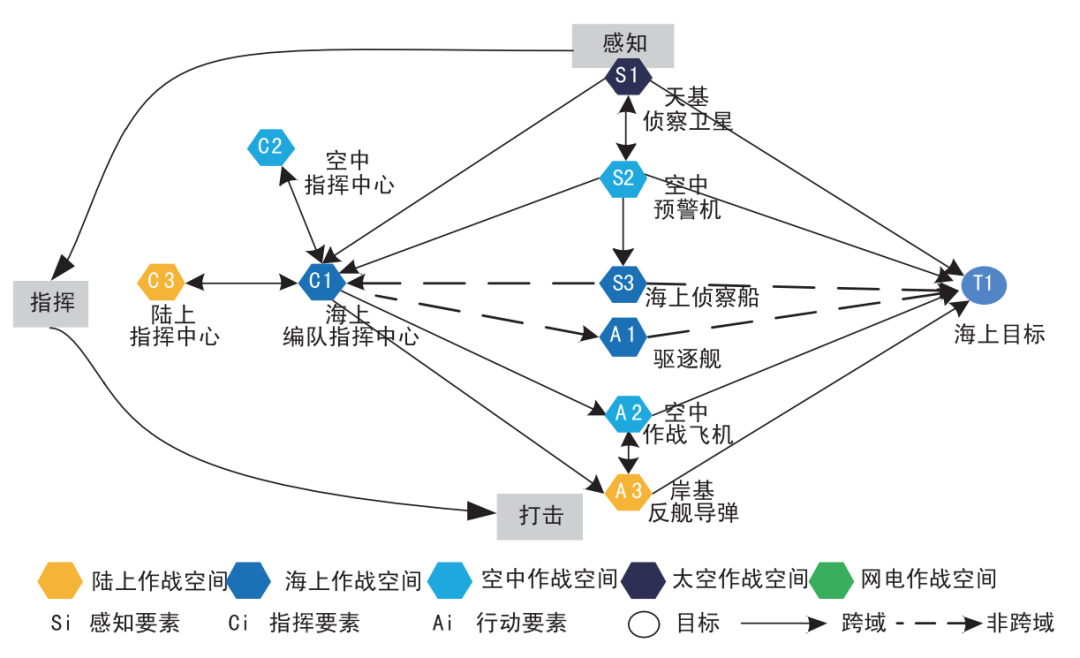

作战要素通常包括指挥控制、侦察情报、火力打击、信息对抗以及机动、防护和保障等功能要素。本文以构建最简杀伤链为原则,重点考虑感知、指挥和行动等三类基本作战要素,并将其分布于海上、陆上、空中、太空、网电、认知等作战空间域中,研究一个以上作战空间的作战要素之间的组合运用问题,构成跨域作战基本框架,如图1所示。

图1 作战要素与域关系

1.3 跨域作战体系内涵

跨域作战体系注重多个作战域的要素融合与协同,针对单一作战域难以完成的作战任务和动态变化的作战任务要求,基于能力互补、效果倍增原则,对陆上、海上、空中、太空、网电、认知等一个以上作战域的感知、指挥和行动等作战要素进行能力互补性组合运用。跨域作战体系是通过按需组合运用跨域作战要素而构成的作战体系,而不仅仅是多个作战域的作战要素和能力的简单叠加。其内涵主要有以下三个方面。

(1)跨域作战体系本质上是作战信息流跨越作战域,并且产生能力互补或效果倍增等作战效果的作战体系。判断一个作战行动是否属于跨域作战的范畴,主要有以下两方面的限制条件:一方面是以信息流是否跨域作战域作为评判依据,对于信息流在同种作战空间内流动的作战,则不属于跨域作战的范畴;另外一方面是信息的流动产生了能力互补和效果倍增的作战效果,未产生这些作战效果的信息流动,也不属于跨域作战的范畴。比如空中感知节点对敌方海上目标进行探测,并将探测到的海上信息发送至海上打击节点,引导其进行打击。

上述事例中,“空中感知节点对敌方海上目标进行探测”空中感知节点虽然是对海上作战空间的目标进行了探测,但是探测到的信息依旧属于空中作战空间,并没有发挥出能力互补或者效果倍增的作战效果,因此并不属于跨域作战;但“将探测到的海上信息发送至海上打击节点,引导其进行打击”,则不仅将探测信息从空中作战域发送到海上作战域,并且被海上作战域利用产生了能力互补的效果,因此可以认为是属于跨域作战。

(2)跨域作战更关注作战要素的使用权。以往依据军种所处的作战空间域来划分指挥权,但各军种的作战力量并不完全是与“域”相一致的。如陆军虽主要在地面作战,但也使用直升机甚至船只;空军主要在空中作战,但其飞机、指挥中心和其他设施以地面为基地;海军除拥有海上舰艇外,也拥有自己的飞机,而海军陆战队也将航空和地面部队组合在一起,这些部队又通常驻扎在舰船上。因此,对于那些属于本军种,但又不属于本军种所归属的作战空间的作战力量(如陆军的直升机、空军地防雷达、海军的舰载机),需要从作战空间域角度与其他军种的同类作战力量进行一体化统筹运用。跨域作战重点便是针对这一类问题,将作战要素的所属权和使用权解耦,更加关注多个作战空间域及其相关作战要素,以一体化融合、统一运用为目标,基于系统论从更多更大作战空间域中按需调用作战要素。

(3)跨域作战强调面向任务动态构建作战体系。在未来高强度基于体系的作战对抗的条件下,作战节奏不断加速,给予指挥员战前进行战争部署的时间将大大压缩,并且遂行作战任务的不确定性也大大增加,将产生很多无法战前精密计划的作战任务。因此,需要在对抗条件下,针对战前无法预料的作战任务要求,利用有限跨域作战要素,动态、快速、灵活地构建作战体系,使作战体系能够按需柔性重组,保持较高的弹性和韧性,实现作战能力的生成和提高,进而有机会抓住优势窗口,实现战争胜利。

2 关键机理

机理是指为实现某一特定功能,一定的系统结构中各要素的内在工作方式以及诸要素在一定环境条件下相互联系、相互作用的运行规则和原理。为完成跨域作战体系的构建,需要在满足一定前提条件之上,面向作战任务要求,将一定范围内跨域作战要素按照一定的构建步骤和规则进行深度融合,进而实现跨域作战体系的构建。

2.1 前提条件

为实现跨域作战体系的构建,需要满足以下三方面的前提条件。

2.2 基本要素

2.3 跨域作战体系构建机理

传统的基于计划的作战组织方式,是面向预先确定的任务,分配确定的组织资源,预先建立作战体系。这种作战组织方式设计出来的组织结构对战场环境和作战任务变化的承受度很低,对非预期动态变化的响应比较慢。本文以动态灵活构建跨域资源融合的作战体系为目标,按照“自上而下分解、自下而上融合”的思路,探索提出“作战任务集—作战行动集—作战要素集—信息系统—信息资源集”的跨域资源融合的关键机理,如图2所示,通过对多个作战域的各类要素的组织运用实现跨域资源的融合,促进体系生成与能力聚合。

图2 跨域融合关键机理

自上而下分解,重点以逐层分解的方式,将上层的应用要求分解为可行的解决方案。面向战场多样化作战任务要求,分解成具体的作战行动,提出所对应的作战能力需要;再依托作战要素融合涌现生成作战能力,促进体系能力的生成与效能发挥,实现整个作战体系的跨域联动与末端协同;依托信息资源,实现任务系统的构建,满足作战要素的业务需要。

自下而上融合,重点以按需抽取、动态组合的方式,下层为上层提供实现途径。基于广泛分布的信息资源,按需抽取相关信息资源,构建出满足任务要求的任务信息系统,进而部署于作战要素中,为作战要素提供满足作战任务要求的作战能力,使其能够开展和实施作战行动,进而遂行完成作战任务。通过对各类要素的组织运用实现跨域资源的融合,促进体系生成与能力聚合。

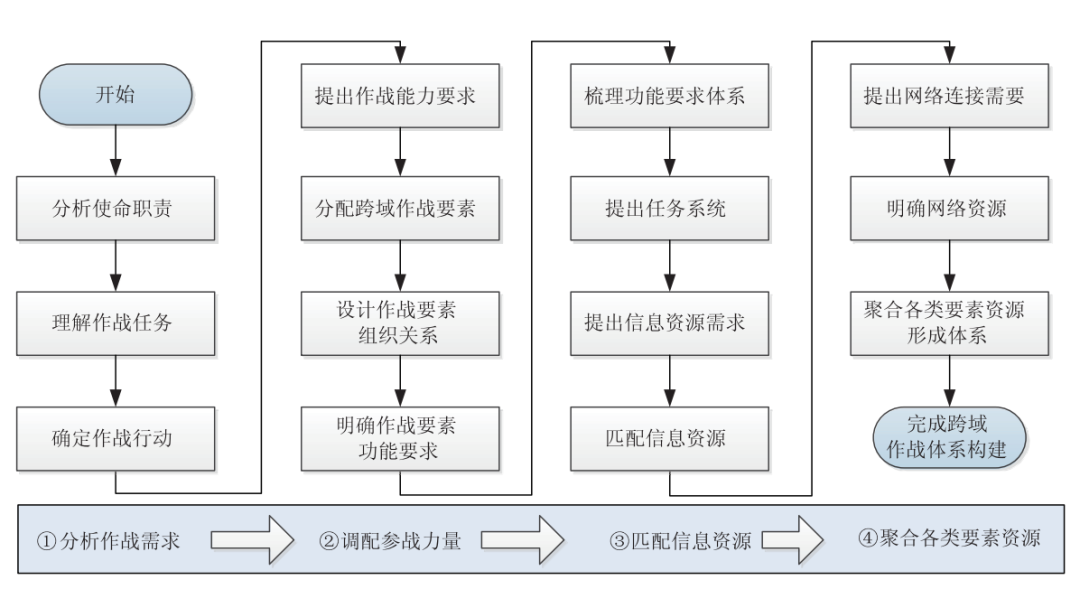

跨域作战体系,是通过动态灵活的组织策略,在整个组织范围内快速部署配置各种组织实体,通过结构松散的组织模式,对结构内部调整和重塑,以从容应对快速变化的和不可预测的组织任务的兵力组织。其作战体系构建流程包括分析作战需求、调配参战力量、匹配信息资源和聚合各类要素资源等四个步骤,如图3所示。

图3 跨域作战体系构建流程

(1)分析作战需求

对使命职责进行分析,细化分解成任务序列,明确需要完成的作战任务及任务之间的关系,再细化分析为具体的可执行的作战行动。在这个过程中,暂不考虑具体的执行机构,只考虑如何高效地完成作战任务。

(2)调配参战力量

针对具体的作战行动,以作战能力要求为桥梁,建立作战行动与作战要素之间的关系。如果是单一作战域的作战要素,则在本域之内进行直接协调组织;如果涉及跨作战域的作战要素,则通过跨域协同方式进行协调。通过参战力量的调配,明确执行作战行动的作战要素及作战要素之间的组织协同关系,并提出所需的功能要求。

(3)匹配信息资源

对各项功能要求进行梳理,去重合并、划分层级,形成功能要求体系,并划分权限,构建与之相对应的任务系统,并调用支撑任务系统构建的信息资源。对于单一作战域的任务系统,则按照既定构建流程进行信息资源调用,支撑任务系统构建;对于跨作战域的任务系统,需要调用跨域的信息资源,解决跨域信息资源之间信息共享交换、支持信息服务跨域调用等问题,从而支撑跨域任务系统的构建。

(4)聚合各类要素资源

基于作战任务、作战要素、任务系统之间的逻辑关系和实际连接需求,自适应形成信息网络结构,将单一域及跨域的各类要素资源进行聚合,支撑形成跨域作战体系,遂行作战任务。

3 运用流程

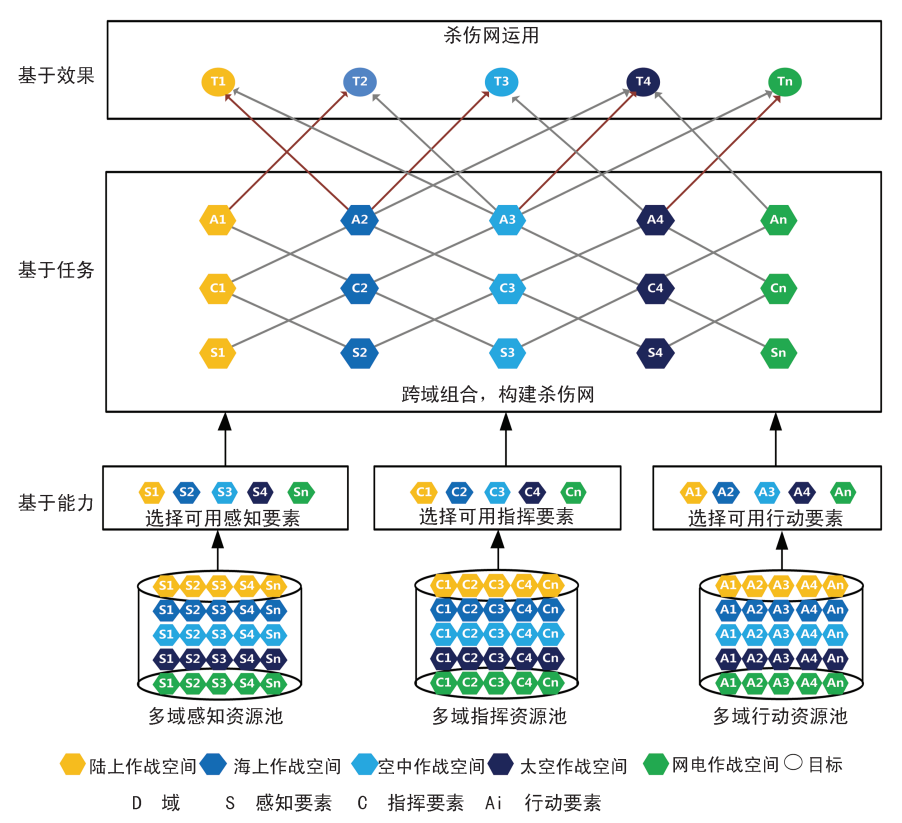

3.1 杀伤网运用流程

杀伤网跨域运用应打破按军种、单域使用流程,根据联合作战的行动意图,针对某个作战域的敌方目标,按照可用时间、可用空间、可用能力从多域资源池中分析抽取能在某个作战域行动过程中发挥作用的相关感知要素、指挥要素、行动要素,通过通信网络将多个作战域相关资源要素连接,构建多条“感知-决策-行动”跨域杀伤链路径,形成针对某个作战域敌方目标的跨域杀伤网,支撑跨域感知、跨域融合、跨域规划、跨域指挥、跨域行动等作战活动,创造更多优势窗口,为作战指挥官完成作战任务提供更多的选项[13-14]。如图4所示,针对感知、指挥、行动要素的融合运用,设计了杀伤网跨域运用流程。

图4 杀伤网运用流程

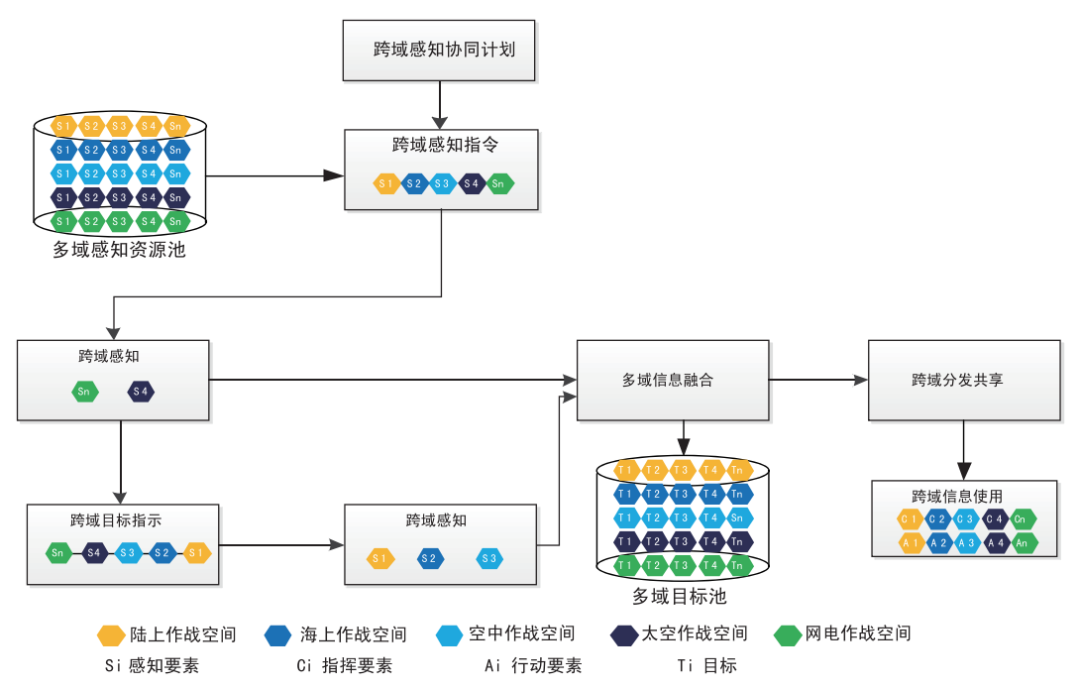

3.2 感知要素跨域运用流程

感知要素跨域运用,主要针对某作战域的关注区和关注目标,运用陆海空天等作战域的各类传感器作战要素,围绕作战意图感知、获取有关敌情和战场信息,进行多源信息的分域融合与多域融合,汇集信息,生成统一的战场综合态势,并提供按需分发共享的战场感知服务,为各域各级指挥员及时掌握战场情况、部队实施作战行动提供信息保障和支持。为实现感知要素的聚合,需要按照流程对相应的作战要素进行组织运用,如图5所示,主要包括跨域感知协同计划、跨域感知、跨域目标指示、多域信息融合、跨域分发共享等活动。

图5 感知要素的组织运用流程

3.3 指挥要素跨域运用流程

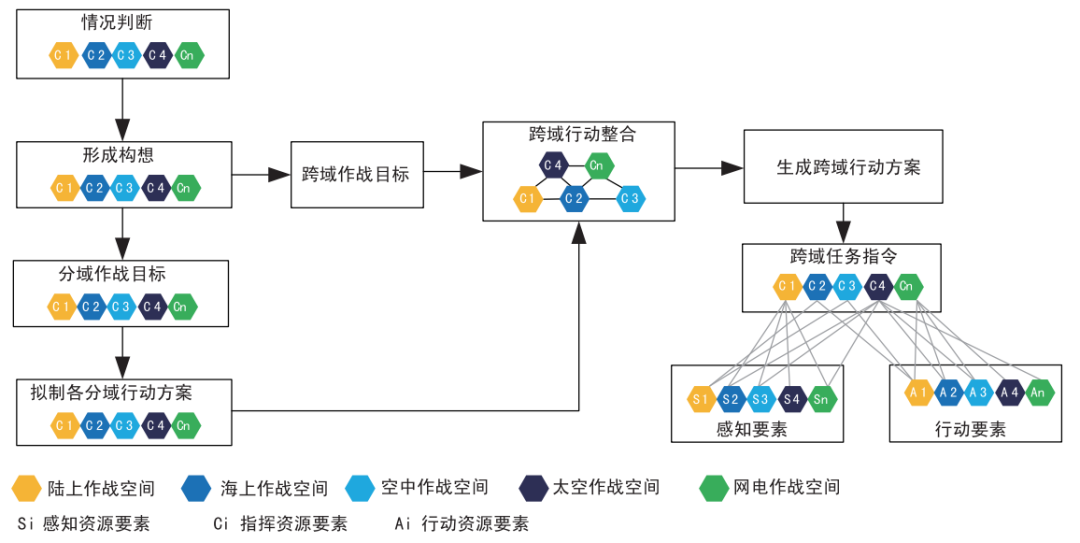

指挥要素跨域运用,主要根据上级的战略意图,各作战域指挥要素节点充分利用多域感知节点共享的陆海空天网电作战域战场信息进行情况判断,运用战法制定出反映其战略意图的分域行动方案,在此基础上,各作战域指挥要素节点之间通过异地、同步、动态、实时信息交互和模拟推演,对各分域行动方案进行跨域协同,查找和消除冲突点,最后整合生成跨域行动方案,指挥要素节点向相关的感知要素节点、行动要素节点下达跨域任务指令。

为实现陆海空天网电作战域指挥要素的聚合,需要按照如图6所示流程对相应的作战要素进行组织运用,主要活动包括情况判断、形成构想、提出分域作战目标、提出跨域目标、制定分域行动方案、方案跨域协同整合、生成跨域行动方案、下达跨域任务指令等。

图6 指挥要素组织运用流程

3.4 行动要素跨域运用流程

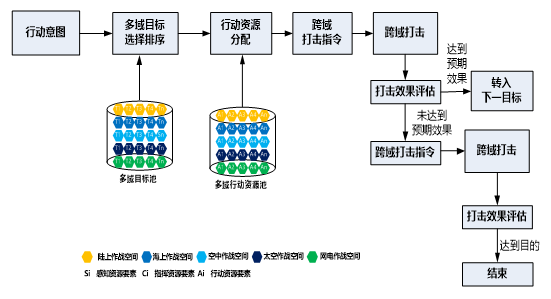

行动要素跨域运用,主要是根据行动任务要求进行多域目标分析,跨域运用陆海空天网电等多个作战域的行动要素,形成空间上分散配置、时间上动态集中的网络化打击力量,采取分布式协同精确打击的方式,实现多维空间内作战效能的高效聚合和精准释放。为实现打击能力的聚合,需要按照如图7所示流程对相应的行动要素进行组织运用,主要活动包括行动意图、多域目标选择排序、行动资源分配、生成跨域打击指令、跨域打击、打击效果评估等。

图7 行动要素的组织运用流程

4 运用模式

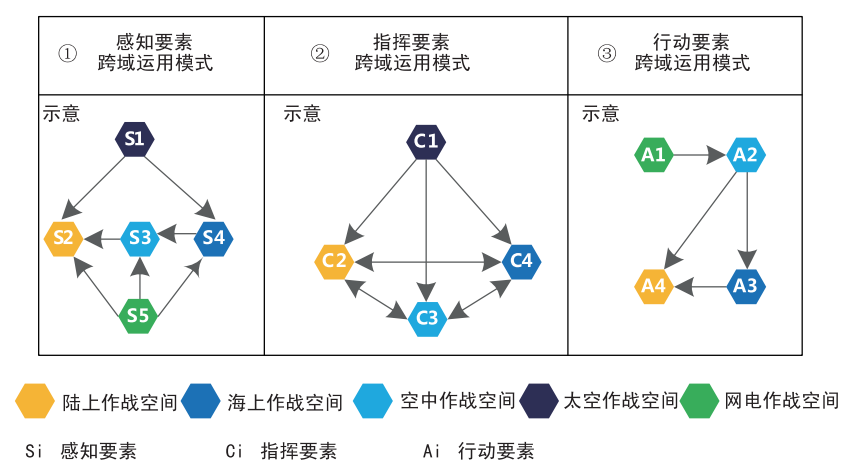

4.1 同类作战要素跨域运用模式

该类运用模式是指根据作战任务需要从多个作战域中选取同类作战要素进行相互协作的跨域组合运用,以提升“观察”、“判断”、“决策”、“打击”等专项能力。同类作战要素跨域运用,实现多个作战域的同类资源能力互补或叠加,获取战场上的信息优势、决策优势和行动优势。如图8所示,具体包括感知要素跨域运用、指挥要素跨域运用、行动要素跨域运用等3种子模式。

图8 同类资源跨域运用模式

在该模式下,多域相同类型的作战要素节点通过通信网络跨域运用,物理分散、逻辑一体,实现多域同类能力相互补充、叠加、协同,共同提升同类资源综合运用能力。

以空天协同探测海上目标场景为例,将部署于太空作战空间的侦察卫星与空中预警机协同运用,提高跨域协同探测海上目标能力,如图9所示。依托太空侦察卫星大范围的搜索能力,对目标关注区进行大范围的搜索与监视,识别出可疑目标区域后,将卫星侦察信息及时传输至对应区域的空中预警机。空中预警机根据侦察卫星提供的目标指示信息缩小搜集范围,及时搜索、跟踪和识别关键区域的海上目标,通过跨域协同运用,不同作战空间域(太空、空中)的同类感知要素能力互补,形成跨域感知优势,达到协同探测海上目标的目的。

图9 同类资源跨域运用模式示例

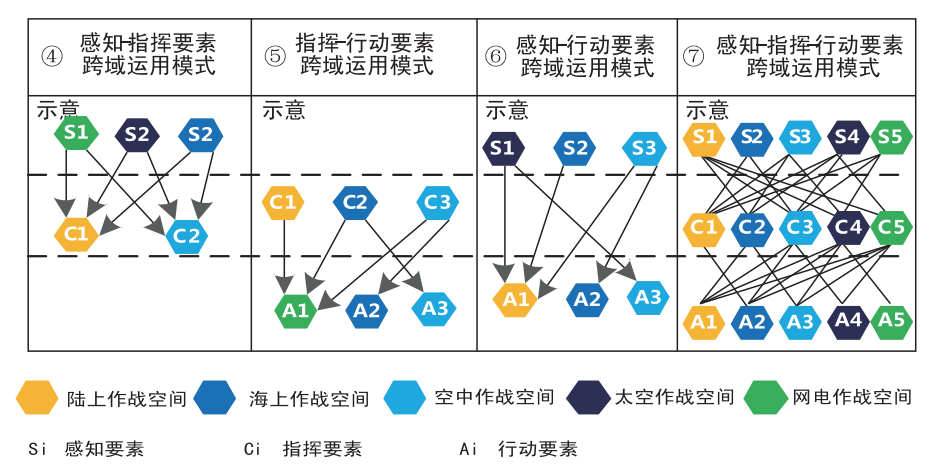

4.2 异类作战要素跨域运用模式

该运用模式是指根据作战任务需要从多个作战域中选取不同类型作战要素进行相互协作的跨域组合运用,构建跨域杀伤链,提升跨域作战能力。异类作战要素跨域运用,目的是构建跨域杀伤链,创造优势窗口,在战场上对敌形成非对称的作战优势。如图10所示,具体包括感知-指挥要素跨域运用、感知-行动要素跨域运用、指挥-行动要素跨域运用、感知-指挥-行动要素跨域运用等4种子模式。

图10 异类作战要素跨域运用模式

该运用模式针对联合作战任务要求,将一个作战域的作战要素与其他作战域中的其他类型的作战要素进行跨域组合运用,实现多域能力互补增效。比如,在美军导弹防御场景中,通过将太空的红外预警卫星、多个陆基雷达、海基雷达与导弹预警中心组合运用,使其在导弹防御中取得感知优势;在美国海军一体化火力控制-防空(NIFC-CA)场景中,将E-2D 舰载预警机、“宙斯盾”驱逐舰、舰载防空导弹组合运用,由空中的E-2D 舰载预警机探测来袭空中目标并提供目标给海上的“宙斯盾”驱逐舰,“宙斯盾”作战系统完成指挥控制并发射防空导弹,空中E-2D 舰载预警机为拦截飞行中导弹提供实时目标制导,使其形成“你看我打”的空海跨域协同交战能力。这些具体模式都是通过对不同作战域的感知要素、指挥要素、行动要素进行跨域协同运用,面向作战场景构建跨域杀伤链,旨在形成感知优势、决策优势、行动优势,满足具体任务的需求。

以联合反舰作战场景为例,以跨域运用方式实施跨域感知、跨域决策、跨域行动,旨在夺取海上优势,有效应A方(进攻方)对B方(防御方)海上资产的威胁和侵犯,其概念示意如图11所示。针对A方舰艇目标,在跨域感知方面,B方航母编队应充分利用海洋监视卫星、侦察卫星等太空感知要素大范围地搜索海洋目标,利用卫星目标指示信息引导预警机、电子战飞机、无人侦察机等空中感知要素节点,同时引导驱逐舰、护卫舰的舰载雷达、电子侦察等海上感知要素节点,通过编队情报中心综合形成统一的海上作战态势;在跨域指挥方面,编队指挥中心与战区联合指挥中心、空中预警机、驱逐舰、护卫舰等通过信息网络协同研判情况、制定行动方案、下达任务指令;在跨域行动层面,利用作战飞机、驱逐舰、护卫舰、岸舰导弹等打击力量构建远程空中反舰区、水面反舰区。

聚焦联合反舰战术行动,在航母编队指挥中心的作战控制下,针对敌方水面舰艇目标,基于陆海空天的感知、指挥、行动要素节点动态构建多条跨域杀伤链,如由预警机-编队指挥中心-驱逐舰节点构成空海协同杀伤链、由预警机-编队指挥中心-战斗机节点构成空中协同杀伤链等,为编队指挥中心提供更多的行动方案选择,在恰当的时间、恰当的位置对选择的敌方目标实施空中反舰打击、水面反舰打击等,形成压倒性的非对称行动优势。

图11 异类作战要素跨域运用模式示例

结 语

近年来,美军提出跨域协同、多域作战等作战概念,旨在谋求未来战争的作战优势。本文分析了跨域资源融合研究的重要意义和必要性,重点探讨了跨域作战的基本概念,探索提出了跨域作战体系的构建机理,以期激发同类研究的思路。同时,按照“要素成池、按需抽取”的思路,研究设计了跨域资源融合的运用流程和运用模式。后续,将选取典型运用模式,以实际案例的方式继续进行深入研究。

【参考文献】

[1]刘鹏,试析美军“空海一体战”的特点与问题[J].现代国际关系,2010,9:21-26.

[2]U.S. Department of Defense,Joint Operational Access Concept(Version 1.0)[R]. 17 January 2012.

[3]Joint Chiefs of Staff. Capstone ConceptFor Joint Operations:Joint Force 2020[R]. Washington: Joint Chiefs of Staff, 2012.

[4] U.S. Army Training and DoctrineCommand. Multi-Domain Battle: Combined Arms for the21st Century 2025-2040[R]. Washington: U.S. Army Training and Doctrine Command, 2017.

[5]杜燕波.从“多域战”到“全域战”,究竟有何玄机?[J].军事文摘,2020(6):56-59.

[6]刘朔邑,李博.美军“多域战”概念探析[J].科技导报.2018,39(6):108-111.

[7]刘鹏,鲁文也.美军《联合行动进入构想》解读[J]. 国际资料信息,2012,3:25-30.

[8]李延林,徐欣.论跨域协同[J].中国军事科学,2016,4:104-110.

[9]季明. 全域作战能力评估相关问题研究[J]. 军事运筹与系统工程, 2018,32(1):15-19.[10]GARSTKA J. Network Centric Operations Conceptual Framework Version 1.0[R].Vienna: Evidence Based Research, Inc., 2003.

[11]U.S. Army Training and Doctrine Command. The U.S. Army in Multi-DomainOperations 2028[R]. Washington: U.S. Army Training andDoctrine Command, 2018.

[12] 梁松. 廓清“域”研究中的迷雾[N]. 解放军报,2019-11-21(7).

[13] 王小军, 张修社, 胡小全, 等.基于杀伤链感知的动态可重构作战体系结构[J].现代导航,2020,4:235-243.

[14] 叶海军,马亚辉.美军打击链分析及其启示研究[J].中国电子科学研究院学报,2021,16(3):227-231.

(全文完)

- The End -

版权声明:欢迎转发本号原创内容,转载和摘编需经本号授权并标注原作者和信息来源为云脑智库。本公众号目前所载内容为本公众号原创、网络转载或根据非密公开性信息资料编辑整理,相关内容仅供参考及学习交流使用。由于部分文字、图片等来源于互联网,无法核实真实出处,如涉及相关争议,请跟我们联系删除。我们致力于保护作者知识产权或作品版权,本公众号所载内容的知识产权或作品版权归原作者所有。本公众号拥有对此声明的最终解释权。

投稿/招聘/推广/合作/入群/赞助 请加微信:15881101905,备注关键词

“阅读是一种习惯,分享是一种美德,我们是一群专业、有态度的知识传播者

↓↓↓ 戳“阅读原文”,加入“知识星球”,发现更多精彩内容.

分享💬 点赞👍 在看❤️@以“三连”行动支持优质内容!